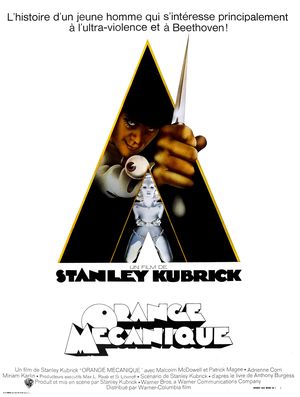

De quelle nouvelle aube, de quelle habitable Ithaque, de quelle sombre mais allègre rêverie vient donc ce fruit étrange ? Si tout film de Kubrick tend à se refermer sur lui-même, sa boucle s'enlace toujours à un autre début : l'Orange tombe ainsi du ciel de 2001, de cette nuit où l’on avait éprouvé l'énigme inoubliable du retour de l'Enfant-Étoile vers la Terre, plan ultime qui faisait du grand cycle de l'Humanité, de la roue infatigable du temps, de la sphère illimitée de l’espace, un même mégalomane et gigantesque anneau. Dans l’éternel combat que se livrent l'ordre et le désordre, l’auteur n’aura eu de cesse de tester le rôle de l'apprentissage, du filtre social, des civilités. Le thème est présent de Lolita à Shining par bouffées ; dans Barry Lyndon ou Full Metal Jacket il est central, ordonnant le récit, lui conférant sa légitimité et sa puissance. Mais c'est bien sûr avec le très culte et très scandaleux Orange Mécanique qu'il s'expose ostensiblement, ramenant à lui regards et exégèses. Comment la violence — le désordre à l'état pur — peut-elle se trouver atténuée, jugulée voire asservie par la socialisation ? Est-elle passible d'une soumission à l'ordre qui la transformerait en système contrôlé ? La structure du film laisse une prise facile à cette interprétation. Comme par un coup de baguette magique le domptage a fait son œuvre et, au prix logique de quelques élagages, réintégré les pulsions destructrices en un espace régulé. Parabole enfermant dans un cercle clos notre perpétuel théâtre, l’œuvre est conçue comme une représentation ne laissant ouverte aucune issue : intellect et sensation, réflexion et émotion, la mécanique digère et redistribue, imperturbablement. Tous les éléments que charrie cette circulation cyclique sont pervertis, c’est-à-dire affectés d’un signe faux dont la première image traduit l’évidence : un gros plan d’Alex DeLarge, l’œil droit entouré d’un orbe de faux-cils, dont le rappel en prison est l’affreux soulève-paupières apporté par ses tortionnaires, avec des océans de collyre en guise de soulagement. Tel un courtisan qui craindrait de tourner le dos avant que son seigneur et maître soit hors de vue, la caméra s’en éloigne avec un genre de majesté démoniaque. Ainsi le jeune homme est-il le témoin sardonique de la décadence humaine, qui fixe le spectateur comme pour lui dire : voilà ce que vous avez fait du monde, et si je vous horrifie, vous devriez être plus horrifiés encore de vous-mêmes, car je suis le produit de vos vices et de vos faiblesses.

https://zupimages.net/up/20/41/xehu.jpg

Il est d'usage de peler une orange par l'extérieur. Adaptant avec fidélité l’ouvrage prophétique d’Anthony Burgess, Kubrick n’en réinvente pas moins entièrement le personnage d'Alex, que le romancier décrivait comme un skinhead à veste moulante, collants noirs, cravate et brodequins cloutés. À l’écran, lui et ses droogs sont devenus des clowns punks se caractérisant par des cheveux longs et angéliques, une sorte de jumpsuit blanc avec protège-sexe en coquille et un chapeau melon qui évoque le bowler traditionnel britannique, offrant du conformisme insulaire une déclinaison grotesque. Au parapluie du gentleman répond sa canne-épée, arme dandyque qui traduit l’agressivité protéenne dispensée par le lait enrichi du Korova Milkbar. Son idolâtrie de Beethoven se mesure à l'échelle des mass-media : fan de Van, il exhibe Ludwig en posters, stores stencilés, bustes et cartes postales. Dans un tiroir il niche son boa constrictor, caché tel le Mal à l'état de nature. Au théâtre abandonné de style Régence, où les voyous piétinant les plâtres du passé se tabassent en une chorégraphie cadencée par Rossini, succèdent des intérieurs pop-modern dont les couleurs stridentes et hideuses riment parfois avec des perruques acidulées, des restaurants aux poutres de bois précieux, des appartements de collectionneurs où les meubles fonctionnels prolongent la beauté froide et stéréotypée des tableaux de David Hockney, des mobiles plastifiés, des sculptures urogénitales et autres phallus à bascule. Le modèle de Chirico et de Duchamp a été remplacé par l'art minimal, optique, junk, le pubisme, l'école auto-destructive, les images aseptiques, empaquetées et platement hédonistes de la mort et du sexe (Jeff Koons n’est pas loin). Ce recyclage des courants passés, ce retour à des formes déspiritualisées allaient bientôt témoigner d’une impuissance créatrice. Le scabreux et la subversion ont dégénéré en des fêtes mornes de la fornication blasée, comme dans la très fameuse partouze triolique filmée en accéléré et orchestrée sur l'ouverture de Guillaume Tell. De même, si le viol de Mme Alexander est scandé par l’air de Singing in the Rain, c’est parce qu’Alex, basant ses trouvailles sur le pastiche et la dérision, y parodie la santé, l'exubérance et la fraîcheur des musicals. Son déroulement semble faire partie d'une routine et verser dans l'accessoire, ce que soulignent les masques vénitiens, les bâillons de scotch tape, le découpage savant des sous-vêtements, l'implacable ponctuation des coups.

Cet ignoble sire est atteint du "complexe de Néron" qui, admirant la sublime horreur de l’incendie de Troie tel que l’a décrit Homère, décida de brûler Rome par amour de l’art. Pur esthète de la violence que Kubrick compare au Satan de Milton et au Richard III de Shakespeare, il met en scène et décrit ses méfaits avec une félicité dionysiaque, contre l’idée dostoïevskienne selon laquelle la beauté sauvera le monde. De fait il est l’anti-Raskolnikov puisque jamais il ne se pose de questions en termes de crime ou de châtiment mais seulement de plaisir et de souffrance, splendeurs et atrocités passant au tamis exclusif de sa jouissance. Rien de surprenant à ce que l’on décèle chez lui certains attributs physiques de Mick Jagger, celui-là même qui à l’époque chantait Sympathy for the Devil. Trahi par ses comparses, jugé et emprisonné, il devient le cobaye du traitement Ludovico, dirigé par un docteur en qui se croisent Mabuse, Goebbels et Himmler, castrateur mental et manipulateur génétique sans compassion ni cruauté ("Le sujet va éprouver un vif sentiment d’épouvante"), exerçant avec une inhumanité tranquille toute la banalité du mal. Ce drastique lavage de cerveau est fondé sur un principe de réalité (le sérum 114), sur des réflexes pavloviens de nausée et de répulsion, et consiste à lui faire subir psychiquement le centuple de ce qu'il a commis sur d’autres. Au terme de l’expérience, purgé de ses tendances criminelles, on fait de lui l’objet ridicule d’un nouveau type d’horrorshow destiné à un public choisi : il lèche les bottes d’une brute bien habillée et rampe aux pieds d’une platinum blonde futuriste au ventre d’airain. La vengeance est dégustée froide tandis qu’il retrouve le mendiant, Dim et Georgie puis l’écrivain, chacun lui retournant les sévices qu’il leur avait infligés. Elle est pourtant surpassée par le cynisme absolu du gouvernement, bien décidé à récupérer sa proie pour l’exploiter. À l'issue du calvaire, Alex émerge donc intact et reprend sa vie parasitaire dans un monde inchangé, parachevant ainsi le renversement narquois de la logique des contes à la moralité édifiante que l’auteur moque avec délice. Celui-ci pousse la spéculation jusqu’aux confins de l’utopie et préfigure les agissements d’un état totalitaire qui utilise l'image filmée comme un instrument de surveillance, de coercition ou de persuasion. Il manie autant d’ironie grinçante que de pessimisme distancié en articulant le débat entre le libre-arbitre et l’aliénation, entre l'usage d’une violence individuelle et spontanée et celle d’une violence collective et organisée, entre une société permissive et un appareil répressif tout-puissant.

https://zupimages.net/up/20/41/8v5h.jpg

Kubrick l’assène : il faut s’apprêter à encourir l’inconnu. La loi du pire est toujours sûre, parce qu’une chose est aussi son contraire, chaque séquence renvoyant à sa représentation inversée. L’architecture d'Orange Mécanique se déploie en trois mouvements : allegro, adagio, presto. La dernière partie répond à la première, opérant des modifications dans les thèmes, le tempo, les registres dramatiques. Le segment central, lui-même scindé en deux sections symétriques, oppose l'anachronisme de la prison à la modernité déshumanisante du laboratoire par le jeu des couleurs : bleu et gris pour le premier décor, blanc et noir pour le second. La musique, qu’elle soit orchestrale ou passée à la moulinette synthétique de Wendy Carlos, favorise la fluidité du découpage et tisse une sorte de toile secrète liant certaines scènes apparemment hétérogènes. Un jeu de reprises incessantes oppose les contre-plongées aux plongées, les travellings arrière aux avant, la nuit au jour, le temps sec à la pluie, l’éclairage onirique au réaliste — en un mot, la puissance magique à l’écrasement de l’individu. Dans un film où la parole joue un rôle crucial (récit off du narrateur s’exprimant avec la familiarité matoise d’un héros de Sterne ou de Carroll ; exotisme du Nadsat, ce dialecte rabelaisien dont le phrasé mélodique foisonne de déformations et de néologismes mêlant le cockney, le slave, le russe et le romani), c’est pourtant la syntaxe visuelle qui triomphe. Le monde des droogs est celui d’une génération télévisuellement conditionnée, les fantasmes érotico-sadiques d’Alex constituant un sous-produit des salles obscures. L’un d’eux semble même issu de Spartacus : il s’imagine centurion fouettant sauvagement Jésus puis roi antique jouissant du repos du guerrier, voluptueusement étendu parmi des vestales aux seins de rose et aux yeux de gazelle. L’image, qui joue le même rôle que la musique contre le mot, est tour à tour considérée comme défoulante, récupérante, déclenchante, contraignante, matériau brut, substitut ou miroir sans fin. Le brio sans pareil de la réalisation et son impressionnante maîtrise formelle multiplient les effets de sidération : ainsi le montage euphorique sur l'affiche de Beethoven et les statuettes du Christ couronné d'épines, rythmé par une symphonie qui est l'un des summums de l'organisation musicale en Occident, relève-t-il du pur contrôle et se nourrit des formes et figures les plus sophistiquées de la civilisation. Tout comme la déculottée administrée par Alex matant ses disciples mutins le long de la Marina, que le ralenti transforme en ballet d’une précision extraordinaire.

La satire ricanante recourt à l’anticipation rapprochée pour se retourner contre elle-même et ébranler son propre mode d’expression. Ce confort dans lequel se réfugie habituellement le public n’est plus ici qu’une zone d’incertitude, d’insécurité, dont les variations projettent tantôt au-delà de la pantomime, dans un rituel dément, tantôt vers un quotidien dont les valeurs s’effondrent. Sur la corde raide du nihilisme politique, Kubrick ne sauve personne, ni Alex ni ses victimes, ni le pouvoir ni la marge, ni le ministre conservateur et onctueux, personnification de l'efficacité démagogique, ni l’écrivain libéral, double hypocrite du protagoniste (jusqu’à son nom). D’une rigueur exemplaire dans son positionnement moral, il désamorce toute ambiguïté scopique, toute identification avec son sujet en pratiquant une esthétique de la distorsion qui en souligne la monstruosité. Il met également en cause la technologie qui a aliéné les hommes en les mécanisant, en les inféodant au règne des gadgets et de la séduction hypnotisante, en substituant au langage parlé un idiome de signes apte à faciliter l’emprise subliminale. Finalement Alex renaît à la vie, et les journalistes immortalisent sa pactisation avec le fonctionnaire qui vient de lui donner prudemment la becquée. Mais la force subversive du propos réside dans la permutation du processus : ce n'est pas lui qui évolue pour être accepté par la société, c'est celle-ci qui ajuste ses valeurs pour lui laisser une place de choix, nervi du régime autoritaire réinjecté dans le circuit de la machine étatique. Sa révolte choit des crimes et de la thérapie de pointe au creux du lamentable abîme où son instinct destructeur va pouvoir à nouveau s’assouvir. Il se voit alors acclamé par le public même qui écoutait la Neuvième du vivant de Ludwig van. Comme le Jack de Shining, prisonnier de la photo du 4 juillet 1921, il s'intègre à une image du passé, métaphore de sa régression et de son blocage psycho-névrotique. Et le spectateur, emporté par la fascination d’un réalisme visionnaire, de ne plus éprouver au terme de cette fable sarcastique et extravagante, prodigieusement stylisée et pernicieusement géniale, que sa frustration de voyeur impuissant — mais riant de son propre sort.

https://zupimages.net/up/20/41/wtd8.jpeg