En cette année 1900, la Saint-Valentin marque un jour de sortie radieux pour la classe de jeunes filles d’Appleyard Hall, falbalas et guipures incongrument portés sous un soleil de plomb. Les ombrelles fragiles et les capelines frémissantes constituent de bien dérisoires protections contre une nature adverse, toute de pierre et de végétation mêlées, menace du roc et linceul du feuillage. Le petit groupe en excursion atteint bientôt le site pittoresque choisi pour le pique-nique, promontoire immémorial où chacune se laisse aller aux délices de l’alanguissement. Trois des promeneuses, comme aimantées par l’endroit, prises aux filets d’une impérieuse injonction supérieure, escaladent le rocher et s’aventurent dans un labyrinthe de galeries, de cavernes et de gorges escarpées. À midi pile, toutes les montres s’arrêtent. L’ange communie avec le démon lorsque la séraphique Miranda se voit enlevée par le Mal qu’enfante le paganisme tandis que les échos d’une flûte ramènent en mémoire l’existence et les pouvoirs fous du Grand Pan. Les trois Parfaites disparaissent, sans laisser la moindre trace. Cette évasion n’aura aucun témoin. Seule la collégienne trop ronde, trop disgracieuse, trop quelconque, incapable de coïncider avec l’environnement, échappera au mystérieux rapt : la pierre n’a pas le mauvais goût d’un corps aussi offert. L’unique rescapée, retrouvée comme par miracle un peu plus tard, en état de choc, sera curieusement frappée d'amnésie dès qu'on l'interrogera. En ces temps et en ces lieux, on ne crie pas, on murmure. Quelques notations discrètes laissent entendre que les affections homosexuelles sont choses communes dans les internats. Un voile se jette pudiquement sur de rapides constatations vestimentaires (une des enseignantes serait montée vers le relief sans jupe, une élève aurait été retrouvée sans son corset). Les coïncidences s’accumulent avec lenteur (même blessure au front des survivantes), rythmées par une mélodie lancinante qui berce l’oreille autant que la photographie éblouit la rétine. Mais jusqu’au dernier plan tout ce blanc restera obscur. Nulle scène explicative ne viendra souiller le bain des images, la symbiose de leurs mouvements et la pureté de leur alignement.

https://www.zupimages.net/up/19/31/4tex.jpg

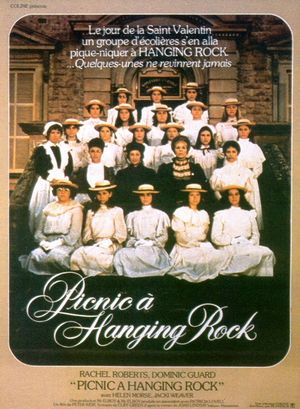

Au milieu des années soixante-dix, Peter Weir s’imposa comme le golden boy d’une génération de jeunes réalisateurs (à laquelle appartient aussi George Miller) capables d’ouvrir le cinéma australien à une reconnaissance internationale. Il fut le chantre de l’opposition entre deux mondes intrinsèquement liés : celui de la société moderne, vue par le prisme de la petite bourgeoisie citadine, et celui des fantômes d’une civilisation engloutie, refoulée, toujours à même de ressurgir dans l’inconscient collectif. Le chancellement des valeurs établies, une sorte d’effilochage progressif de la perception, l’accès troublant vers un ailleurs échappant aux coordonnées logiques et aux représentations rationnelles forment la clé de voûte de son second long-métrage. Le cinéaste y active un fantastique de l’"en-deça", intime des zones frontalières du sommeil, assez proche des miroirs d’Alice ou de cette anecdote qu’on rappelle volontiers lorsqu’on en aborde le scénario : des soldats britanniques en manœuvre dans une lointaine contrée furent intrigués par une nappe de brouillard absolument immobile. Ils la traversèrent mais on ne les revit jamais plus, comme si une puissance occulte les avait happés. Pique-nique à Hanging Rock évoque le quotidien des virginales pensionnaires d’un collège de luxe situé dans la région de Melbourne. Profils impeccables sur fond de bouquets, magnifiques chevelures blondes penchées sur de vieilles cartes dentelées servant d’herbiers, visages réfléchis dans les miroirs ovales, bibelots précieux et gravures académiques, larges chapeaux à ruban, portrait pompier de la reine Victoria… Ce serait toutefois commettre un contre-sens majeur de ne voir dans cette joliesse qu’un signe de préciosité, un effet gratuit de calligraphie. L’élégance formelle des lignes et des rapports de tons chromatiques joue un rôle crucial dans le langage choisi par l’auteur, qui avoue s’être inspiré des clichés de Lartigue, notamment ses premières épreuves en couleurs. La beauté de ce microcosme en arrive à se fondre dans celle d’un paysage de fleurs ambrées, d’herbes roussies par la canicule, aux superbes notes impressionnistes.

Trois teintes dominantes sont en jeu : azur du ciel, blancheur immaculée des robes, or des cheveux et des peaux gorgées de soleil. Le film vaut moins pour sa trame distendue que pour la trajectoire binaire d'ascension-dépression suivie par celle-ci, qui l’apparente à un étrange poème géométrique. La scène centrale de la disparition se fonde uniquement sur des principes de stylisation : flottement des plans, mouvements de caméra emphatiques, ralentis, surimpressions, flux obsédant de la musique. Le reste du récit y est inféodé, Weir jouant essentiellement sur le rendu palpable et la potentialité cinégénique de son script. Le refus de toute élucidation de l’énigme, le travail subtil réalisé autour des matières et des éléments naturels font de l’œuvre une sorte de documentaire fantasmagorique à mi-chemin du film de vampires (les jeunes filles traversent une rivière avant d'être avalées par la montagne à la manière des maîtresses anémiées de Dracula) et de la féerie naturaliste. L’incertitude porte constamment sur le degré de réalité du déroulement de l’histoire, ainsi que le souligne lors du prologue le commentaire off qui introduit à une temporalité et une causalité oniriques en la présentant à la manière d’"un rêve à l’intérieur d’un rêve". Au dépaysement temporel répond un égarement d’ordre spatial. Le rocher suscite la terreur vague des lieux sacrés : il apparaît comme "chu d’un désastre obscur", selon l’expression de Mallarmé, inquiétant autant par son enchevêtrement chaotique (un gigantesque amas volcanique, des grottes et des défilés abrupts, la présence réelle ou supposée de reptiles…) que par sa forme à la fois phallique et anthropomorphe qui se prête au pèlerinage (il s’agit d’un ancien lieu de culte aborigène).

https://www.zupimages.net/up/19/31/x4a8.jpg

Le sentiment de fatalité cosmique est quant à lui accru par la magnitude de la saison (le 14 février marque dans l’hémisphère austral le point culminant de la période estivale, c’est-à-dire un moment privilégié dans la respiration céleste, propice à des phénomènes inexplicables) ou au contraire la mélancolie qu’inspire son déclin (lorsqu’Irma en ressent tragiquement la fin). La fréquence des cadrages arrêtés et des plans fixes introduit dans la narration une lenteur léthargique et contemplative, dont l’usage produit des effets multiples : attardement sensuel qui favorise une atmosphère d’indolence et de tension érotique (l’insistance sur les postures, la délicatesse des gestes, la picturalité toute botticellienne de Miranda), ravissement cataleptique quand les filles semblent absorbées par la quête d’un outremonde indéfinissable, ou bien motif de répétition et d’éternel retour lors du ralenti final revenant image par image sur le tableau vivant du groupe. L’invitation à l’assoupissement, souvent induite par la mise en scène, suggère un état d’allègement ou d’apesanteur tenant de l’extase ou de la transe, qui développe insidieusement une absence, une attitude quasi hypnotique chez les personnages. Le film unit la terre (les promeneuses retirent leurs chaussures et leurs bas pour éprouver un contact direct et charnel avec le sol, se couchent voluptueusement sur le rocher) et l’air (le vent qui fait frémir la flore, les orages magnétiques). La majesté et la luxuriance du décor, à la fois minéral (la roche basaltique), végétal (la touffeur moite de la forêt) et animal (la faune grouillante de fourmis, de lézards, de serpents) suggèrent tout un réseau poétique de correspondances : il y a quelque chose de baudelairien dans cette rêverie exotique riche en vibrations infimes, en sollicitations sensorielles, dans cet enchantement sylvestre qui, outre les stimulations visuelles (l’alliance du vert et du mordoré), transmet des impressions tactiles et thermiques (un souffle d’air, la langueur d’une journée d’été). Quant à la finesse du relief sonore, elle concourt à exacerber l’intensité de ces climats enveloppants : l’attention particulière aux cris d’oiseaux, aux bourdonnements et stridulations d’insectes fait ainsi ressortir la torpeur anormale du lieu.

Déclinée de film en film, l’expérience type du héros weirien révèle le passage d’une société à une autre et dépeint leur mutuelle contamination progressive. Dans Pique-nique à Hanging Rock, le rigorisme puritain à la Henry James se voit peu à peu inoculé par l’exubérance tropicale. Le civilisé se mêle au sauvage à travers l’asymétrie entre le garçon de la ville et celui de la campagne, contraste qu’accentue encore le raffinement des bonnes manières de ces demoiselles. L’intrus n’existe qu’à l’état latent. Le monde normatif du pensionnat fait le vide autour de lui. Et si le désir subsiste de s’en éloigner pour découvrir quelque autre chose, il conduit à la perdition, au sens premier du terme. À chaque spectateur de suivre et d'interpréter à sa guise les nombreuses pistes de lecture envisageables : le rébus policier, le récit surnaturel qui se réfère aux secrets perdus des autochtones (perceptibles à travers les interstices de la culture anglo-saxonne), le symbolisme inspiré des grands archétypes de Jung, la parabole sur la libération sexuelle des jeunes filles échappant aux monstres de la morale victorienne. Un profond et durable envoûtement naît de l’amalgame entretenu entre fait divers et fiction, songe et conscience, allégorie et matérialité. La fin ouverte laisse planer le doute et retient la signification du propos dans une contradiction ambigüe. Par sa prédilection pour un sens cryptique, équivoque, par son goût de la communication subliminale, par le privilège qu’il octroie aux états seconds et planants, Peter Weir s’impose ici comme un cousin méridional de Lynch ou de Cronenberg. La suite de sa carrière, poursuivie de l’autre côté du Pacifique et émaillée de prestigieux succès hollywoodiens, portera les fruits de ce coup de maître (on peut par exemple considérer Le Cercle des Poètes Disparus comme son film jumeau, son pendant masculin). Mais l’éclat fascinant qui en émane est celui d’un talisman météorique, et sa force incantatoire relève du plus irrépressible des sortilèges.

https://www.zupimages.net/up/19/31/8mzw.jpg