A l’aube des années 2000, Steven Spielberg, à défaut de ne plus être le roi du monde (Cameron lui ayant volé la place en 1997), reste intouchable, le genre de cinéaste sachant jongler habilement entre blockbusters spectaculaires et œuvres intimistes, contentant à la fois le grand public et la critique, tout en arrivant au contraire de certains de ses congénères issus du Nouvel Hollywood à « prolonger son âge d’or » grâce à un débit de production à saluer (parfois deux films en un an) et à son statut secondaire de producteur et d’homme d’affaires derrière l’artiste.

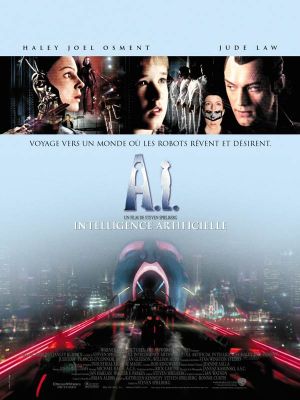

En ce début de XXIème siècle donc, tout le contrat d’une carrière foisonnante semble être rempli par The Entertainment King, qui est passé par la comédie, la guerre, la fable et la S.F., le devoir de mémoire, les erreurs brouillonnes, la romance, l’aventure, la ségrégation, l’horreur et d’autres. Il ne lui reste qu’à honorer un engagement artistique envers un modèle, un ami, un mentor, en la personne de Stanley Kubrick, qui avait l’idée d’adapter une nouvelle d’anticipation de Brian Aldiss, Supertoys Last All Summer Long, projet qui restera malheureusement inachevé par le papa de 2001. Spielberg reprend donc le projet en 2001 et réalise le film qui sera A.I. Intelligence Artificielle.

Situant l’intrigue dans un monde futuriste où le réchauffement climatique a fait monter le niveau des océans et où la procréation est limitée et encadrée, le cinéaste nous conte les péripéties de David, un robot enfant, nouveauté de la société Cybertronics, programmé pour aimer et servir de substitut infantile à des familles où les enfants font défaut. David arrive au début de l’histoire dans une famille où l’enfant initial est malade et cryogénisé en attente des progrès de la science pour pouvoir le guérir, dès lors que sa « mère » l’active, il se met à éprouver pour elle un amour et un attachement considérable. Lorsque revient l’enfant biologique, cela crée des tensions et les deux garçons éprouvent l’un pour l’autre un sentiment de jalousie qui va au final aboutir à l’abandon de David par sa mère, qui va alors se lancer dans une quête pour tenter de devenir un vrai petit garçon avec l’aide d’un autre robot, « Gigolo Joe », et ainsi regagner l’amour de sa mère.

Boudé à sa sortie et considéré par beaucoup comme une erreur de parcours (mais jouissant tout de même d’un petit succès en salles), A.I. Intelligence Artificielle se révèle être en fin de compte une nouvelle petite pépite d’un maître qui n’avait pourtant plus rien à prouver tant sur sa forme que sur son fond, avec une sous-lecture psychanalytique riche en thématiques et en métaphores.

Risque de spoiler dans cette critique.

Spielberg nous montre avec A.I. un futur cohérent, où suite à la montée des eaux, les populations ont été déplacées hors des zones submergées et où un contrôle strict des naissances a été établi. Le monde tel qu’il nous est présenté au début du film (ou en tout cas cette partie bien définie) est un monde riche et développé, et l’industrie du robot y est pour beaucoup.

Le grand manitou de cette industrie qui nous est présenté est la société privée Cybertronics, avec pour tête pensante le professeur Hobby, savant qui cherche à améliorer le plus possible le robot. Son projet au début du film, créer un robot qui puisse aimer, et de surcroît un robot à l’apparence d’enfant qui puisse éprouver de l’amour pour des parents potentiels, a de quoi faire hérisser le poil, et contribue à atténuer de plus en plus le fossé entre l’humain et la machine, et lorsque ce fossé est atténué, c’est d’une nouvelle condition dont est investi l’homme, le créateur pour garder la mainmise sur sa création et éviter de la mettre sur le même pied d’égalité que lui : le démiurge.

Après tout, Dieu n’a-t-il pas créé Adam pour qu’il l’aime ?

Dit Hobby lorsqu’on lui soumet des objections quant aux responsabilités de l’humain face à une machine capable d’avoir des sentiments, comble du narcissisme humain. Les responsabilités, il n’en a cure (son nom de famille peut faire office de preuve) et lorsqu’on apprend plus tard que David est la copie conforme du fils disparu du professeur, cela renforce ce besoin narcissique dont souffre Hobby, non seulement en tant que représentant de l’espèce humaine à la recherche d’une quelconque postérité après son passage dans l’univers, mais en tant qu’homme, en tant que père.

Le monde décrit dans le film, cette civilisation supposée avancée technologiquement, a tout de même ses fêlures, l’homme ayant peur de sa propre création, car comme le dit Gigolo Joe, le robot prostitué interprété avec panache par un Jude Law toujours impeccable, quand l’humanité disparaîtra et qu’il ne restera de son passage sur terre que des ruines, seuls demeurerons les robots. On revoit un peu une thématique survolée dans L’Homme Bicentenaire de Chris Colombus, à savoir l’affranchissement de l’androïde, éternel, face à l’homme, mortel, et ce du point de vue des machines. L’homme a ici la place du Dieu apercevant au loin sa propre extinction, il est Dieu, mais pas immortel pour autant, sa plus grande création, le robot, initialement conçu pour lui simplifier la vie (et combler un besoin narcissique de créativité, un complexe de Dieu), va lui survivre, et voici où est le gros de la faille narcissique dont souffre le professeur Hobby, et par extension l’humanité au sens large.

La mer, les vagues qui ouvrent le long-métrage possèdent en ce sens une double symbolique forte : l’océan, c’est le berceau de la vie, la matrice originelle d’où venaient les premières créatures vivantes, mais c’est aussi la montée de ces mêmes eaux qui met en péril l’humanité, et c’est également le moment de la naissance de David, une autre preuve du déclin des hommes face à l’espèce bien supérieure qu’il a créé.

Si on peut faire un parallèle évident entre le personnage interprété avec sensibilité et maturité par Haley Joel Osment et la statue de Michel-Ange, les références temporelles évoqués par le film en donnent une nouvelle lecture plus proche de la religion : si l’on s’en réfère à la temporalité du long métrage et en parallèle aux écrits bibliques, un peu plus de deux mille ans se sont écoulés depuis la naissance du fils de ce Dieu revendiqué par le professeur Hobby en début de film, et deux mille ans se passent avant que David ne soit réveillé par les descendants des mécas lors du dernier segment, ce qui donne un statut de néo-messie à ce personnage. La symbolique n’est pas due au hasard, et rappelle qu’un film de Spielberg a toujours une lecture cachée derrière le divertissement et l’émerveillement, ici, les hommes, à leur tour démiurges, ont créé les robots qui leur succèdent, et participent alors malgré eux à l’éternel recommencement, et au passage de flambeau d’une « espèce » à une autre pour le statut d’espèce dominante de la planète.

Le mythe, c’est le rêve social, et ici, le professeur Hobby, en réalisant un rêve personnel (la résurrection symbolique de son fils) et collectif (créer la vie, ou du moins un semblant de vie), donne vie à un mythe proche de celui qui entoure la religion chrétienne.

Il n’a échappé à personne que le film est une relecture de Pinocchio (on peut aussi y trouver des allusions à La Belle au Bois Dormant ou Le Petit Poucet), mais c’est également une parabole avec la propre enfance de Spielberg, qui, fils de parents divorcés, a connu la solitude et supporté à l’école les brimades de ses camarades. En soi, on est face à l’un des films les plus personnels du cinéaste, et comme on l’a vu, l’un des plus intelligents.

Au-delà de cette similitude avec le classique de Carlo Goldoni, c’est vers les écrits de Freud et de Lacan qu’on peut se rapprocher aussi : le désir est le désir de l’autre, David cherche l’amour de sa mère, dans son regard, et cette recherche, complétée par la jalousie qu’on a pu observer entre l’enfant méca et le fils biologique témoignant de la fin d’un monde à deux (la mère et l’enfant) pour un monde à trois, ressemble fortement aux fondements du complexe d’Œdipe. Ici, c’est Martin, l’enfant biologique, qui prend la qualité de père (le vrai étant quasi-inexistant) et qui interrompt la relation fusionnelle entre la mère et David, par pure jalousie. Le héros, refusant cette voie, cherche à retrouver cette relation à la mère, au risque de rester enfant et fixé au stade œdipien.

Depuis sa sortie, le film a déchaîné les passions, certains le trouvant magnifique, d’autres ennuyeux et trop naïf, la fin du film a d’ailleurs eu plusieurs fois l’occasion de faire grincer des dents. Happy-End putassier pour certains (ces créatures filiformes ont été la goutte d’eau…), concentré de mélancolie et de poésie pour d’autres, cette conclusion est tout de même très ambivalente. David, ayant retrouvé sa mère le temps d’une journée qu’il vit pleinement, finit par s’endormir avec elle et rêver pour la première fois. Ici le robot a rempli toutes les conditions pour être humain, il rit, il pleure, il espère, il aime, et il rêve, en soi le film est allé bien plus loin dans cette thématique que le film de Chris Colombus que l’on a vu ci-dessus, mais le propos de Spielberg concernant l’enfance reste flou et limite manichéen.

Les œuvres de Spielberg ont toujours eu un lien avec l’enfance, mais avaient ce message optimiste invitant à garder une part d’enfance en soi tout en mûrissant dans le même temps. Par exemple E.T., qui derrière un caractère enfantin permettait une maturation voir même un début de passage à l’âge adulte du personnage principal qui faisait le deuil d’une absence paternelle, ou encore Jurassic Park, qui émerveillait le spectateur grâce aux dérives de la science mais qui néanmoins le mettait en garde contre ces mêmes dérives.

Dans A.I., de par sa volonté de croire en la fée bleue et aux miracles (qui peut être facilement assimilée au Père Noël et autres mythes infantiles occidentaux), de par sa recherche de l’amour de sa mère et le prolongement involontaire de l’Œdipe, David reste éternellement un enfant. Le fait que son meilleur (et seul) ami est Teddy, un ours en peluche ajoute du crédit à cette issue du personnage de David. Est-ce là une invitation du cinéaste à rester enfant ? A voir le monde des adultes comme la fin d’un rêve, de l’innocence, d’un monde idéal ? Ce qui est un peu le cas, oui, mais cette double symbolique intéressante pourtant constante dans l’œuvre de Spielberg alliant intelligemment passage à l’âge adulte et régression infantile semble être absent du présent long-métrage, qui paraît bien naïf et peine à inviter l’enfant à cheminer vers l’âge adulte, ni l’adulte à retrouver son âme d’enfant, au contraire des pierres angulaires du cinéaste.

De même que Monica (la mère) dit à David la phrase suivante :

Évite les gens. Pardon de ne pas t’avoir expliqué le monde.

Spielberg tente ici de nous mettre en garde contre le monde cruel et impitoyable des adultes, sans pour autant nous offrir des nuances de gris dans ce monde tout noir ou tout blanc.

Le final longtemps condamné mettant en scène les descendants des mécas (ces fameuses entités filiformes) n’a cependant rien de troublant et est plutôt cohérent dans ce qu’il raconte, leur faciès proche des représentations extraterrestres dans le septième art a peut-être sa part de responsabilité, mais leur apparition, malgré une mise en scène un peu bancale, s’inscrit dans la continuité du propos de Spielberg, à savoir le destin de la machine inusable qui continue d’errer sur Terre longtemps après le passage de l’homme, condamné à l’extinction un jour ou l’autre. Finir sur ce segment est quelque part une leçon d’humilité bien loin du nombrilisme malheureusement très présent dans les œuvres du même genre lorgnant trop souvent sur un transhumanisme du dimanche, élevant l’homme sur un piédestal, tel un être increvable et éternel.

Beaucoup ont reproché au film de n’être pas assez « kubrickien », l’idée de base ayant été fortement embellie et adoucie pour finalement se révéler un pur produit de Spielberg tant niveau de la mise en scène que du point de vue humain. En effet, le réalisateur de Orange Mécanique était connu pour glisser dans ses œuvres un certain nihilisme, voir un pessimisme ambiant, alors que Spielberg a un style plus positif et a l’art et la manière de le traiter avec insouciance, comme à travers les yeux d’un enfant, ce qui a fait son succès et sa marque de fabrique. Trop optimiste pour du Kubrick donc, mais pas assez pour du Spielberg pour autant, en témoignent la scène du repas où David, avide de ressembler à son rival, se met à avaler de la nourriture alors qu’il est incapable de manger, ce qui va le « casser », ou celle où il répond au téléphone et renvoie à sa mère la voix de son mari, rappelant qu’il existe encore malgré tout un fossé séparant l’homme de la machine, provoquant parfois le malaise à la fois chez les protagonistes et chez le spectateur. Il y a également cette séquence où notre héros et Teddy se retrouvent dans une Foire à la Chair, où les mécas sont exécutés violemment sans sommation, digne d’un tournage de Mad Max, rappelant aussi bien le cirque de Stromboli dans Pinocchio que les camps de la mort dont a été victime le peuple du cinéaste.

Malgré cela, la patte de Spielberg reste toujours là, avec ces angles improbables filmant les personnages au travers de reflets et miroirs, cette manière d’iconiser ses héros (l’arrivée de David dans le foyer, telle une entité Alien) et de capter l’émerveillement ou l’effroi chez eux, ou encore cette volonté de couper le moins possible, qui permet une immersion plus profonde dans l’histoire et l’univers. Le cinéaste alterne de plus avec virtuosité les différentes atmosphères du film, d’un huis-clos psychologique étouffant au début à la fresque aventureuse et la quête initiatique lui succédant.

La direction artistique de très bonne facture quant à elle nous donne l’impression d’être dans une pure adaptation visuelle d’un conte robotique d’Asimov sans que ce soit pourtant le cas, le futur dépeint par le cinéaste, avec ses décors grandioses, ses effets spéciaux réussis (on pense notamment au travail accompli pour la superbe scène se déroulant à Rouge City) et son propos certes banal mais donnant l'impression d'être traité dans son entièreté, donne au film une aura certes classique mais pourtant audacieuse et le rend intéressant de bout en bout.

Film honteusement snobé par une majorité de cinéphiles le voyant comme une œuvre posthume de Kubrick loin de son style et de ses classiques intemporels, A.I. reste une étape importante de la filmographie de Spielberg, une œuvre imparfaite mais touchante, personnelle et ambitieuse, et qui plus est un très bon film de science-fiction à tous les égards, offrant des séquences mémorables et une réflexion aussi bien sur l’existence individuelle que celle de l’espèce humaine au sens large, invitant aisément à l’évasion et à l’émotion, comme quasiment toujours avec ce cher Steven Spielberg.