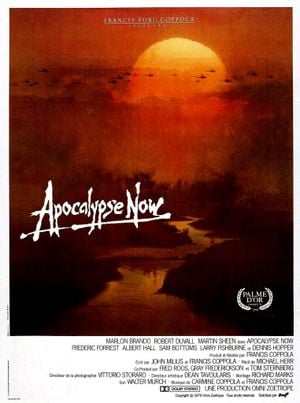

Aucun film n’atteint la démesure de cette évocation hallucinée du cauchemar vietnamien, fruit de la folie d’un artiste mégalomane à la rencontre de ses propres abîmes. L’entreprise de Francis Ford Coppola, équivalent cinématographique de L’Enfer de Dante, est une odyssée expressionniste aux fulgurances pop, une œuvre avant-gardiste, chamanique, incantatoire, déguisée en la plus coûteuse des superproductions. Déployant une imagerie grandiose, le cinéaste y aborde en visionnaire le territoire des mythes. Il évoque la rencontre et l’affrontement avec le double, la tentation de la sauvagerie qui guette l’homme civilisé, la mort du roi et la renaissance par le rite sacrificiel. La mission militaire qu’il retrace agit comme un reflet baroque de son propre voyage créateur, l’un des plus déments jamais réalisés. Coppola a pensé un temps construire un cinéma pile au milieu des États-Unis comme unique lieu de projection du film, et les gens seraient venus le voir du monde entier comme on vient visiter le mont Rushmore ; c’est dire son idée des grandeurs. En engloutissant une économie dispendieuse, toute sa fortune personnelle, il a fait entrer le projet dans la légende. Il a joué sa carrière, son prestige, sans doute sa vie. Aussi apocalyptiques que le titre, maintes fois relatées, les différentes étapes de la genèse ont défrayé la chronique, entre le typhon qui détruisit le décor, l’infarctus de Martin Sheen après qu’il ait remplacé Harvey Keitel, les quatorze mois d’isolement aux Philippines, les dépenses somptuaires du cinéaste, l’équipe défoncée à l’herbe, à l’acide et au speed… La fébrilité s’empara de la presse qui, attendant l’auteur au tournant après le triomphe des deux Parrain et de Conversation Secrète, ironisait sur les déboires du tournage ("Apocalypse when ?" lisait-on dans les journaux tandis qu’il s’éternisait). Avec ses bobines sous le bras, tout juste sorti d’un interminable travail de montage, Coppola présenta son film comme un work-in-progress au Festival de Cannes en 1979. Il y remporta la récompense suprême, alors que les commentateurs s’écharpaient sur sa valeur réelle : monument à l’envergure tellurique ou show géant orchestré par un artificier un peu trop doué ? L’Histoire a fait le reste.

https://www.zupimages.net/up/18/04/xytg.jpg

Aucun hélicoptère, aucune fumée rose, aucun fleuve, aucun uniforme kaki, aucune jungle n'ont vraiment existé à l'écran depuis. Rien ne ressemble à ce film-là. Apocalypse Now est une œuvre totale, poétique, dramatique, politique, comique, expérimentale, une messe noire post-hippie qui, loin de la perfection classique du Parrain, déborde de sa propre extravagance dissolue, de son propre chaos. En soldant les rêves libertaires de l’Amérique des années soixante, il rend compte d’un état mental en perdition. Bad trip sensoriel, traduction pyrotechnique de la mauvaise conscience occidentale, il creuse la pathologie chronique d’une civilisation dont il fait sauter tous les garde-fous. Entre Nietzsche et Pink Floyd, c’est une chronique de la déraison, une descente marécageuse dans l’inconscient d’une nation désaxée, le reflet délirant d’un pays dont l’hystérie impérialiste s’est transformée en orgasme morbide. Tout à la fois un spectacle de la volonté de domination et un dérèglement, une mise en dérision de cette même volonté, une méditation sur le mensonge idéologique en même temps qu'une épopée sur la folie destructrice et, au-delà, une réflexion sur la perte progressive de la conscience. Un miroir de l’intériorité et un Luna Park néo-gothique aux proportions gigantesques, qui oblige à contempler en face le visage de l’horreur. Dès les premiers plans, la dynamique et la respiration du film sont données. La jungle occupe presque tout le cadre et ne laisse qu'une faible place au ciel. Sur le visage renversé de Willard/Martin Sheen se surimpressionnent, en un étourdissant ballet de fondus enchaînés, une plage tropicale figée dans une moiteur ambrée, des hélicoptères bourdonnant comme des frelons de la mort, la tête d’une statue khmère qui paraît dédoubler la sienne, des bouquets de flammes qu’allume le napalm dans les palmiers… This is the end, my only friend, the end… Ce cycle se poursuit, les images apparaissent, disparaissent, réapparaissent, pour se briser enfin sur le ventilateur de la chambre. Pourquoi cette ouverture est-elle l'une des plus belles qu'il soit ? Mystère inexplicable de l'art, sauf à admettre que la poésie, au cinéma, réside dans l'art d'enchaîner les plans.

Il est temps en effet de parler de poésie à propos de Coppola. À ne disserter que sur son génie de l’image et de l’évènement, sur son art de manier les dernières inventions technologiques, on en oublie le premier contact du cinéaste avec son œuvre, cette lente projection de son imaginaire le plus intime sur le monde, cette logique de la rêverie qui gouverne chaque plan d'Apocalypse Now. Car l’hébétude alcoolique dans laquelle est plongé Willard lors de l’entame se transmue au cours du film en un trip prolongé. Ce soldat perdu a largué toutes les amarres, rompu avec femme, armée et patrie. Il est un croisé sans croix aux prises avec ses démons intimes, un samouraï en état de manque, si frustré qu’il mime un combat de karaté contre un ennemi imaginaire qui n’est autre que son reflet dans le miroir. Puisqu’il est près de son point de rupture, il est mûr pour l’expérience dionysiaque, et c’est sans peine qu’il glisse de cette stupeur à une sorte d’état second, d’éblouissement. La guerre n’est pour lui qu’une remémoration confuse, et Saïgon, vue derrière les stores métalliques, bascule devant ses yeux comme paraîtra basculer, après le meurtre final, la foule de ses "sujets" : même vertige, même absence. À quoi a-t-on comparé ce film ? Aux romans et aux contes anglo-saxons de l'imaginaire et du dépaysement. Inspiré d'une fameuse nouvelle de Joseph Conrad, il est normal qu’il en conserve quelque trace. Son récit est d'abord l'histoire d'un enfoncement, celui des représentants de la civilisation américaine dans le gouffre de la terreur et de l’absurdité absolues. Enfoncement animé du mouvement inexorable que dessine la courbe tracée par le fleuve en se dirigeant vers l’empire sinistre et irréel de Kurtz, ce colonel renégat vénéré comme King Kong par une population de montagnards, aux fins fonds de la jungle.

https://www.zupimages.net/up/18/04/5r82.png

Une fois le bateau posé sur le cours d’eau, rien ne peut plus arrêter cette immersion, pas même les multiples rencontres de l’équipage avec ce monde qui le glace d'effroi, cet Orient perçu comme un véritable abysse. La jungle est ce royaume infernal où les Viets puisent leur énergie primitive et à l’entrée duquel le tigre, surgissant devant Willard et Chef, monte la garde. Le voyage constitue l’épine dorsale de la narration, ligne continue autorisant tous les écarts momentanés, fil d’Ariane que rien ne peut rompre quoi qu’il advienne. Cette sensation de chute progressive vers la nuit, de remontée dans le temps et la barbarie, épouse la logique fantasmagorique de la structure du film. À l'aventure extérieure (le parcours d'une patrouille vers son objectif) répond l’aventure intérieure de Willard, qui voit son âme peu à peu possédée, au sens sorcellaire du terme, par celle du colonel. Ce rituel de possession scande chaque séquence de l'examen des photos de Kurtz, de sa correspondance, des rapports le concernant, de tous ces éléments qui imbibent peu à peu l’esprit du héros, le vampirisent et le transforment en l'autre. "Raconter l'histoire du colonel Kurtz, c'est raconter la mienne", dit-il dès le début. "Il y a deux hommes en vous", lui répète Roxane en l’initiant aux délices entêtants de l’opium, tandis qu’elle livre son corps de porcelaine nue à la caresse d’une moustiquaire de lin blanc qui la bâche comme un suaire. Apport crucial de la version Redux, cette étape durassienne dans la plantation française voit une compagnie d’exilés déjà plus de ce monde (ils quittent la table et le champ un à un) débattre un repas entier dans des arguties autour d’une terre qui n’est plus la leur. Souper fossile éclairé à la lumière orange d’un jour mourant, qui fait le continuum entre l’idéologie colonialiste du XIXème siècle et les ambitions criminelles de conquête du XXème siècle.

Coppola n'a plus dès lors qu'à raconter l'obscurcissement progressif d'une conscience qui marche vers la mort omniprésente. D’où ces lents fondus où la lumière se meurt, comme absorbée peu à peu par le noir qui rythme invariablement chaque fin de séquence, rappelant combien Murnau est, avec Orson Welles (qui envisagea lui aussi d’adapter le récit de Conrad lors de son arrivée à Hollywood), le grand frère choisi par le réalisateur. La mécanique de la mise en scène reproduit ainsi celle de la construction somnambulique et en révèle l'inexorable irréalité. Au traitement fantastique de l'image (fumées, ombres, contrastes — nuances plastiques captées par le travail somptueux de Vittorio Storaro) se substitue celui envahissant de la jungle, dont la végétation dévoreuse empêche tout espoir de netteté des contours. Coppola conjugue constamment deux réalités, deux spectacles : celui extérieur de la guerre, des opérations toujours plus infantiles exécutées par l'armée américaine ; et celui intérieur de Willard, traité comme un spectateur plongé au cœur des ténèbres et qui ne fait, à chaque fois, que contempler sans comprendre ce qu'il regarde. L'espace est déséquilibré, parfois renversé, retourné ; brisé et fragmenté. Comme si elle témoignait de l’aventure du tournage, de son tremblement, de son épuisement, cette œuvre hagarde et hypnotique semble porter en elle-même un journal de bord frappé de quelque terrible fièvre tropicale. Apocalypse Now est moins un film de guerre qu'un songe sur ce qu'est une guerre américaine, une guerre de luxe menée dans un fastueux et stupéfiant déploiement de puissance, une guerre qui ment en permanence et qui ne peut que perdre celui qui la fait, pour la simple raison qu'elle cherche à imposer un mythe qui non seulement est en train de se perdre lui-même, mais surtout ne tient pas compte de la réalité locale.

https://www.zupimages.net/up/18/04/eddf.jpg

Car l’Amérique entière est convoquée dans ce grand barnum, depuis les officiers supérieurs, ces "clowns galonnés" qui font tourner le cirque mais s’apprêtent à tout brader, jusqu’aux ghettos noirs fournissant aux premières lignes leur chair à canon. Coppola livre un aperçu de ce que furent la counter-insurgency, où les coups fourrés sont la norme, ainsi que les opérations de "nettoyage" où, comme à My Lai, on massacre des civils innocents. Menée par des fous qui se prennent pour des chevaliers et se partagent en hâte un fabuleux gâteau, dictée par un souci de démonstration publicitaire, une volonté de purification et d’éradication massive, la guerre du Vietnam réinvestit tout naturellement les composantes des campagnes anti-indiennes et des débuts de la colonisation. L’iconographie westernienne resurgit également, sur le mode grotesque, quand la "Playmate of the Year" s’exhibe en Calamity Jane et fait feu de tous ses revolvers sur les GIs surexcités. Mais cette fois l’Indien s’est infiltré dans l’Américain qui, pour se donner le courage de lutter, lui a emprunté ses drogues, de sorte qu’est née une génération de mutants. Ce processus de retournement renvoie la violence à son instigateur, comme par un gigantesque effet de boomerang. Faisant sonner au décollage le clairon de la 9ème division aéroportée, le colonel Kilgore (un nom pareil ne s’invente pas) entend ainsi ramener le pays conquis à l’âge de pierre. Mélange de Custer et de Patton, condottiere à l’insolente baraka, il figure une mentalité qui retrouve le spectre d’anciennes luttes et a fait peindre sur son hélicoptère un blason portant deux sabres entrecroisés et la devise Death from Above. Il signe son passage en jetant une carte à jouer sur chaque cadavre ennemi, organise une beach party aux airs de paradis californien avant d’anéantir un village pour s’offrir un spot. Il chevauche la symphonie de Wagner sous prétexte d’organiser une compétition de surf, roucoule avec les vagues alors que les bombes explosent autour de lui, avant de humer l’odeur du napalm au petit matin. Scènes de comédie noire qui authentifient le chiffre daté d’une névrose nationale et égalent en humour sardonique et en sarcasme vengeur les moments les plus vitriolés de Docteur Folamour.

Surtout, cette guerre est faite par des adolescents dont l’ardeur combattive est renforcée par les deux obsessions jumelles et confondues de la mort et du sexe. Incarnant la génération flouée des années 70, les privates se couvrent de maquillages psychédéliques, convolent avec tous les stocks d’hallucinogènes et de psychotropes imaginables, et Hendrix ou les Stones dans les oreilles. "C’est mieux que Disneyland", dit l’un d’eux, le visage peinturluré au milieu des fumigènes. L’arrivée dans les tranchées de Do-Lung et la découverte de la pagaille indescriptible qui y règne fonctionnent ainsi comme une véritable fantasia. Au cœur de la nuit, le bateau passe sous l’épave d’un hélicoptère, des troufions paniqués sautent à la baille, leurs valises dans les mains, pour supplier l’équipage de les emmener. Le pont s’effondre comme une machine de Tinguely ; les soldats laissés à eux-mêmes, qu’ils soient complètement stone ou électrisés par les résidus des combats, semblent stagner dans un cauchemar hagard et surréaliste. Visions de transe qui se combinent à une bande-son électronique et font glisser dans un territoire de pure divagation. Là où la tradition du film de guerre américain tend au réalisme des événements décrits, Coppola déréalise tout et, ce faisant, donne à percevoir la vérité mentale et imaginaire du conflit. Il passe par la représentation mythique et fictionnelle pour exprimer le réel et atteindre à la représentation objective. Les explosions, le ronronnement des hélicoptères, la voix de la mère de Clean qui sort du petit magnétophone, l'air ahuri de Willard écoutant le plaidoyer des derniers colons français, l'odeur de la pluie et du fleuve noyé dans la brume, chaque détail déstructure et repense le monde selon une logique hallucinatoire qui ploie sous la loi d'airain tout ce qu'il montre pour mieux faire voir la folie de la guerre.

https://www.zupimages.net/up/18/04/d509.jpg

Voyage physique, voyage mental, voyage moral donc. Car tandis que le petit groupe progresse sur la rivière Nung, le Vietnam réel et géographique devient le Vietnam de la psyché, le fleuve devient métaphore du fleuve de la vie, et le film de guerre devient conte philosophique, ritualiste à la manière d’un théâtre primitif ou d'une cérémonie cannibale. Le film orchestre ainsi une saisissante régression, dérivant de l’espace aérien vers la jungle, de la hiérarchie militaire vers le sacrifice humain, du présent vers la préhistoire, de la technologie avancée vers l’artisanat (flèches et javelots) et le corps-à-corps archaïque, terrien et boueux, dans la logique de la guérilla. Chaque épisode fonctionne comme un rite de passage pour atteindre un nouveau cercle dans l’ordre des damnés. Par glissements progressifs, sans pratiquer de cassure nette, le champ des opérations classique cède la place au domaine secret et magique d’un roi sanguinaire, et la frénésie orgiaque des combats s'abolit dans des plages de pure contemplation. Lorsque Willard pénètre le camp retranché de Kurtz, nouveau jardin des supplices, temple païen orné de potences et de têtes jivarisées, il atteint un véritable Erèbe. Les pirogues des montagnards, peints de blanc, plâtreux, sortes de squelettes sur peau, s’écartent pour laisser pénétrer le patrouilleur dans ce royaume ocre de vapeur et de soufre, infusé par des miasmes de malaria et de cauchemars, puis se replacent en fermant toute retraite. Willard est amené à son hôte, et Coppola, dans une scène devenue légendaire, joue avec le rayonnement de Brando en roue libre, bouffi, turgescent, emphatique. Il dévoile son crâne luisant, prolonge le désir d’entrapercevoir cette figure ambigüe aux traits identificatoires corrodés, ourlée d’un liseré de lumière jaune, devinée dans un nuage d’encens. Une toux. Un reniflement. Puis, étendue dans la pénombre de ce réduit cambodgien, une masse énorme, une silhouette bouddhique, proche d’une escroquerie spirite de William Mumler. Enfin une voix chuchotée : "So, captain Willard..." La masse se met en mouvement, se redresse. Pas encore de regard. De ces instants où plus rien ni personne n'existe, sinon cette relation hors du temps entre un objectif, un spot lumineux et un acteur.

Pacifiste cultivé, tyran cruel, gourou baba flanqué d’un bouffon sous acide (le photographe hippie interprété par Dennis Hopper), tantôt reclus dans la noire solitude, tantôt entouré d’enfants, à la fois illuminé et lucide, le colonel déserteur ne fait que pousser jusqu’au bout la logique guerrière de ses supérieurs. Kurtz est la vérité cachée, refusée, de ce génocide conduit au nom des croyances occidentales. Mieux et beaucoup plus qu’un Parrain : un monarque médiéval qui serait son propre troubadour et le célébrant majeur de son culte. Pour l’état-major, qui s’évertue avec acharnement à préserver l’illusion de la rationalité, il est une énigme et une singulière source d’embarras. Lorsque, en plein décollage neuronal, il ne récite pas des vers entiers de T.S. Eliot, il lit quelques perles du sottisier vietnamien (Time Magazine en tête), et révèle ainsi le mensonge, l’hypocrisie entretenus par les manipulations politiques et la contre-information des années Johnson-Nixon, dont la mise en lumière est intolérable pour les institutions officielles. Entre les exactions de Kilgore, le carnage du sampan et ses killing fields, il n’y aucune nuance morale, juste une disparité d’échelle. Surtout, il renvoie tout à la vanité, assigne au capitaine la mission de rapporter à son fils ce qu’il est devenu, et de rendre compte de la réalité de la guerre : la confusion de toutes les valeurs. Sous la lumière de la lune et les fulgurations de l’orage, il s’offre aux coups de son liquidateur, de son héritier, de son doppleganger, que la boue recouvre comme un fond de teint. En lui Dieu côtoie la bête. Qui veut faire l’idole fait l’animal. Willard, en prenant conscience de sa part d’ombre, sera mieux à même de la conjurer, de devenir un homme et peut-être de repartir à l’Ouest, même s’il semble se pétrifier et se fondre littéralement dans la sculpture de pierre qui l’attendait depuis toujours. Car c’est dans l’ambigüité d’une nuit sans fin que Coppola, concentrant toutes les ressources de son art et de sa technique, achève sa méditation sur le pouvoir et la mort, et qu’il consacre la portée prophétique de son œuvre, déluge de force inouïe et de faiblesse avouée, création parmi les plus importantes que le septième art ait jamais offertes.

https://www.zupimages.net/up/22/33/zlrb.jpg