Avec le très beau « Faire la parole » Eugène Green essayait quelque chose de nouveau, son intérêt pour le pays Basque – de dix ans - l'incitant à tourner un documentaire.

« Faire parole » signifie parler, en basque.

Cette langue est un témoin de la naissance du langage et est la langue d'Europe occidentale la plus ancienne in situ, encore vivante. Cela semble donc naturel que le cinéaste, (mais aussi écrivain et dramaturge) particulièrement attaché à la langue (américain d'origine, il fuit très vite ce pays qu'il nomme dans ses écrits « Barbarie » et se fixe finalement en France), vienne puiser à nouveau dans la culture basque. Il traite dans « Attarabi et Mikelats » d'un mythe basque, ce peuple ayant une forte et multimillénaire mythologie polythéiste.

En exergue du film, cette phrase de Fernando Pessoa ; « Le mythe est le rien qui est tout »

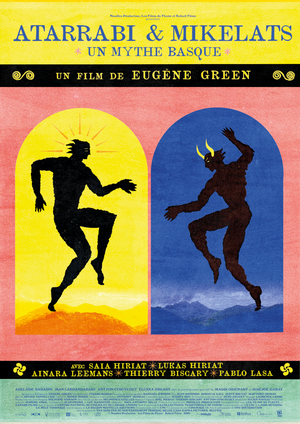

Le bien et le mal, comme le résume si joliment l'affiche du film - à gauche, une silhouette noire nimbée de lumière, sur un fond de couleurs chaudes, à droite, un personnage doté de cornes, sur un fond de couleurs froides - sont l'enjeu de cet épisode mythique.

Après la trivialité des deux premiers plans, le troisième fait office de miracle absolu et le récit peut commencer. Eugène Green, toujours secondé par son génial directeur de la photographie, Raphaël O'Byrne, signe ici une œuvre d'une pureté esthétique extrême, atemporelle, panthéiste, à la composition des plans rigoureuse, filmant comme personne la nature, les grottes, les créatures merveilleuses, les cloîtres, les villages, et avec parfois une pointe d'humour, gentiment, aux dépens du personnage d'Attarabi. Ces personnages sont en quête de l'issue de leur volonté. Faire le mal s'avère facile, faire le bien sans en avoir les moyens est désespérant et funeste. Les destins croisés de ces deux personnages se concluent par la mort de l'un d'eux dont l'enterrement suivra la règle de l'odalie, et l'on est bouleversé quand une colombe vient se poser sur le corps du mort. Comme nous le sommes tout au long de ce film tourné en langue basque, où le phrasé se fait plus chantant que dans les films parisiens d'Eugène Green. Il faut souligner l'extrême beauté de tous les acteurs, souvent cadrés de très près. Une fois encore, Eugène Green émerveille.