Il existe une (quasi-)constante dans le cinéma de Bruno Podalydès : la glaviole. Cet objet inutile et énervant, qu'on peut trouver sur n'importe quel sol, est posé pour qu'un personnage, à un moment donné, trébuche dessus sans crier gare et se rétame la face, comme ça, gratuitement. Les deux meilleures gamelles sont d'ailleurs celles de Bruno dans Bancs Publics (vautrage épique dans une file d'attente aux caisses d'un magasin) et celle de Comme un avion (sur l'herbe, ça fait moins mal mais ça a l'air tout aussi spontané). Car la gamelle, c'est toujours drôle. De là à dire que Bruno a fait exprès de se gameller encore plus violemment pour Bécassine, il n'y a qu'un pas, que seuls les plus sarcastiques franchiront, prétextant (tant qu'à faire) que la gamelle n'est pas dans le film, mais est le film : un bon gros viandage donc, bien frais, bien innocent, une belle glaviole sous la semelle qui fait partir en triple lutz arrière sous les rires polis et gênés du public.

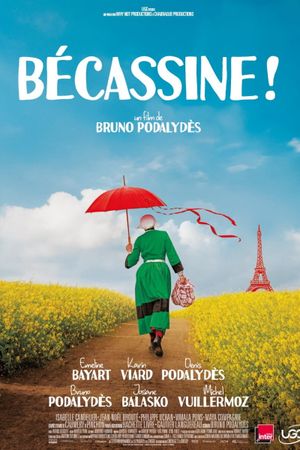

Podalydès et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis quinze ans (probablement non partagée par l'intéressé qui ne me connait pas, ce qui ne rend la chose que plus romantique). Quinze ans passés à voir et revoir chacune de ses comédies, à me régaler de ses traits d'esprits, à m'éprendre de ses personnages, à me ravir de sa poésie, à rire de son humour discrètement (mais brutalement) paillard, à m'attacher à une troupe d'acteurs génialissime, devenue désormais indissociable du personnage. Son frère Denis, Michel Vuillermoz, Isabelle Candelier, Florence Muller, Jean-Noël Brouté, Philippe Uchan, la nouvelle venue Vimala Pons : ils sont presque tous là, de nouveau réunis, hilares, visiblement ravis de participer à une nouvelle aventure. Les rares absents ont procuration, à l'image de Pierre Arditi, évoqué dans un clin d’œil malicieux. Bruno Podalydès fait partie des rares cinéastes français à pouvoir imposer, sans jamais fatiguer, le même casting film après film, que je considère aujourd'hui comme l'une de mes familles de cinéma, l'une de celles avec qui j'ai grandi, envers laquelle je porte une affection indélébile. Mais il n'est de famille à laquelle on ne peut dire qu'elle a failli, phrase qui ne veut certes rien dire mais qui peut tout de même s'appliquer au dernier Podalydès, qui ne veut rien dire non plus.

Au fil des films de ce cinéaste, je me suis forgé ma petite échelle de valeurs pour mesurer la qualité d'un Podalydès :

1) Le nombre d'injures. Dans Bécassine, il n'y en a presque aucune.

2) Le taux d'ahurisme de Michel Vuillermoz. Dans Bécassine, cet acteur a un rôle certes valorisant et intelligent, mais sans guère de ressort comique.

3) La quantité de personnes se cassant la gueule. Dans Bécassine, celle-ci est faible : 1 personne, au tout début.

4) Les inventions mécaniques débiles. De même, il n'y en a qu'une, certes chouette, mais trop vite exploitée.

5) La scène où un personnage entre dans une rage folle sans aucune raison, héritée de Liberté-Oléron. Ici, OK, elle est bien, et met en scène les deux frères Podalydès (pour un plaisir doublé).

On l'aura compris, c'est un faible score. Mais ce n'est rien en comparaison du peu d'accroche générale qu'offre Bécassine dans sa globalité. Le film a beau être très bien joué, lumineusement filmé et tout aussi bien mis en musique, il lui manque l'ingrédient essentiel qui fait le sel des précédentes réalisations de Bruno Podalydès : le sens du rythme. Bécassine en est totalement dépourvu, au point d'inspirer, parfois, une certaine angoisse existentielle, peut-être intéressante prise au second ou troisième degré, mais certainement pas voulue compte tenu du matériau adapté. On sentait déjà le coup venir dans Comme un Avion, qui peinait à maintenir une certaine unité ; mais Bécassine, c'est une sorte d'abdication, un brouillon, vaguement attachant certes, mais définitivement pas fini. Une sorte de work in progress de film, d'accès anticipé de comédie française. Dans la salle, les gens (pourtant bien disposés) ne riaient pas. L'émotion tombait souvent à plat. On ne voyait pas vraiment où voulait nous emmener le film, quelles conclusions celui-ci voulait amener à la multitude d'historiettes entamées de-ci, de-là.

Bécassine ne clôture rien. Ni ses gags, arrêtés en cours de route. Ni ses intrigues, laissées sans conclusion, jusque dans un dénouement infiniment frustrant où l'on pensait pourtant qu'enfin le film allait décoller. On passe son temps à attendre de sourire, d'être emporté. Cela fonctionne, parfois. Mais trop rarement. De cette ouate rêveuse et nostalgique dans laquelle le film s'enveloppe, celui-ci ne retire rien, aucune substance, ni force. C'est une première dans le cinéma de Podalydès, qui s'arrangeait toujours pour donner à ses instants de rêverie une profondeur comique ou mélancolique : dans Bécassine, la mécanique nostalgique tourne à vide, traversée de belles images fugaces, mais de manière trop mécanique, un peu trop sûre de ses effets, pour emporter l'adhésion. Il manque à ces personnages bien croqués, à cet univers riche de possibilités, une vision ferme qui viendrait donner une dimension supplémentaire à ce qui n'est autrement qu'un inoffensif et ennuyeux livre d'images. Entre les mains d'un autre cinéaste, Bécassine aurait sans doute fait illusion ; mais sortant de l'écurie Podalydès, il ne pourra tromper les plus fidèles fans, qui s'en iront avec un arrière-goût de regret, la première fois en vingt ans.