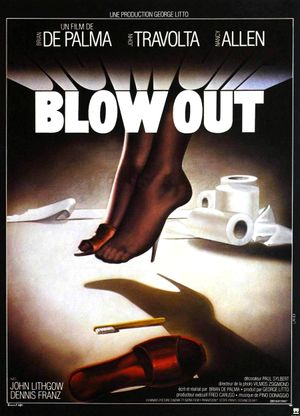

Le Nouvel Hollywood. Ce courant à la fois hétéroclite et homogène ayant rassemblé des personnalités aussi diverses que Coppola, Scorsese, Cimino, Penn, Cassavetes, Malick, Friedkin, Altman, Polanski, Spielberg, Boorman, Lucas et tant d’autres. Cet invraisemblable bouillon de talents, cette période de gloire créative, d’une exceptionnelle fécondité, sans équivalent dans le cinéma américain. On tient pour convention d’en consigner la fin avec La Porte du Paradis, dont le désastre financier ruina la United Artists et sonna le glas des grandes productions "adultes". Mais on pourrait aussi bien l’identifier à la sortie de Coup de Cœur, qui connut un sort similaire. Autre hypothèse : l’ultime coup d’éclat n’a pas été offert par le western démythificateur de Cimino ni par le musical électronique de Coppola mais par l’opus le plus archétypal et, peut-être, le plus brillant de Brian De Palma : Blow Out. Parce qu’il est le dernier à reposer sur une lecture paranoïaque de l’histoire contemporaine des États-Unis, née du scandale du Watergate, le dernier à se coltiner crânement au thème du mensonge d’état et à s’aventurer dans une mouvance illustrée quelques années plus tôt par À Cause d’un Assassinat ou Les Trois Jours du Condor, le film porte en lui la conclusion d’une époque et d’un imaginaire. Mais sa sensibilité dépressive a remplacé l’obstination triomphante qui animait les journalistes des Hommes du Président, altérant la croisade citoyenne par une surchauffe névrotique. Incrustée d’allusions politiques, son intrigue s’appuie sur un genre — le film de complot — découlant de l’attentat contre JFK (traumatisme originel et évènement zéro pour De Palma) : de même que son élément déclencheur évoque l’accident de Chappaquiddick où fut impliqué le sénateur Ted Kennedy, certaines péripéties rappellent l’enquête qui suivit le meurtre du président à Dallas. De la police au journalisme, les institutions américaines y font l’objet d’un climat de méfiance généralisée, d’une perte de confiance dont le héros Jack Terry renvoie un reflet désillusionné. La crise morale se double d’une crise de l’image. Le cinéaste en prend acte et filme une société vacillante puisque sans repères ni instruments fiables pour décrypter la réalité. De ce trouble, de cette angoisse, est né ce que nombre d’exégètes considèrent aujourd’hui encore comme le chef-d’œuvre de son auteur.

https://www.zupimages.net/up/21/53/vh8z.jpg

Œuvre d’un obsédé sur un obsessionnel, Blow Out est l’illustration parfaite de ce fort en thème qu’est De Palma. Si tortueuse que soit la construction de l’histoire, une chose apparaît immédiatement au spectateur le plus endormi : le film s’ouvre et se ferme sur un cri qu’il s’agit de synchroniser à l’image d’une jeune femme nue, terrorisée par le couteau d’un psychopathe. Jack travaille en effet comme bruitiste sur le slasher fauché auquel appartient ce plan inachevé. À lui de trouver le hurlement le plus convaincant, qu’on accordera à celui-ci avant que l’arme ne s’abatte, que le crime ne soit consommé. L’obscure toile politico-policière dans laquelle il se retrouve bientôt emberlificoté offre au réalisateur l’assise adéquate pour élaborer un jeu intellectuel des plus retors et établir des correspondances particulièrement développées entre fiction et mise en scène. Chercher à articuler du son avec des images, c’est véritablement écrire et témoigner de manière audiovisuelle, donc interroger l’acte cinématographique en lui-même, sa vérité autant que ses artifices. Seule la concordance du visuel et du sonore fait sens et atteste que le cinéma est un prélèvement ontologique du réel. De cet axiome, Jack passe en revue toutes les versions possibles : une sera la bonne, qui incriminera une machination structurée à la manière d’une énigme. Il n’a pour outil que son know-how, sa compétence technique, comme ces petits latinistes n’ayant à disposition que leur Gaffiot. Il lui faut interpréter, décoder, corriger, remonter la mécanique à l’envers. Il utilise son expertise de l’écoute jusqu’à affiner complètement le texte du message qu’implique la conspiration, le rendre audible et clair. Et lorsque tout le puzzle a été reconstitué, il ne reste plus qu’à donner au vaillant traducteur la bonne note, sa récompense. Jack aura son cri parfait. Il a eu raison de bout en bout. Mais il se découvre seul car le monde est sans raison. Arracher les masques ne fait que dévoiler les cadavres qui se cachent derrière.

En définitive, ce cri importe moins comme objet, comme fétiche, que par le point où il est placé dans le récit, qui en fait une sorte d’absolu, d’inconcevable, de trou noir vers lequel converge tout un dispositif somptuaire (la fête gigantesque du Liberty Day, la sonnerie de cloche, les bouquets de feux d’artifice). Et à l’intérieur de la boucle (le loop de la bande magnétique, motif et matrice de l’œuvre), le protagoniste tourne littéralement en rond, alors qu’il semble tout faire pour ne pas se répéter. En témoigne le panoramique circulaire continu lorsqu’il découvre effaré l’effacement de sa sonothèque : imperturbable balayage évoquant la rotation des bobines Nagra, donnant l’impression que la technologie contrôle désormais les humains. Le silence des enregistrements est signifié par des rythmes électroniques abstraits sur lesquels s’ajoute la sonnerie périodique et réelle d’un téléphone que Jack ne veut pas entendre. Le vertige suscité par Blow Out réside dans cet effilochage du concret — autant qu’à Blow Up d’Antonioni, il est en cela étroitement lié au Conversation Secrète de Coppola. Associant la tension du thriller à la fragilité de la romance, le film cultive une méditation amère sur la persistance de la menace et le caractère éphémère des sentiments. La plupart des scènes étant nocturnes, on peut y voir une étincelante équivalence cinématographique aux vanités d’autrefois, ces natures mortes en clair-obscur qui confrontaient la frivolité des divertissements à l’implacable sécheresse du destin commun. Car les personnages espèrent longtemps échapper à leur trajectoire avant d’y succomber. Jack a beau avoir sauvé Sally, son imprudence la poussera inconsciemment vers la mort une seconde fois (syndrome Vertigo que De Palma, disciple hitchcockien notoire, connaît évidemment bien). Pour reprendre le mot de Cocteau, toute tragédie est une machine infernale qui, pour ne pas aller en un seul sens, doit rencontrer une force positive opposée, en l’occurrence l’amour des héros.

https://www.zupimages.net/up/21/53/vtx6.jpg

Le lyrisme flamboyant qu'on connaît au cinéaste s'épanouit ici dans une ornementation analogue à celle dont, au XIXème siècle, le bel canto italien parait des livrets cousus d'extravagance. La caméra, gourmande de morceaux de bravoure, accomplit voltiges impossibles, travellings fous et cadrages insensés avec la virtuosité d’une prima donna qui chante en se jouant des partitions musicales les plus périlleuses de Rossini, Bellini ou Donizetti. La mise en scène rend ainsi compte autant de la narration proprement dite que de l'exécution de prouesses transformant en opéra l'aventure de Jack et Sally, dominés par une irrémédiable fatalité. Artiste visuel par excellence, De Palma sait communiquer comme peu d’autres le plaisir qu’il prend à filmer, à agencer des plans superbes, colorés, incroyablement stimulants pour l’œil et l’esprit. L’assurance formaliste de son découpage, la trame soyeuse et vernissée de sa palette chromatique (que dominent verts opalins, lapis-lazuli et taches carmin), son appétence pour les compositions baroques, parfois proches de l’abstraction géométrique, s’extraient du réalisme pour proposer d’éblouissants jaillissements plastiques. Fertile en jeux de contrastes, la photographie de Vilmos Szigmond associe la sombre tonalité d’ensemble aux séductions pimpantes des détails. La récurrence des notes bleues et rouges prépare sur un mode préconscient l’irruption de l’image la plus poignante du film : celle où Sally appelle à l’aide, le bras tendu dans un réflexe désespéré, devant un immense drapeau américain. En faisant surgir la sauvagerie dans la liesse d’une communion nationale, l’artiste interroge la sidération et la perte d’innocence de son pays. Mais il s’exprime en plasticien davantage qu’en historien, comme en témoigne encore le recours à la bifocale, permettant une netteté égale du premier et de l’arrière-plan, ainsi que l’emploi des split diopter shots, qui font fi de toute règle de vraisemblance et distordent allègrement les perspectives.

Il se manifeste dans Blow Out un mélange unique et enivrant de logique, d’intelligence, d’invention, de mouvement et de sensualité, par lequel l’œuvre se défait de toute entrave théorique. Jack et Sally forment un couple d’orphelins en apesanteur, flottant avec une innocence pathétique dans un monde qui ne leur laisse rien de très fort pour fixer leur désir errant. Il faut célébrer John Travolta, notre frère de moralité et d’infortune, dans son meilleur rôle avec celui de Pulp Fiction, et Nancy Allen, la petite princesse au grand cœur, la victime sacrificielle des puissants, des escrocs, des hypocrites et des assassins, pour parvenir à communiquer tant d’ardeur et de détresse. Burke, le tueur interprété par John Lithgow, est lui-même une sorte de figure lamentable et bredouillante, symptôme de cette vacance symbolique. Car l’émotion est là, grave, douloureuse et finalement déchirante, qui gonfle inexorablement jusqu’au dénouement paroxystique, prodigieux déploiement dramatique où le ciel s’embrase tout entier. Dans cette ambiance survoltée, les apparences semblent prendre le pas sur le réel : en voulant le rétablir, on fait exploser la machine. Les dernières images montrent un Jack hagard, au bord du vide. Figé dans l’hibernation, la stagnation, confronté à une vitesse à laquelle il ne parvient jamais réellement à s’adapter (lorsqu’il échoue à sauver Sally, il est comme englué dans un ralenti interminable), il choisit de s’enfermer dans un temps clos, limité et répétitif (le monologue de son amie), mais qu’il peut maîtriser. Un jour Sally a existé, il l’a rencontrée, il l’a enregistrée. Il réécoute maintenant sa voix, encore et encore. En offrant comme promesse d’immortalité l’ultime hurlement de la jeune femme à une quelconque série Z, il a rempli la mission qu’on lui avait confiée. Mais sa satisfaction de technicien ne compensera jamais son chagrin d’homme. C’est sur cette note terrible que s’achève Blow Out, film fou, haletant, furieux, révolté, humain et romantique qui, après s’être employé à nous mettre le cerveau en ébullition, les nerfs en compote et les rétines en extase, s’applique à nous serrer le cœur.