Tandis qu'il faisait des repérages pour son précédent film Bandits, bandits... (1980), Terry GILLIAM vit un homme assis sur la plage d'une ville minière écouter de la musique brésilienne sur un poste radio. Cette dichotomie entre l'ambiance sale, noire, déshumanisé de l'endroit et les rythmes ensoleillés du Brésil lui inspirèrent Brazil (1985).

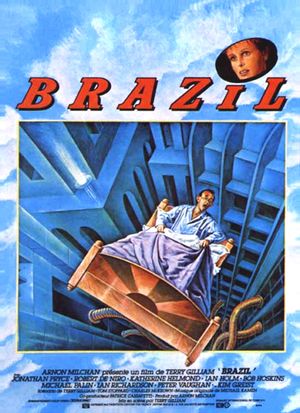

Sam Lowry est un fonctionnaire consciencieux d'un état bureaucrate et totalitaire, qui profite de ses rêves où il est une sorte de super héros ailé volant au secours d'une belle demoiselle, pour fuir cette réalité aliénante et oppressante.

A la suite d'une erreur administrative, un homme est arrêté par erreur, Sam Lowry est chargé de réparer cette erreur, mais affronter cet ogre qu'est ce système qui élimine chaque dissident ou quiconque le remet en cause s'avérera un véritable défi. Lorsqu'en plus au cours de son périple dans les arcanes de la bureaucratie il rencontre une jeune femme dont les traits sont ceux de celle qu'il sauve dans ses rêves, il conçoit pour elle une passion débordante.

Cette fois c'en est trop pour le régime.

Avec ses comparses des The MONTY PYTHON gilliam avait atteint un statut d'auteur et ils restent à ce jour les seuls à avoir reçu le grand prix du jury à Cannes pour une comédie Monty Python : Le Sens de la vie (1982).

Un auteur au ton singulier oscillant entre humour absurde et pessimisme éclairé, un auteur conscient des enjeux politiques, économiques et culturels de son temps.

Brazil joue à la fois sur le grotesque et le kafkaïen. Le grotesque dans son traitement des apparences caractérisées par un profond sens de la dérision, de l'outrance, du mauvais goût qui conduit à une représentation absurde de la réalité, mais lorsque ce grotesque est la norme, alors c'est la raison et le censé qui paraissent fous.

Et c'est de cette folie érigée comme telle par le système que le kafkaïen ressort. C’est cela, Brazil, un monde où la raison déraille complètement, où le raisonnable et le rationnel ne peuvent s’incarner que comme des synonymes d’ « ordre » et d’ « aliénation ». Un monde où le système vaut pour lui-même, et n’inclut plus l’Homme comme une fin, mais comme un simple moyen, un rouage administratif d’une machine infernale ne pouvant être bousculée, alimentée par la décrépitude croissante de l’Humanité.

L'absurde qui déclenchait le rire, provoque dans "Brazil" l'effroi, ce sont ces visages déformés et vulgaires, c'est une aliénation constante de notre rapport au réel, c'est cette bascule entre un envers hideux qui devient un endroit grimaçant où l'apparence de normalité est débordée de tous côtés par la folie furieuse. La règle remplace la réflexion, la norme remplace l'intelligence, l'écran d'ordinateur devient l'horizon, le formulaire devient constitution.

Face au cauchemar, l'unique échappatoire est le rêve durant lequel le héros devient cet être d'argent majestueux aux attributs angéliques et lorsqu'il lui semble qu'un bout de son rêve, cette femme si belle, s'immisce dans sa réalité alors l'étendard de la passion, de la rébellion flotte soudain dans l'air.

Mais comme le dit la chanson : "le mirage un beau jour, n’est plus qu’un point sur la grève, Adieu beau rêve, Adieu Brésil !".

Le statut de héros n'est qu'un fantasme construit sur l'existence de l'individu singulier, or notre héros n'est aux yeux du système mortifère qu'un rouage interchangeable et voué à être remplacé et jeté aux ordures en cas de dysfonctionnement. L'espoir incarné est anéanti, dissout par la paperasse, la logique implacable comme celle qui préside au roman "1984" de Orwell, un monde où les héros n'existent pas, où on est personne et où même les rêves seront matés.

Brazil est un film désespéré. Une véritable mise en scène de la désillusion. Un pied de nez à l’industrie américaine de l’époque, qui voulait d’ailleurs changer la fin du film en un dénouement heureux. Un contre-sens absolu, qui vient néanmoins prouver que la société que dépeint Gilliam dans son film ne connaît pas une différence de nature par rapport aux nôtres, mais bien une différence de degré.

Angoissant.