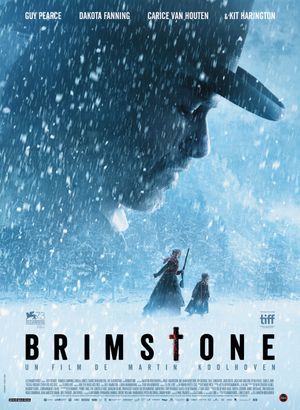

Brimstone raconte la vie d'une femme muette (Dakota Fanning) traquée par un pasteur psychopathe (Guy Pearce) dans l'ouest américain et ce film n'est pas banal. On a ici affaire à une véritable démarche d'auteur (Martin Koolhoven est à la fois réalisateur et scénariste) et cet auteur s'est posé la question de son médium et de ce qu'il voulait dire cela se sent, cela se sent jusque dans les défauts de ce film. Le premier défaut, et non le moindre, ne dépend pas évidemment du réalisateur, c'est qu'il est mal vendu, car dire que l'on a affaire à un "western féminin" c'est chercher volontairement à créer de fausses attentes dans l'esprit des spectateurs qui seraient enclin à imaginer quelque chose plus dans le ton de La Dernière Piste (Kelly Reichardt, 2010) que de ce film qui mêle western et slasher. C'est, par-contre, un film qui se veut féministe et qui réussit en la matière, bien que des gens étant plus attentifs à ce genre de chose pourraient sans doute y trouver à redire. Il s'agit, en effet, de montrer du début à la fin une femme en particulier et les femmes en général en butte à l'oppression masculine. Pour cela, le bon Koolhoven n'hésite pas à sortir l'artillerie lourde ce qui entraîne nécessairement une pesanteur mais qui fait du film une réussite parce qu'il a des idées. Je ne veux pas sortir ici l'argument du métapoétique, du type "le film est lourd pour montrer le poids qui pèse sur les femmes", d'une part, parce que je n'en suis pas convaincu, d'autre part parce que ce n'est pas ce qu'il fait : il peut être lourd parce qu'il en fait beaucoup, ce qui fait que ce n'est pas nécessairement subtil, mais ces idées d'écriture et de réalisation cherchent à dire quelque chose. Il y a, par exemple, de multiples répétitions à la fois d'actes, de paroles et de plans qui cherchent à montrer l'enfermement du personnage principal dans une boucle qu'elle ne parvient pas à briser. De plus, le réalisateur joue sur ces répétitions pour rendre la variation finale significative : Guy Pearce a bien définitivement basculé quand, alors que l'on s'attendrait à entendre pour la troisième fois "I'll be gentle", il ne le dit pas. Il y a aussi une influence visible du grand Quentin, mais le réalisateur n'est pas servile et joue avec ses références : on a, par exemple, quelque chose qui ressemble fort à une impasse mexicaine, mais au lieu de nous la montrer, il passe directement à la conclusion. Enfin, il y a des entrailles distribuées sans parcimonie et quelques incohérences (est-il vraiment possible de toucher quelqu'un par un brouillard pareil que l'on ait une lunette de visée ou pas ?) mais cela participe de l'aspect slasher du long-métrage et cela sert le propos puisque c'est un genre qui laisse justement une place à l'affrontement des sexes. Les incohérences et les flous laissent une place à l'interrogation du spectateur et ne font que renforcer l'aura du Révérend que personnellement je ne voudrais croiser pour rien au monde, pas même un samedi après-midi dans un centre commercial. On est placé face à ce personnage de tueur psychopathe apparemment invincible tout en s'attardant sur lui et en en faisant un des piliers du film.

Ainsi, je suis convaincu que le réalisateur sans avoir révolutionné le western et le cinéma en général nous livre une oeuvre qui vaut le détour parce qu'elle refuse la platitude et est faite avec soin jusque dans le dernier plan qui clôt parfaitement le récit en nous renvoyant une image inversée de la toute première apparition de Dakota Fanning et qui nous refuse le happy end que l'on voyait s'approcher à grands pas.