Sous les voûtes du RER, station La Défense, un homme en pelisse bourgeoise attendait (comme d’autres Godot) une rame qui n’avait pas d’heure, dans une nuit qui n’avait pas d’âme. Quelques heures plus tard, il agonisait affalé tel un clochard, une lame d’acier plantée dans le caisson. Un autre type vaguement dépenaillé, qui s’était efforcé de nouer la conversation avec lui, tombait sur sa carcasse en rentrant à domicile. Il s’apercevait alors, incrédule, que le couteau en question était le sien. Impossible de résumer la suite de l’intrigue. Disons simplement qu’Alphonse Tram, ours frileux, veuf de fraîche date, chômeur kafkaïen devenu surineur malgré lui, y a pour copains-complices deux singuliers énergumènes. Le premier s’appelle Morvandiau : c’est un inspecteur de police vivant dans un bric-à-brac de caisses non déballées, une hyène au crâne flasque qui cherche le repos en cultivant une misanthropie cynique. Il a jadis électrocuté son épouse violoniste ; aujourd’hui, las d’arrêter les criminels, il leur prêterait plutôt main forte. Le second est un petit homme timide d’apparence inoffensive, pas méchant pour un sou, mais qui le soir venu résiste mal à de furieuses envies d’étranglements. En s’enroulant autour du cou des femmes pour profiter de leur dernier soupir, ce serpent piteux s’imagine entendre le chant des oiseaux. Tous trois sont les seuls résidents d’une lugubre tour infernalement déserte, dont l’ascenseur ne fonctionne pas : l’une de ces constructions modernes qui ont matérialisé le Pouvoir à la façon de la cité antique (la cage à poules, la machine à réifier le citadin). Mais voilà qu’elles se développent de manière imprévisible, sécrétant leurs propres monstres, échappant à tout contrôle. Quand on quitte les cages d’escaliers claustrophobiques, les parkings souterrains, les logements cafardeux, les parvis menaçants, c’est pour s’immerger dans la fumée artificielle qu’exhalent les ruelles sombres, entourant les terrains vagues et les pavillons où les chiens aboient, cachant le petit pont au-dessus de la voie ferrée. Quant à la campagne, on la retrouve uniquement sur ordonnance. La grisaille nocturne y est remplacée par une verdure insistante qui envahit jusqu’au picrate. Dans ce paysage aliénant ne peuvent évoluer que des zombies livrés à leurs pulsions, accablés par les névroses de l’incommunicabilité, le doute de l’époque, l’insécurité des situations transitoires, la peur de l’inexplicable, la déshumanisation galopante. Bienvenue dans Buffet Froid, film-comète qui médusa le public de son temps et marque en quelque sorte l’intrusion de Samuel Beckett dans la série noire. Une descente aux enfers décapante dont l’absurdité digne suscite une étrange ivresse, un sourire féroce, une mélancolie atrocement drôle.

https://www.zupimages.net/up/23/14/arg6.jpg

En vérité, c’est tout bête : les assassins sont seuls au monde. Condamnés au crime par une société cellulaire où le langage ne veut plus rien dire et où le cœur refuse obstinément de parler. Sans compter le chagrin, toujours muet, la pitié, têtue comme un bâillon, les sentiments, épinglés dans les musées. Affamés de rencontres mais terrorisés par toute promiscuité, nos trois minables acolytes se mettent à partager une solidarité hagarde. Peut-on s’amuser de leurs frasques funestes ? Bien sûr. Il y a du Buñuel dans l’odyssée cocasse de ces hommes des cavernes traînant leurs sales pantoufles au sein d’une ville-morgue où les cadavres s’accumulent. Et à bien y regarder, on s’aperçoit que leurs macabres loufoqueries ne sont pas si gratuites qu’on pourrait le croire. Aussi spontanément que l’éventreur ahuri jette l’arme ensanglantée dans le lave-vaisselle, le policier véreux abonné aux bavures trempe ses mains dans les forfaitures pour protéger son égoïste tranquillité. L’obsédé sexuel comprime la carotide de ses proies pour retrouver des émotions écologiques. Le médecin de nuit satisfait de libidineux plaisirs. Et devant le buffet organisé pour l’occasion, la châtelaine démontre sadiquement que la musique n’adoucit pas les mœurs… Imposant le plus grand calme à un récit où les pires méfaits sont commis et commentés avec un naturel parfaitement impavide, le cinéaste embrasse une sorte de folie froide, une noirceur de nuit polaire. Il ne cherche aucun alibi, aucun point d’ancrage dans une quelconque vraisemblance. C’est avec un flegme de contractuel, comme s’il s’agissait d’incidents très ordinaires de la vie quotidienne, qu’il enregistre les quatre cents coups (presque toujours mortels) de son pitoyable trio. Tout le comique très grinçant du long-métrage repose sur cette banalisation du bizarre, sur le dérisoire enchaînement de cette cascade de catastrophes.

Buffet Froid se construit ainsi selon le procédé du paradoxe systématique : chaque fois qu’un autre dirait blanc, Blier dit noir. Dès lors le mari peut consoler le trucideur de sa femme, la victime conseiller au meurtrier de récupérer son canif pour ne pas être compromis par les empreintes. Le fantastique naît d’un mélange caustique de réalisme (la déprime de béton et de solitude) et d’incongruité glacée. On passe de l’autre côté du miroir, on baigne dans un humour de réfrigérateur, une atmosphère déroutante, désinvolte, truculente, traversée d’aphorismes ubuesques, suscitant ce rire jaune dont Apollinaire redoutait les retombées tant ses éclats pouvaient être dangereux. Celui des sociétés qui s’écroulent, le ricanement dérisoire et vengeur des civilisations se découvrant mortelles. Pas question de raisonner, de gamberger ni de tout comprendre. S’adonnant à leurs délices nécrophiles tels des petits marquis de Sade de banlieue, les trois rigolos tragiques versent dans les jeux de la mort et du hasard comme un chat joue avec une souris, un ivrogne avec son verre ou un énarque avec les statistiques. Nulle rationalité ne dicte le passage brutal aux gorges de l’Aveyron, la venue du tueur à gages s’enfuyant tel un pendu d’Ambrose Bierce ou même le spectateur traversant le film comme son enfant infirme de Chickamauga. La référence pourra étonner pour une œuvre qui se réclame davantage de la farce que du surnaturel. Pourtant les deux auteurs se rejoignent au moins sur un point : la soumission à la logique de l’onirisme par celle du discours. Blier se moque bien de faire surgir des lieux, des personnages, des circonstances sans autre justification que celles des fantasmes. Non sans ménager un certain nombre de paliers de décompression, il va de Charybde en Scylla et ne mollit jamais : à l’ultime image il n’a rien cédé, on reste dans l’ailleurs.

https://www.zupimages.net/up/23/14/ra6r.jpg

Les fervents de Jarry, Vaché, Tardieu et Ionesco ont donc toutes les raisons de trouver particulièrement délectable le menu dadaïste proposé par Buffet Froid. Quelques-uns de leurs émules sont allés encore plus loin en brocardant les fantasmagories du réel dans des œuvres et des apartés rappelant — sur le mode profane — les exercices zen. Chez eux, nulle préciosité héroïque. Au disciple qui lui demande ce qu’est le Bouddha, le maître japonais rétorque volontiers : "Un lion à la crinière dorée", "Une locomotive en panne", "La lanterne de la véranda qu’allument les trois boys"... Une illumination foudroyante couronne parfois ces faux-fuyants si l’urgence de la question fuse assez fort, et le sens bafoué transcende alors ses propres catégories. Il y a dans le carnaval mécanique de Blier une sagesse grimaçante à base de quiproquos explosifs, de dégoûts rageurs, de savoureux contretemps et de radicales méchancetés, qui n’apparaît vraiment qu’aux imprudents prêts à sentir le sol se dérober voluptueusement sous leurs pieds. Au milieu du décor neutre, poli et blafard des gratte-ciels de la Défense, saisis dans une intimité crépusculaire qui dénude les fastidieux rouages de la conscience, des locataires ruent dans les brancards en se livrant à de funèbres facéties. Une mise à plat constante ne peut qu’envenimer les choses, et les situations banalement insolites atteindre à la majesté du délire. Le réalisateur agence cette suite d’extravagances avec une habileté telle que le dernier plan rejoint le premier et boucle imperturbablement la boucle. Les scènes se lient par tonalité, comme dans les rêves. C’est ce froid bleuté qui joint les épisodes les uns aux autres, qui dit que ce n’est toujours pas fini, qu’il n’est pas encore temps de se réveiller. Quelque chose de fort suggérant que, le moment venu, ce cauchemar rond et lisse va tout simplement devenir réalité.

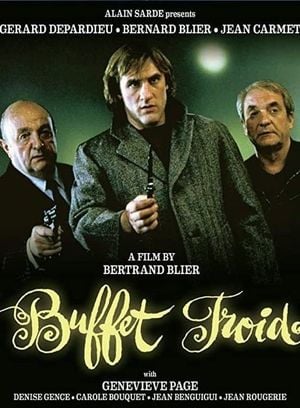

Au fond, le vrai sujet du film est sans doute l’indifférence. Devant la mort des autres, même quand on la provoque soi-même, mais aussi devant la sienne ("Ce n’est qu’un mauvais moment à passer", répond le petit comptable à celui qui lui demande s’il souffre). Quant à la femme d’Alphonse, elle semble éprouver un profond soulagement, ainsi que le constate un flic devant sa dépouille. Comment s’étonner alors que les assassins soient reconnus d’utilité publique, ou du moins qu’ils se décernent des brevets de civisme ? La virulence hâve dont Blier témoigne ici ne trouve que peu d’équivalents dans le cinéma français. Il faudrait évoquer les mânes acrimonieux de Swift pour trouver la pareille. Car si avec une râpe sauvage l’insolent iconoclaste frotte allègrement le corps d’angoisses, d’idées reçues, de modes persistantes et d’éphémères mythologies que constitue une société (voir la désopilante tirade des comparses réfugiés au vert et le mièvre couplet ânonné par l’étrangleur sur la criminalité dans les grands ensembles), c’est l’individu même qu’au fond il désosse, étripe, décervèle. Voici l’Attila de la pellicule, la parole muette soufflée au cœur de l’enfer urbain, l’ouragan spirituel terrassant les laborieuses constructions mentales qui permettent de ne pas désespérer et empêchent de "passer outre". Gérard Depardieu, Pierrot lunaire et déboussolé, champion poids lourd du malaise de vivre, Bernard Blier, fantoche commissaire aux rondeurs inquiétantes, Jean Carmet, violeur pétochard, Geneviève Page, nymphomane endeuillée, servent infailliblement cette mosaïque de sketches en accomplissant leurs destins d’automates. Ils campent les diverses facettes d’une entité collective en proie aux limbes de l’absence. Alors survient Carole Bouquet, laconique, hiératique, ravissant objet du désir, suave et sévère comme l’Ange de la Mort, qui en liquidant le dernier d’entre eux met un point final à la sinistre mascarade. Son coup de feu a une tout autre portée que celle des massacres futiles qui le précèdent ; l’éternité incarnée regarde s’effacer les acteurs de ce drame anodin. Exeunt. Le reste est silence.

https://www.zupimages.net/up/23/14/6liu.jpg