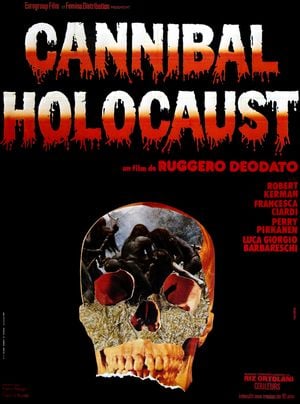

J’avais uniquement vu le « Cannibal Ferox » d’Umberto Lenzi à l’adolescence, film qui m’avait plu pour ses effets gores que je jugeais très réussi (J’ignore ce que j’en penserais en le revoyant.). Il était tant de rattraper mon ignorance en me confrontant à la pièce maîtresse du genre, la plus sulfureuse, la plus censurée, celle qui a nourrie tant de fantasmes au fil du temps…

Les principes narratifs de « Cannibal Holocaust » sont assez éclairants quant aux influences de son metteur en scène, Ruggero Deodato. La première influence évidente est le Mondo, que ce soit dans sa construction ou dans les fantasmes et polémiques que le film engendrera à sa sortie. Le caractère flou entre le réel et la fiction ont littéralement construit ce genre pseudo-documentaire, ajouté à cela un fort penchant pour l’angle racoleur. Très clairement, le film de Deodato entretient le lien avec le Mondo, à travers notamment le personnage de l’anthropologue Harold Moore, montant une équipe d’aventuriers afin de retrouver la trace de quatre journalistes disparue en pleine jungle amazonienne. Un personnage narrateur, devenant par la même, une voix off d’un pseudo-documentaire ethnologique. Jacopetti et Prosperi ne sont – à coup sûr – pas étrangers dans la manière dont Deodato a pensé son film. Une différence de taille étant que les réalisateurs de « Mondo Kane » et du sulfureux « Africa addio » ont toujours – jusqu’à la fin de leur vie – assuré montré l’expression de la vérité. D’une certaine manière, « Cannibal Holocaust » est un Mondo avec des personnages officiellement fictionnels (et des vrais animaux réellement tués). Il est aussi – d’une certaine manière - le mondo tel qu’il deviendra, par la force de son concept : des faux documentaires, mêlant vérité et mensonge, préoccupé davantage par l’image choc, le sexe et la violence, les commentaires cyniques sur les questions raciales, jusqu’à l’humour noir volontaire, à l’instar de « l’Amérique nue et violente » d’un Sergio Martino. Si Jacopetti imposera les codes du genre Mondo, ses successeurs feront, contrairement à lui, peu étalage d’une prétention au réalisme, du moins, de ce qu’une image possiblement vraie indique en tant que propos, descriptif et/ou décontextualisé, flanqué d’une voix off, l’image n’est qu’une illusion dont le propos peut autant différer suivant la nature du contexte et du narrateur. « Cannibal Holocaust » assume le Mondo dans ces outrances graphiques, ces prétentions ethnologiques, ces scènes de violence réelle (les meurtres d’animaux), en imitant le faux-documentaire par la fiction établie. C’est pour cette raison que je reste convaincu que les animaux tués pour les besoins du film sont une volonté de Deodato lui-même. La volonté de pousser la réalité dans la fiction.

Au sujet des prétentions ethnologiques du long-métrage, la théorie officielle du film, celle communément acceptée (parce que communément acceptable) est une mise en accusation de l’homme « civilisé et moderne », la scène de viol collectif de l’indigène, ainsi que le comportement global des journalistes, sont un préalable et une justification à l’anthropophagie dont ils seront les malheureuses victimes. Or, le cannibalisme supposé des tribus réellement existantes cités dans le film (Yanomami et Shamataris) est pour le moins fort exagéré, ce dernier se place dans un unique contexte de cérémonie post-mortem ou est carrément inexistant. Deodato parlera aussi d’un message écologique face à la déforestation croissante. Non seulement cette thématique est totalement invisible dans le film, mais au vu du comportement anthropophage des indigènes, le film pourrait davantage résonner comme une justification à la destruction de leur habitat. En réalité, la prétention faussement politique, anticolonialiste et écologiste de « Cannibal Holocaust » se confronte à son racolage outrancier, ses ambitions Mondesque d’attirer les amateurs de sensations fortes et d’images chocs.

L’autre principe narratif fait de « Cannibal Holocaust » un film avant-gardiste. Durant la deuxième partie, les bandes-vidéo filmées par les quatre journalistes précédemment récupérés par l’anthropologue et son équipe, seront visionnées. L’ancêtre du found footage nous ouvre les bras, nous assistons donc à la sinistre épopée de ces vilains et grossiers chasseurs de scoop. Le procédé est intéressant en soi, mais Deodato échoue à maintenir le tout crédible, cause de son insatiable envie de montrer des images gores... Un des journalistes terrifiés, caméra au poing, continuera - malgré tout - de capter le mieux possible, un de ses amis se faire castrer par la tribu indigène.

Dans « Cannibal Holocaust », Deodato semble ruiner ses ambitions – réelles ou supposées/artistiques ou politiques – par une irrésistible soif d’offrir au spectateur le spectacle graphique d’un repas anthropophage et vengeur.