Dans un registre dont il maîtrise à peu près tous les rouages, que l’on pourrait définir comme cinéma total, le Fellini des Balkans, réussit un incroyable tour de force en rendant jubilatoire le plus gros bordel jamais vu sur un écran, avec toujours ce souci de ne jamais obnubiler la profondeur et l’humanité de ce décorum humain avec un incroyable défilé de gueules cassées dignes des grands films de Sergio Leone.

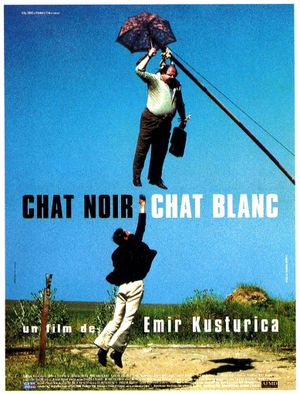

Dix ans après son chef d’œuvre, Le Temps des Gitans, et après être passé par la case US et avoir obtenu la reconnaissance de la critique, quelques palmes et médailles méritoires, Kusturica nous revient avec un western déjanté dont les élévations stylistiques confèrent une sorte d’aura naturelle d’un lyrisme absolu, une sorte d’aboutissement d’un style unique qui a mine de rien mis un sacré coup de balai dans la morosité d’un cinéma mondial déclinant, la fin des années 90, qui pour le coup aura commencé à valider le fait « spectacle avant tout » comme une sorte d’évidence désespérante qui aura finit par nous mener là où nous sommes, une sorte de no man’s land à obsolescence programmée sans âme.

L’exubérance des personnages, qui pourrait passer pour un argument bidon chez de mauvais cinéaste, est ici utilisée avec une telle maitrise, que l’on intègre aisément ces extravagances comme une sorte d’évidence. Il y a dix idées par plan, c’est totalement jubilatoire et tout cela sous couvert d’une énergie absolue qui fait exploser les quatre coins de la toile tout en l’anoblissant d’une peinture fabuleuse au vitriol de la communauté qui explose pour mieux se retrouver.

Les poursuites et autres délires visuelles sublimés par une vitalité confinant au suprême, malgré ce que l’ont pourrait considérer comme des excès de zèle chez d’autres, sont mixés façon burlesque Chaplinien saupoudrés de délires visuelles cartoonesques façon Tex Avery. C’est absolument jouissif et jamais redondant.

Tout ce décorum carburant à l’absurde et au désordre jubilatoire le plus total est toujours tenu par cette idée que le chaos auquel échappent, au final, les personnages, même quand ils reviennent d’outre-tombe, comme les deux patriarches à gueules de piranhas, est une sorte de passage obligé saupoudré d’un lyrisme Fellinien jubilatoire dans lequel la communauté finit toujours par se ressouder dans une sorte de finalité Fordienne de toute beauté, quelque chose de l'ordre de l'universalité. Du grand et beau cinéma total.