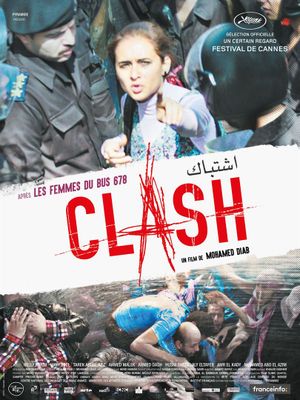

Dans la cellule d’un camion de police, un groupe de prisonniers tourne en rond, en file indienne. Accablés par la même chaleur, ils oublient leurs différences politiques, religieuses, leur âge et leur sexe ; ils suent tous à grosses gouttes et, enfermés nous aussi, nous souffrons avec eux. Cette scène pourrait résumer tout le film de Mohamed Diab, Clash. En se replaçant en 2013, dans une Egypte dévastée par la guerre civile entre laïcs pro-armée et Frères musulmans, le réalisateur tente de dépasser les antagonismes pour livrer une vision optimiste de l’humanité, qui passe par la souffrance commune.

Le principal intérêt du film est de présenter un microcosme de l’Egypte en crise : des Frères musulmans et des laïcs, des musulmans et un chrétien, des hommes et des femmes, jeunes et âgés, civils et policier, du reporter américain au djihadiste philosophe. Pourtant, ils surmontent leurs oppositions et se protègent, se soignent, s’organisent… Et la caméra mouvante, qui ne sort jamais du camion, place le spectateur au centre de cette mini-société. Néanmoins, cette volonté de rapprocher le spectateur du quotidien des personnages est sapé par leur nombre : le réalisateur a à peine le temps d’esquisser la caricature d’une personnalité avant de passer à une autre. On pourrait objecter que leur expérience éphémère, interminable, ne permet pas la particularisation des individus et que c’est leur humanité commune qui est mise en avant avec cette scène de file indienne, mais bientôt on se rend compte que, plus que les personnages, c’est le film qui tourne en rond.

Le filme tourne en rond car il se base sur un nombre limité de choix de mise en scène forts : un huis clos intégral avec une caméra fébrile, la volonté de laisser aussi peu d’espace vide dans le cadre que possible avec des amorces nombreuses et imposantes, quelques rares plans sur le ciel, seul moyen de délivrance mais par lequel viendra aussi leur fin, le motif du morpion (énième moyen d’illustrer le rapprochement des personnages et un début de romance, inachevés) et celui de la montre-caméra. Cette dernière permet une mise en abyme du travail du réalisateur de documentaire et de la caméra, instrument politique de dénonciation de la guerre et d’éloge de la solidarité. Au peu de subtilité de ces choix de mise en scène se rajoute un rythme de cardiogramme : le film oscille entre moments de violence et de calme, sans que jamais la pression ne retombe, si bien que, paradoxalement, alors même que le spectateur est saturé d’action et d’émotion, le film apparaît extraordinairement plat.

Finalement, on se rend compte que l’évolution morale est aussi simpliste et qu’elle répète continuellement le même schéma (conflit, résolution, reprise du conflit) à la fois entre les deux camps (Frères musulmans et laïcs) et dans chacun des camps : entre Frères, entre policiers, entre meilleurs amis (un conflit qui paraît d’autant plus grossier et artificiel qu’il est répétitif). Après une vingtaine de minutes, c’est-à-dire après la scène de file indienne, le film n’apporte plus d’élément véritablement nouveau et sombre dans la répétition ; il perd tout caractère subtil et ne surprend plus. En tentant d’éviter le manichéisme, Mohamed Diab tombe dans le piège inverse : dans ce camion où tout le monde est à la fois gentil et méchant, dans un relativisme moral extrême, il finit par ne plus y avoir de morale du tout.

Au sortir du film, l’impression est peut-être plus mitigée : il est vrai que le film est prenant, le spectateur est véritablement plongé dans l’action, il n’y pas de place pour l’ennui, et on compatit avec les personnages. D’un autre côté Mohamed Diab ne nous laisse pas le temps de réfléchir sur ce qui se passe, on ne peut pas souffler et ce sont ces dernières impressions qui perdurent et croissent après la fin du film, en même temps que se développe une réflexion négative et qu’apparaissent les défauts. Les quelques scènes intéressantes (le premier plan qui présente une cellule vide pendant une bonne minute et cette séquence de la file indienne), les personnages qui peuvent sembler attachants, ne parviennent pas à effacer une suite ratée et souffrent a posteriori de la comparaison avec le reste du film. Comme le journaliste américain, Mohamed Diab échoue à faire de sa caméra un instrument de témoignage et de questionnement, non pas à cause des armes, mais à cause d’une forme trop lourde qui tue toute réflexion. On lui préférera des œuvres comme Ten d’Abbas Kiarostami pour la réflexion sociopolitique ou Eau argentée, d’Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan, œuvre montée à partir de clips tournés par des Syriens en pleine guerre.