Dans l'étrange ballet qu'est la scène d'ouverture de «The Conversation», Francis Coppola présente Harry Caul dans son quotidien, noyé dans la masse, anonyme sur cette place de San Francisco qui grouille de monde. Il est là, au beau milieu de ces gens, contemplant le curieux manège, il reste à distance, si proche mais pourtant si lointain.

On ne doit pas le cramer.

À l'image de ce mime qui, un court instant, le suivra à la trace, Harry est une ombre qui doit se fondre dans celle de ceux qu'il surveille.

Il est payé pour ça, c'est son métier. Chef d'orchestre, il est dans son élément, en bon professionnel, sa maîtrise ne laisse rien au hasard.

Et lorsqu'il rentre chez lui, qu'il tourne les clés dans les multiples verrous qui empêchent qu'on viole son intimité, il laisse tout derrière lui et retrouve son infinie solitude.

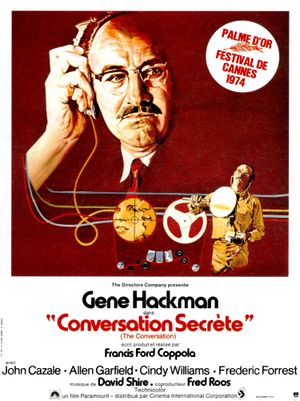

J'en place une, ici, avant d'oublier, pour Gene Hackman qui est absolument prodigieux en développant sans doute, si on n'est pas assez con(ne) pour oublier son rôle de flic hard-boiled dans l'excellent «French Connection» de William «Statue-de-cire» Friedkin -si si, tu peux me croire, je l'ai vu récemment et j'ai cru que j'étais au Musée Grévin, le mec est tellement jaune qu'il pourrait jouer dans Les Simpsons-, sa composition la plus saisissante.

Harry Caul et son piano mental, donc, ce score pour cordes frappées de David Shire (beau-frère du Francis car marié à l'époque à sa sœur, Talia qu'était, quand même, la greluche de Rocky Balboa, tu sais quand Stallone a la gueule toute enflée d'avoir été caressée de trop près par Appolo Creed, et qu'il se déchire la tronche à susurrer «Adrienne !!!», bah c'est elle qu'il appelle. La moche, là, voilà...) comme un serpent, pernicieux de mimétisme et qui semble s'enrouler aux tourments du voyeur à moustaches, véritable révélateur de ce qui se cache sous l'eau, endormi derrière ces façades de pacotille, sous ce sang froid où les cloisons factices sont autant de murailles pour se protéger d'un monde qui commence, peu à peu, avec ses immeubles éventrés, dégueulant leurs entrailles, à lui ressembler à mesure qu'il avance sur son chemin de croix.

Comme si le monde savait qu' Harry était en démolition et qu'il voulait l'accompagner.

Sa seule fenêtre, il l'ouvre en soufflant dans son saxophone et il s'envole loin de sa vie de faussaire, même s'il reste posé sur sa chaise. Ses pieds bougent, pour marquer le rythme, mais ils n'avancent pas et le laissent enfermé dans son appartement-bunker.

L'homme perd pied au moment même de sa vie où il semblait enfin disposé à assumer ses actes. Au calme des rituels immuables succède cette tempête finale où son monde intérieur explosera en un fatras dévastateur paranoïaque qui laissera son appartement dans le même état que le sien, une coquille vide, concassée, plaie douloureuse vouée à continuer à errer dans les limbes, au son doucereux d'un saxo qui hurle.

Splendide variation mélancolique sur l'Amérique et sa morale qui vacille, vérolée, au bord des lendemains qui déchantent, «The Conversation» subjugue par son montage miraculeux, ses nappes qui se succèdent, révélant un puzzle grandeur nature et son assemblage hasardeux de faits et de fantasmes.

Le malaise est palpable, inévitable. Harry Caul est un Croisé des temps modernes, son imperméable est son armure. Catholique-voyeur, il ne fait que son métier.

Il faut que le sol s'ouvre sous ses pieds pour qu'il expie enfin ses fautes, qu'il force la Miséricorde, croyant bien faire et parvenir enfin à terrasser ses démons, et constate qu'il n'est que cet enfant penaud d'avoir trop forcé sur la mauvaise pièce du puzzle pour qu'elle rentre à la mauvaise place.

Celle qu'il lui avait choisie.