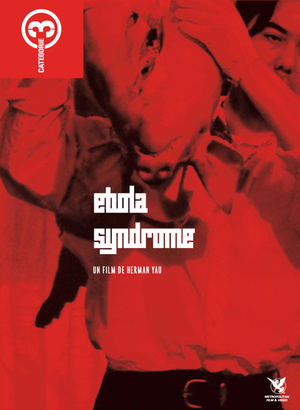

Pour bien faire, il faudrait que je raconte par le détail le scénario de Ebola syndrome. Depuis la séquence introductive où Anthony Wong éructe, grimace, viole une femme, se fait tabasser et tue trois personnes sous les yeux d'une gamine, le tout en à peine cinq minutes. Jusqu'à la scène finale où la Police tente de maîtriser ce fou furieux dans les rues bondées de Hong Kong. Il faudrait raconter chaque scène. Montrer comment Herman Yau les filme joliment, comment il cadre un viol, un coït, une branlette. Expliquer comment son expérience de directeur de la photographie lui permet de rendre cinématographique un meurtre. C'est uniquement par le détail qu'il faudrait parler et critiquer Ebola syndrome. Mais cette évocation ne rendrait rien de ce que l'on ressent devant le film.

D'une certaine manière, le spectateur est peu à peu fasciné par l'esprit malsain que dissémine le film. On se demande jusqu'où ils vont aller. C'est cette fascination mêlée de dégoût qui fait la force de Ebola syndrome, nous renvoyant non pas à une peur enfantine du quotidien (comme se faire arracher les dents dans Old boy ou se perdre dans une forêt obscure), mais à la question première de notre conception du Mal et du Bien. Le film ne résout pas ce dilemme mais souligne, jusqu'à la nausée, que notre fascination pour le Mal et plus grande que notre propension au Bien.