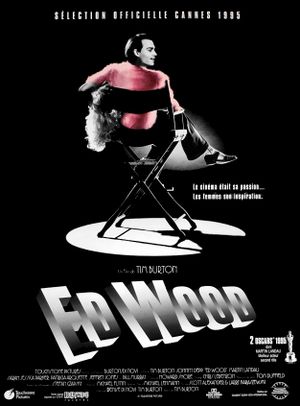

Dans les années cinquante, il tournait en quelques jours des films fauchés qui lui ont valu le label infamant de "plus mauvais réalisateur de tous les temps". Il aimait les femmes mais, à la première occasion, portait perruque blonde, jupe droite et talons aiguilles. "Pour se calmer", disait-il. Il ne dissimulait pas sa passion pour les pulls angora, les histoires à dormir debout et Béla Lugosi, son idole. Si ce type-là n’avait pas existé, Tim Burton aurait pu l’inventer, lui dont le territoire imaginaire regorge d’asociaux, de parias et de déclassés souffrant de ne pouvoir faire accepter leur différence. De Pee Wee à Beetlejuice, d’Edward à Jack, tous ces gentils fêlés promènent leurs silhouettes étranges d’éternels adolescents dans un univers d’adultes, forcément cruel, forcément injuste. Ed Wood est leur frère. Dans la réalité, il plaidait en faveur du droit à l’existence des travestis et assumait son inclination pour l’érotisme déviant : c’était une personnalité explosivement chargée que l’Amérique d’Eisenhower et McCarthy ne pouvait accepter en son sein vertueux. Éliminant le gênant, le grivois, le sordide, Burton en fait un lunaire hurluberlu, une sorte de Monsieur Smith qui goes to Hollywood. Il se balade dans les studios Universal comme un môme dans un jardin merveilleux. Lorsqu’un copain archiviste lui montre des images de guerre, de poulpes gigantesques ou de bisons furieux, il affirme, les yeux écarquillés, qu’il pourrait réaliser un long-métrage à partir de ces seuls extraits. Ed Wood est ainsi : enthousiaste, exalté, certain de ses facultés, sûr de son talent. Innocent à l’optimisme indéfectible, il refuse obstinément de se laisser affecter par les revers de fortune, les coups du sort et l’incompréhension d’un monde hostile. Dans la phrase neutre d'une critique assassine, il puise la force de croire encore en sa vocation d'artiste. Et quand un producteur le traîne dans la boue au téléphone, son sourire ne se démonte pas et il réplique avec aplomb : "Mon prochain film sera meilleur."

https://www.zupimages.net/up/20/42/caua.jpg

Ed Wood est donc l’histoire d’un fou de cinéma, racontée par un fou de cinéma, pour les fous de cinéma. Une histoire qui laisse transparaître l’affection infinie de Burton pour ce tenace exclu du système hollywoodien, ce saint laïc de la sous-culture, ce croisé de la série Z qui se dépatouillait d’expédients et que Johnny Depp, tout de fraîcheur, de charme et d’emballements étonnés, sait rendre des plus attachants. Pas de sarcasmes ni de dérision superfétatoire, encore moins de cynisme et d’ironie vacharde dans cette fausse biographie enjouée, atypique, qui célèbre la désarmante candeur et les illusionnées ambitions de ce galérien du septième art. Organisé autour d'un groupe en constitution, le film défend la permanence de l'idée de famille au sein du cinéma. Le héros rassemble en effet autour de lui une équipe éclectique qu’il dope de sa conviction inaltérable, de sa naïveté tonique, de sa persévérance conquérante : une vedette déchue, alcoolique et morphinomane, un mage d’opérette aux prédictions continûment farfelues, un extravagant transsexuel "pré-opérationnel", un chiropracteur prestement transformé en doublure du prince des vampires, une actrice néophyte dont le régime exclut tout liquide, un redoutable catcheur suédois devenu improbable comédien, un chef-opérateur daltonien et, last but not least, son épouse Dolores Fuller, qui injecte un peu de normalité à cette bande pittoresque. Vient s’y ajouter un peu plus tard Vampira, mini-célébrité qui s’était fait la tête du fameux personnage de Charles Adams, présentait sur une chaîne de télé locale de vieux films d’horreur qu’elle commentait sardoniquement à renfort de remarques à double sens, et incarnait alors une des premières manifestations de cet esprit camp qui allait faire la gloire tardive d’Ed Wood. L’œuvre dépeint avec tendresse cette faune bizarre attirée par le miroir aux alouettes de l’usine à rêves, qui survit à travers un cinéma de bouts de ficelle bricolé à l’ombre des décors en carton-pâte. Trouvant le point d’équilibre idéal entre le centre de la sociabilité et les bordures de l’idiosyncrasie, Burton cultive les contraires afin, comme un défi, d’élargir le contenu du mot "humanité".

Six années (1953-1959), trois films (Glen or Glenda, Bride of the Monster, Plan 9 from Outer Space) et autant de difficultés. Le cinéaste n'élude rien, endosse toutes les "trouvailles" de son sujet et en relate avec honnêteté les tournages pitoyables et inspirés. De ce point de vue, il prend le contre-pied du premier flash-back des Ensorcelés de Minnelli, lorsque Jonathan Shields choisissait de créer un climat fantastique par le non-dit, l'obscurité, la litote et la suggestion. À l’inverse, Ed Wood accumule les effets superflus, les prises calamiteuses, les comédiens grimés, les peaux de bête râpées. Il se présente comme une chronique mitée, un biopic ébréché par les trous desquels s'engouffrent la naïveté radieuse, les idées ringardes, les erreurs techniques, les faux raccords, les intuitions surréalistes, la perplexité ou les éclats de rire désabusés des executives. Voici l'univers de ce doux énergumène qui filme monstres, revenants, actrices déshabillées et soucoupes volantes en les conduisant toutes et tous au fiasco assuré. Le cadet reprend même à son compte les références de son aîné en les métamorphosant, en les moulant dans son propre style. Le générique, sans cesse relancé par les emblèmes woodiens, de Criswell psalmodiant avec solennité depuis sa tombe aux stèles funéraires où sont inscrits les noms des acteurs, des maquettes grossièrement miniaturisées à la foudre déchirant une nuit de pluie battante, fonctionne ainsi comme une initiation, une clé d'emblée fournie au spectateur. Servi par les clairs-obscurs d’une photographie somptueuse et très contrastée, Burton conserve l’identité de sa griffe visuelle, accrochée aux discrets et virtuoses mouvements de sa caméra, magnifiée par l'élégance dandy seyant à ses figures marginales qui exhalent la mélancolie, la décomposition et la ruine. Le récit s'emplit de béances, de vides, exhibe ses impossibles sutures comme autant de cicatrices non refermées, de coutures visibles sur la peau rapportée d'un film-Frankenstein.

https://www.zupimages.net/up/20/42/ulrd.jpg

Cœur battant de la fiction, la très belle relation d’amitié et d’estime entre Ed Wood et Béla Lugosi (auquel Martin Landau prête avec superbe sa carcasse éreintée) est d’autant plus touchante qu’elle se place sous le signe de la mort (ils se rencontrent dans un magasin de pompes funèbres où l’acteur essaie un cercueil à des fins domestiques) et réfléchit celle que Burton développa lui-même avec Vincent Price. Le jeune Wood repêche le vieil Hongrois dans le pavillon décati de Baldwin Hills où il végète oublié de tous, y compris des services sociaux. Difficile de ne pas percevoir derrière cet homme n'intéressant plus personne l'incarnation de l'amnésie américaine, le symbole d'une époque révolue, d'une conception archaïque du métier qui n’a plus cours dans les nouvelles règles du jeu imposées par les grands studios. C’est à cette approche "infra-artisanale" que le film rend hommage. Ed est le premier spectateur de ses propres films parce qu’il est emporté dans la projection d’un inconscient qui n’échappe jamais à son contrôle. Il contemple ses acteurs et créatures avec un amour incommensurable, récite silencieusement, en même temps qu’eux, les dialogues qu’il leur écrit. Il n’a aucun sens critique car pour lui la magie opère infailliblement dès qu’il prononce le sésame "Action !" sur un plateau. Lugosi subjugue ainsi un Wood béat d’admiration, qui lui jette des regards éblouis depuis son fauteuil de réalisateur avant d’oser lancer un timide "Coupez !" quand il est sûr que le miracle a bien eu lieu. Le colosse Tor Johnson manque de démolir le décor d’un coup d’épaule ? C’est le genre de problème qui adviendrait dans la réalité, répond Ed en roi du syllogisme. Plus loin, Béla doit plonger en pleine nuit dans une mare à demi gelée pour feindre de combattre une pieuvre en caoutchouc totalement inerte : aussi vaillant que défoncé, il se lance comme on va au turbin, parce qu’il faut y aller, parce que le spectacle doit continuer coûte que coûte. Il patauge dans l’eau, empoigne et agite les tentacules de la bête en poussant des cris rauques. Autant de scènes tantôt cocasses et hilarantes, tantôt graves et sensibles. Le cinéma, bon ou mauvais, se fabrique : telle est la tautologie que le film défend avec panache et sincérité.

Aux yeux de Tim Burton, l’œuvre d’Ed Wood échappe aux critères qualitatifs habituels pour atteindre à une sorte de poésie involontaire : cette approche rimbaldienne est la plus généreuse et probablement la seule défendable pour une entreprise comme la sienne. Les ouvrages de ce créateur maudit sont des rêves, suggère-t-il, parce qu’ils sont élaborés à partir d’images-germes, aussi arbitraires et obscures pour lui que celle de la rose devant laquelle Lugosi improvise soudain la séquence muette que regardera plus tard un Ed éploré. Et puisque le cinéma possède la faculté d’embellir un peu la réalité, le héros se voit offrir une rencontre fictive avec son modèle, Orson Welles, chez Musso & Franck, le Lipp de Los Angeles. La légende de Citizen Kane est là, son gros cigare aux lèvres. Lorsqu’Ed lui fait part de ses difficultés, il lui raconte à son tour les embûches auxquelles il est confronté sur le tournage de La Soif du Mal. L’un comme l’autre, marginalisés à Hollywood, constituent les deux faces complémentaires d’une même figure : celle de l’artiste rejeté dans sa solitude. Collision merveilleuse entre le zénith et le nadir du cinéma américain, à travers laquelle Burton souligne le lien consubstantiel qui unit tous les cinéastes, tâcherons ou génies, modestes ou ambitieux, inconnus ou célèbres. Lui faisant l’insigne honneur de le reconnaître comme l’un des siens, Welles encourage son excentrique confrère à se battre jusqu’au bout afin de rester fidèle à lui-même et d’imposer sa vision. Wood avait la sienne, grotesque et ridicule peut-être, mais il se dépensait pour elle avec une énergie et une persévérance héroïques. Burton récompense sa foi inébranlable par une fin de conte de fée : une première triomphale de Plan 9. Autant qu’un hymne à l’intégrité et à la résistance des auteurs face aux archétypes et à la normalité des images, Ed Wood est une ode vibrante et enchantée, drôle et pathétique, poétique et émouvante, dédiée à l’humble grandeur de tous les rêveurs impénitents.

https://www.zupimages.net/up/20/42/niym.jpg