Le nom de David Ayer au générique me rend méfiant ces derniers temps : sans aller jusqu’à lui imputer l’entière responsabilité du naufrage Suicide Squad, ce dernier et le passable Bright confinent en ce sens à la circonspection, comme si sa « reconnaissance » internationale lui réussissait peu. La découverte de End of Watch est ainsi intéressante à plus d’un titre, son troisième long-métrage troquant une large couverture médiatique pour un bouche-à-oreille semble-t-il efficace, celui-ci s’attachant une petite réputation ma foi prometteuse.

À défaut d’être exempt de tout reproche, End of Watch nous donne finalement raison : Ayer accouche en ce sens d’une œuvre hybride dans le fond comme la forme, car tiraillée entre une signature « typique » et des ficelles plus convenues, si ce n’est archétypales. Le pitch de base, simple comme bonjour, est toutefois fort efficient, le film collant aux basques d’un duo de policiers dans les bas-fonds d’un Los Angeles proprement étouffant : sur le papier à mi-chemin du docu-choc, cru et sans détour, et de la tranche de vie donnant au divertissement des allures réalistes accrues, le récit s’avère donc savamment immersif.

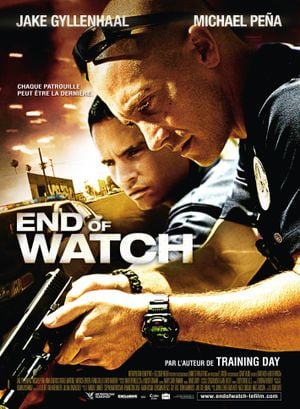

Il faut dire que la double tête d’affiche y est pour beaucoup, le désormais bankable Jake Gyllenhaal s’imposant sans forcer tandis que ce trublion de Michael Peña étonne dans un registre moins familier : une paire attachante et très efficace dans ce que construit le long-métrage donc, quand bien même leurs rôles arboreraient une unidimensionnalité des plus marquées. Nous touchons alors du doigt ce qui fait le succès mais aussi les limites de End of Watch, sa générosité patente s’avérant indissociable de maladresses criantes : le peu de relief apporté à l’ambivalence des officiers Zavala/Taylor abonde en ce sens, mais certains traits de la mise en scène d’Ayer sont encore plus parlants.

Au cœur de sa démarche, la caméra embarquée de Brian est prédominante tant elle s’inscrit dans un souci de réalisme sans ficelles, toute la rugosité de son quotidien s’imposant aux spectateurs via une immersion abrupte : aussi, le film perd de sa teneur intimiste à mesure qu’il ne multiplie les points de vue secondaires, au risque même de carrément saborder sa cohérence matérielle (coller un objectif entre les mains d’un gangster ne tient pas debout)... au diable les ressorts artificiels ! La chose est d’autant plus vrai que nous offrir les manigances d’un cartel remonté n’a guère l’effet escompté, End of Watch amenuisant drastiquement l’imprévisibilité de son sujet, le devenir tumultueux comme sordide de ses protagonistes se voulant dès lors téléphoné à l’excès.

Ce même dénouement est pourtant des plus paradoxales, les faiblesses évidentes d’une trame parfois excessive (comme en témoignent les « hauts faits » de nos deux lurons, allant jusqu’à braver un incendie) n’étant pas de taille face au ton juste d’une oraison funèbre déchirante. Un tomber de rideau en phase avec le caractère inéluctable d’une réalité cruelle mais logique, quand bien même la logique d’une telle conclusion tiendrait de l’équilibre fragile entre raccourcis abusifs (belle poisse de Taylor et Zavala au bout du compte), binarité ambiante (idéalisation de ces derniers, là où les méchants sont très méchants) et empreinte formelle sans véritable panache.

Coupable de quelques errements dommageables, End of Watch demeure une bonne surprise en sa qualité de thriller, envers et contre tout, remuant : et si la plume d’Ayer s’en tient dans les grandes largueurs à du brut sans réelle nuance (il ne fait d'ailleurs qu'effleurer l'absurdité d'un système bureaucratique sacrificiel), force est de constater que la sincérité (supposée) du tout jure en bien avec ses dernières productions. Un succès, contextuel certainement, mais un succès quand même donc.