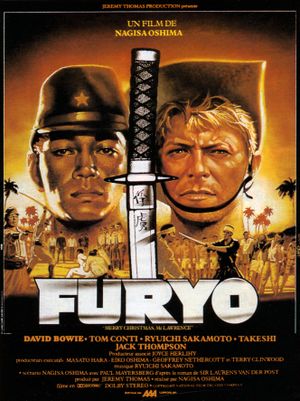

Pourquoi s'attarder sur Furyo ? Evidemment, la mort de David Bowie a précipité chez moi le visionnage de ce film de Nagisa Oshima, auteur emblématique de la Nouvelle Vague japonaise, qui a ensuite, et dans une certaine mesure, exporté son cinéma à l'étranger (Furyo donc mais aussi Max, mon amour avec Charlotte Rampling). Du monsieur, il ne m'avait été, jusque là, donné de voir que l'étonnant et déroutant Empire des Sens, à deux reprises même.

Et ce qui surprend immédiatement dans Furyo, c'est que ni l'éloignement géographique, ni les acteurs étrangers, ni le contexte historique dans lequel le film s'inscrit, n'empêche Oshima de travailler peu ou prou les mêmes thèmes. Furyo est une autre variation sur Eros et Thanatos, ou comment les sentiments passionnels les plus forts trouvent leur plénitude dans une pulsion de mort certaine.

Comme dans l'Empire des Sens, Oshima souligne la rigueur, l'implacabilité des grandes institutions japonaises ancestrales : les soldats impériaux y sont soumis à un code d'honneur similaire à celui des samouraïs d'antan, jurent fidélité et soumission à la cause de l'Empereur, que l'on tend encore à l'époque (et ce, jusqu'à la reddition de 1945 et le discours radiophonique de Hirohito) à considérer comme un dieu personnifié. Ils pratiquent également le seppuku, suicide rituel réparant le déshonneur des fautes graves ou des désobéissances caractérisées. Tout ce folklore traditionnel est d'ailleurs toujours filmé de manière symétrique, en plan large, de la procession devant le supérieur hiérarchique aux tribunaux militaires japonais. Mais il n'intéresse Oshima que pour signifier un contraste, un écartèlement entre les valeurs nippones et les instincts passionnels, primaires des hommes. Dès que les sentiments interviennent, les perspectives tendent à changer, les effets de style (gros plans, ralentis) se font plus fréquents.

On reconnaît là, et de manière symptomatique, les grands axes de la Nouvelle vague japonaise, dans cette captation, toujours cruelle, toujours tragique, du décalage entre tradition et modernité, entre déterminismes sociaux et libre arbitre. C'était aussi le cas dans la romance fataliste de Kiju Yoshida, la Source thermale d'Akitsu, par exemple, où la place sociétale de chacun empêchait à l'amour et au bonheur de s'épanouir. Pour autant, il me semble qu'il faut réfuter à ce Furyo l'étiquette un peu galvaudée de "subversif". Et c'est aussi ce qui fait sa puissance : il n'y a pas de vitriol dans le portrait de Oshima qui ne porte pas le moindre jugement sur ce qu'il filme.

En témoigne une galerie de personnages complexes, parfois travaillés par de douloureux dilemmes moraux (celui de Bowie, et celui de Ryuchi Sakamoto qui offre d'ailleurs au film une bande-son atmosphérique et exceptionnelle). On peut toutefois regretter une certaine paresse dans la manière de mettre en scène ces névroses internes et je pense aux flashbacks, un peu ratés et très dispensables, autour du personnage de David Bowie, globalement moins attachant que ceux de Sakamoto et de Tom Conti (le génial Mr Lawrence du titre original).

L'approche anti-manichéenne du sujet fait ici la différence. Et la très belle amitié entre Takeshi Kitano et Conti qui est mise en scène en toile de fond en est la preuve : celle-ci cherche à s'accorder tout le film avec les exigences de la guerre, et du traitement des prisonniers. Et elle offre au film son ultime séquence, très émouvante.