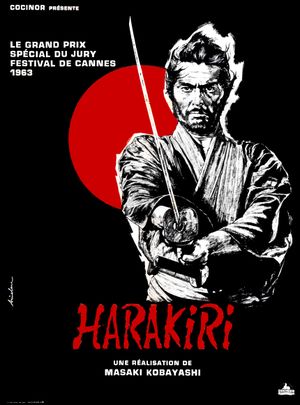

Si Akira Kurosawa constitue la règle, l’évidence des meilleurs films de samouraïs ou plus généralement japonais, résumer le cinéma nippon à son seul nom serait réducteur : certes, son statut d’emblème fait de l’ombre à ses contemporains et successeurs, mais il ne les éclipse pas pour autant. Dans les tops associés de SensCritique, un certain Seppuku (Harakiri) se glisse d’ailleurs à la seconde place… entre deux longs-métrages du susnommé.

Pour le profane que je suis, le statut intouchable des Sept Samouraïs valait déjà un léger haussement de sourcil : il s’étiole à présent, le chef d’œuvre de Masaki Kobayashi occupant les mêmes plates-bandes du Chanbara avec bien plus de grâce, puissance et saveur. Il serait toutefois malvenu de pousser plus loin le parallèle préférentiel, au risque de se méprendre : à ce titre, tous deux outrepassent avec la même intelligence le carcan du film de sabre en développant un sous-texte philosophico-social central, entérinant leur réputation à travers le temps. Et nous ne pouvons que nous féliciter que le cinéma japonais soit si généreux en la matière.

Focalisons-nous donc sur le seul Seppuku, porté par le rônin Hanshirô Tsugumo, conteur « improvisé » à l’aube de son suicide cérémoniel : s’adressant à ses hôtes, les honorables et inflexibles Li, celui-ci va peu à peu lever le voile sur ses origines et intentions, au point de chambouler dans son entièreté ce que nous pensions acquis. D’une densité folle, ce récit dans le récit n’aura en effet de cesse de rebattre les cartes, invalidant nos premiers sentiments et accroissant la puissance et nuance de cette « leçon » à nulle autre pareille.

En effet, la position d’autorité des Li va rapidement s’effriter, leur légitimité initiale se muant en cruauté aveugle à l’aune des paroles de Hanshirô : le spectateur n’y échappe pas, le scénario de Shinobu Hashimoto (d’après le roman Ibun rônin-ki de Yasuhiko Takiguchi) se jouant des archétypes et du code des Samouraïs pour mieux mettre à nu les hommes qui s’en prévalent. Ne tombant d’ailleurs pas dans le piège de l’héroïsme, Seppuku soulignant fort bien les erreurs de son protagoniste à travers sa propre auto-critique, et sans céder aux sirènes du martyr, le film brasse les genres avec une maestria rare.

Du drame humain misérabiliste (évoquant le futur Barberousse) à la satire juste, en passant par la vendetta orchestrée avec la manière, Seppuku possède bien plus d’une corde à son arc, sans faux pas d’aucune sorte. Oscillant entre le bouleversant, le révoltant et le fascinant, il compose par voie de fait une expérience de cinéma captivante à souhait, capable d’horrifier comme de dérider : preuve en est d’un Hanshirô se fendant de « Oh oh oh » annonciateurs d’une mise mise en scène délectable, le long-métrage est une démonstration en termes d’écriture, pourtant sans artifices grandiloquents ni menues ficelles.

D’un naturel modeste en termes de narration, quand bien même celle-ci briserait sa linéarité au moyen d’indispensables flash-backs, l’impact de Seppuku est à l’image de la mise en scène de Masaki Kobayashi : peut-être moins inventive ou dynamique que celle d’un Kurosawa, ses mouvements de caméra maîtrisés, parcimonieux et orchestraux lient à la perfection des plans magnifiquement composés, puisant aussi bien dans la beauté de décors « authentiques » que des jeux de lumières exquis. Et puis, comme bien souvent avec le cinéma nippon, le jeu théâtral d’un casting marquant l’esprit comme la rétine concrétise ses incroyables prétentions : dans le sillage d’un Tatsuya Nakadai charismatique à souhait, nous frisons l’hypnotique.

Et puis, difficile de rester insensible à son tour de force final, suspendu aux paradoxe contredisant le discours des Li : si les dernières confidences de Hanshirô font la part belle aux duels martiaux, notamment en ce qui concerne le devenir de Omodaka (Tetsurō Tamba, quelle présence), Seppuku use avec fort intelligence d’un hors-champ intermittent et ingénieux, faisant ainsi écho à la honte d’un trio déshonoré se cachant. Sauvant à grand-peine la façade du clan, les actions de l’intendant évoquent enfin l’adage selon lequel l’Histoire est écrite par les vainqueurs, mais surtout le discours empreint d’ironie du film : l’absurdité d’un code dont se prévalent des hommes non moins absurdes, spirale d’une violence destructrice parjurant un idéal supposément noble.

Vraiment, quelle leçon.