A l’image de l’inspiration des formes qu’ont pu susciter chacun de ces genres envers l’autre, les films de Samouraï, comme le Western, entretiennent l’idée d’un même rapport cinématographique à ses pays spécifiques : celui de la mythologie.

De l’évolution d’une imagerie romancée comme valeur civilisationnelle jusqu’aux réinterprétations crépusculaires, le Western a suivi une évolution logique dans le rapport de l’Amérique à son propre passé. Avec le Samouraï, le genre s’est tout de suite construit de façon bien plus ambiguë.

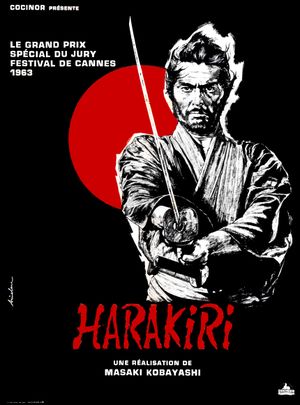

« Harakiri » se définit d'entrée par une maîtrise formelle de son découpage au service de son arc narratif. Via le recours aux flashbacks comme procédés cinématographiques, Kobayashi, bien plus que simple réalisateur d’une simple tragédie classique, développe avant tout les conditions humaines et sociales aboutissant à l’événement comme point de départ de son film. Le cinéaste nippon fait ainsi preuve d’une très grande maîtrise dans la mise en place de son intrigue; celle-ci se faisant ressentir non pas par l’appréhension des événements mais par l’origine de ses conditions dramatiques ; le spectateur étant alors renvoyé à sa propre entité devant le spectacle d’une dramaturgie dont il connait déjà la tragédie à venir.

Techniquement parlant, Kobayashi déploie un grand effort dans le cadrage de son récit. Sa grande stylisation pose les bases d’une lenteur et d’une dilatation de la temporalité permettant ainsi l’instauration d’une tension impalpable.

Si Kurosawa a magnifié le genre dans une évocation humaniste, Kobayashi de son côté avec « Harakiri » l’utilise comme peinture des structures sociales et de ses inégalités. Ainsi la spécificité japonaise du seppuku devenant une critique universelle d’une construction civilisationnelle : la critique d’une codification culturelle et civilisationnelle quand celle-ci perd son esprit par sa pratique mécanique.

Une critique des conditions sociales, de l'étatisme et de la misère d’une férocité implacable.