Lorsque l’on connaît un peu son parcours personnel, le cinéma de Paul Schrader peut être vu comme une composante problématique d’une vision personnelle induite par sa propre éducation et un prolongement d’un certain rejet, pesé et réfléchi de cette réalité. Eduqué dans un milieu religieux rigoureux, celui du calvinisme, allant jusqu’à lui interdire de voir des films, il a jalonné son cinéma de son propre vécu.

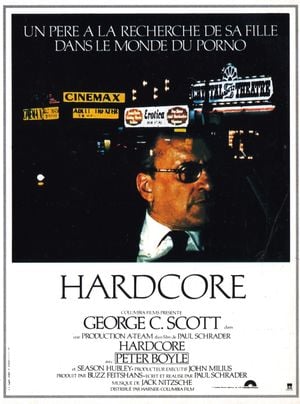

Hardcore, un titre que l’on peut appréhender sous ses deux aspects, celui du milieu dans lequel la fille d’un citoyen respectable calviniste convaincu admirablement interprété par George C. Scott, a atterri dans une sorte d’échappatoire désespérée, et cette vision rigoureuse et sans concession dans lequel baigne ce géniteur par le biais d’une religion enfermant les êtres dans des dogmes rétrogrades. Et c’est justement dans l’entre-deux que ce film prend tout son sens.

Dans un environnement morose, voir crade, des décors ternes et une photographie retranscrivant parfaitement l’ambiance dans laquelle baigne le film, la fin des années 70 et la vague dite du Nouvel Hollywood qui pose un regard réaliste et métaphysique sur les maux de la société américaine, Schrader propose une sorte de road-movie existentialiste narrant la quête d’un père partagé entre sa morale et son amour paternel.

Réalisateur respectable et assez respecté dans les milieux cinéphiliques, Schrader est en plus de cela, connu pour avoir rédigé entre autres (Yakuza de Pollack, Obsession de De Palma, etc…) le script de Taxi Driver, l’un des parangons de cette période transgressive du cinéma américain, son revers de la médaille… En cela les décors exposés dans Hardcore nous plonge directement dans cette ambiance de malaise permanent. Ce qu’il y a de très intéressant dans ce parcours qui commence comme la quête d’un pèlerin pour ramener le troupeau dans la bergerie et s’achève comme une remise en cause des fondements de sa pensée, c’est que le personnage principal rejoint un monde gris après quitté un quotidien ne l’étant pas moins. Il quitte son Michigan profondément ancré pour rejoindre une Californie sous-terraine des bouges miteux et des peep-show.

D’une réalisation n’obnubilant jamais l’essence même de ce qui fait le cinéma, c'est-à-dire une caméra sachant quelque fois s’éloigner de la linéarité de son script pour explorer son environnement : on montre la réalité des personnages et du monde qu’ils habitent et qui finit pas les habiter, en cela le détective privé interprété par l’excellent Peter Boyle est absolument significatif de l’aliénation que l’environnement peut engendrer sur les personnages, manger un peu de cette nourriture indigeste pour pouvoir s’en imprégner. Et il faudra que le père en ingurgite une bonne dose, dixit la scène où il découvre l’image de son enfant chérie jouant dans un film pornographique projetée sur un écran profane que l’étroitesse d’esprit de son dogme lui a interdit de contempler jusqu’alors et qui lui fait prendre conscience du gouffre entre les fantasmes immaculés religieux de la rigueur et la réalité passe par un gros travail d’introspection. Le cinéma devenant ainsi l’objet de déclenchement de ce déchirement intime qui lui fera prendre une nouvelle voie, celle d’une rédemption salvatrice portée par l’acceptation de la concession au préconçu dogmatique.

En admirateur du cinéma de John Ford de la réunification du peuple par la prise de conscience de ses réalités qu’il fût, Schrader nous fait son The Searchers en milieu urbain. Le personnage de George C. Scott s’apparente par bien des aspects à celui du John Wayne du film de Ford. Massif et sûr de lui, arrivant avec ses idées préconçues et ses certitudes, c’est par un travail de confrontation avec la réalité et donc en l’occurrence sur lui-même qu’il fera son chemin du retour.

Le twist final, a pu apparaître problématique pour une partie de la critique :

au final la fille tombe dans les bras du père après l’avoir accablé de ses propres responsabilités.

Ce faux happy-end sera passé par la reconnaissance de sa propre culpabilité et en quelques sortes la remise en cause, par amour filial, de ses fondamentaux. D’autres y verront une sorte d’obsession du cinéaste à vouloir s’enfermer dans cette lutte permanente interne. Chacun à sa façon avec ses propres croyances, ses propres obsessions et sa vérité intime. Le film nous interroge indéfiniment, et c’est ce qui fait sa force indéniablement.