Difficile, aujourd’hui, de parler d’Hong Sang-soo sans évoquer l’épuration à laquelle le réalisateur a d’apparence réduit son cinéma. Encore récemment, on lui prêtait volontiers l’héritage d’Éric Rohmer ou Yasujirō Ozu. On aimait ses récits incisifs et ludiques dont les enjeux pataugeaient ouvertement dans des notions chères à l’écriture cinématographique, qu’il s’agisse des points de vue des personnages, ou la variabilité des rapports au temps. Depuis peu, il devient de plus en plus difficile à suivre : les films s’enchainent rapidement (deux chaque année), ne se ressemblent pas tout en restant similaires, et présentent tous des structures narratives si limpides que toutes choses peut y devenir événement. Aussi se révèle depuis quelques années une exploration de l’impureté de l’image numérique, notamment au travers d’une image en basse qualité (« Introduction », 2018)), des surexpositions (« La Romancière, le film et le heureux hasard » (2022)) ou un étalonnage déstabilisant (« Juste sous vos yeux » (2022)). Bref, plus HSS vieillit, et plus il se radicalise dans la réalisation de films d’étudiants.

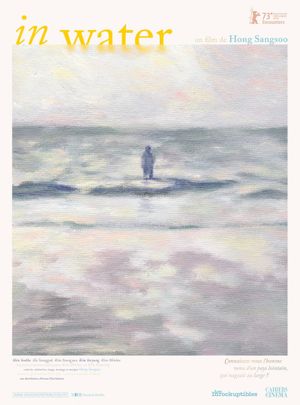

Sachant cela, le voir réaliser un film entièrement flou et le baptiser « in water » a tout d’un accomplissement. On n’y voit plus grand-chose, est c’est pourtant là un film nu, un quasi document préparatoire où l’on suit les balbutiements d’un tournage sans envers du décor, comme un documentaire. Sont tout juste ébauchés quelques fils narratifs, sont tout juste dépeints les rapports que les trois personnages (le réalisateur, le chef d’op et l’actrice) ont entre eux. Du cinéma rachitique, réduit à l’os, mais c’était sans compter la moelle. Ce qu’HSS enlève à l’épaisseur de l’intrigue, il le remplace par une marginale disponibilité, se glissant en douceur vers les frontières de l’abstraction. D’ailleurs, on n’oserait à peine parler de contemplation, puisque le flou freine, justement, toute contemplation sereine de ces images. Il s’agirait plutôt d’une disponibilité particulière, de celle que l’on s’applique à nous même face à une toile de Nicolas de Staël, auquel l’atmosphère balnéaire et les formes indistinctes d’« in water » font irrémédiablement penser.

Devant « in water », on ne pense pas aux précédents films d’HSS, ni d’ailleurs à une œuvre cinématographique quelconque ; on pense plutôt à la peinture, à Staël, à l’impressionnisme. Refusant sa consistance narrative d’antan, HSS signifie, dialogue au travers des positionnements de ses personnages, comme par exemple dans une séquence située à peu près au milieu : face à la mer, le chef opérateur et l’actrice parlent entre eux, allant jusqu’à simuler des kick de taekwondo. À leur droite, le réalisateur est assis, pensif, regardant l’horizon marin. Justement : les têtes du chef opérateur et de l’actrice sont au-dessus de la ligne d’horizon, le réalisateur lui est en dessous, comme s’il accédait à un autre monde sans surface ni lieu, profond et libre de tout désintérêt.

Le trait est d’une modestie inégalée — telle qu’on n’ose mettre une majuscule au titre : du flou partout pour la trajectoire d’un cinéaste solitaire. L’indistinction, le trouble, l’absence de tout parcours narratif, afin de sublimer chaque geste, chaque expression, chaque bruit de mastication, reflétant tous un possible chemin ou un monde intérieur, c’est selon. C’est une acmé de cinéma minimaliste : tout est dénué d’enjeux, comme un absolu dépouillement reflété par ce dernier plan où soudainement la démarche d’HSS prend tout son sens, le réalisateur berçant d’une musique lo-fi cette image d’un homme s’immergeant dans la mer : on croirait presque le voir entrer dans une bulle contenant un éventail chargé d’émotions. Cristallin « in water » n’obéit à rien de connu, est essentiellement dérisoire par sa simplicité, par son anodine réinvention de l’image, pour la singularité de son caractère éphémère. Tout en surface.