On le sait, la cuisine asiatique est depuis toujours fascinée par une donnée que les gastronomes occidentaux repoussent de toutes leurs forces : la fadeur. Là bas, on aime parfois jouer avec l'absence de goût comme pour mieux faire ressortir une texture, et rester disponible à tous les possibles, sans que le curseur ne soit affolé par une explosion de salé, de poivré, de sucré. Bon.

Mais au cinéma ? La fadeur est-elle une carte à jouer, les résultats sont-ils les mêmes ? Grâce à l'expérience de Desplechin, j'aurais tendance désormais à répondre non. Au pays du spectacle, l'anti-spectaculaire est finalement plutôt contre-productif. Et quand je parle d'une expérience, vraiment j'ai l'impression que la démarche de Desplechin est réfléchie, et n'a rien d'un ratage. Comme s'il avait voulu enlever tous les attirails hollywoodiens d'une part, et personnels de l'autre, pour être bien sûr d'arriver à un électro-encéphalogramme le plus plat possible : exit les oignons qui font pleurer (façon Spielberg), le piment freudien qui fait tousser (façon Hitchcock), la guimauve des bons sentiments (façon Eastwood), le sel du montage haché (façon La Sentinelle), le miel des répliques spirituelles (façon Comment je me suis disputé), l'acidité des personnages border-line (façon Esther Kahn).

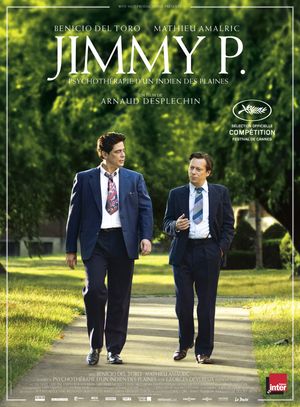

Alors à l'arrivé, que reste-t-il ? A mon goût rien du tout : du marron, des gens qui parlent bas de choses très banales, et l'impression de regarder couler pendant deux heure un robinet d'eau tiède. Ça n'a rien d'insupportable (il ne goutte pas, le débit est constant), mais franchement regarder de l'eau qui coule quand personne n'a soif, ni envie de prendre un bain, c'est diablement inutile.