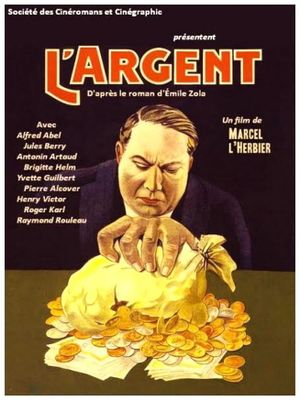

L’argent, Marcel L’Herbier 1928

Un monument dont les acteurs sont autant les multiples caméras que les financiers et les courtiers qui gesticulent et menacent sans cesse sous la coupole de l’opéra. Des caméras qui cernent ou repoussent dès les premiers plans les corps rendus fous par l’argent, par des travellings avant fulgurants suivis parfois par un travelling arrière tout aussi rapide, comme si des masses s’opposaient dans un ballet mécanique rendu possible par les multiples caméras tendues par un génial chef d’orchestre. Un monde d’automates, le monde de l’argent.

Une multitude d’effets, des plans parfois très courts et un montage hyper-rapide donnent vie à cette immense mécanique de l’argent.

L’argent est le moteur de toute force, de tout déplacement, comme le montre, après un gros plan sur l’hélice de l’avion de Hamelin, la brusque plongée de la caméra à l’intérieur de la coupole de la Bourse, plongée tournoyante vers la corbeille où les agents de change semblent réduits à des éléments : le tournoiement de la caméra en chute (attachée à un câble) reprend le mouvement de l’hélice, emportant avec elle la coupole tout entière, aspirant l’espace et le rejetant en arrière, comme le fait à de nombreuses reprises une caméra avide de travellings courts et frénétiques. Hélice caméra, qui reproduit la puissance de l’Argent, caméra-hélice qui semble elle-même produire les mouvements de l’Argent, être l’Argent lui-même dans sa folie mécanique. Le film en devient parfois inquiétant, comme est inquiétante la voracité de Saccard qui, lorsqu’il pose sa main sur le dos de Line Hamelin, ou simplement la regarde, semble plus que jamais possédé par un démon, le démon de la possession. Et tandis que la caméra s’attarde dans les immenses palais art déco où glissent le dos des femmes, Paris et ses foules semblent prises de frénésie. Mais Eros lui-même est devenu l’Argent, la ville est déjà dévorée en son centre par l’immense coupole, et ce sont des enseignes lumineuses et des publicités que l’on découvre de nuit, au dehors (une publicité pour Grand Marnier apparaît sous les yeux de Line, encore innocente et perdue, criblée de dettes). La ville est envahie par la vitesse. L’avant-garde est envahie par l’argent. Une mécanique inexorable envahit tout et emporte toute image.

A de nombreuses reprises apparaissent des cartes ou des mappemondes dépliées sur les murs, c’est même par une porte dissimulée dans une immense carte murale du monde que la caméra s’engouffre dans un salon où apparaît pour la première fois Gunderman, roi du pétrole et roi du monde, banquier ennemi de Saccard, prince des manœuvres financières. Tous sont répugnants, tous semblent possédés, hommes et femmes. La machinerie cinématographique n’en épargne aucun. Elle les avale autant qu’elle les repousse, elle les cisaille ou les diffracte dans des espaces géométriques, lignes et formes architecturales qui retiennent tout (sauf dans la Bourse, où dominent tourbillons, spirales et hélice) et emprisonnent même Gundermann, Saccard ou la baronne Sandorf (Brigitte Helm).

Au centre du palais, au-dessus d’un balcon, un immense entonnoir, une spirale noire et blanche sur laquelle se fixe à plusieurs reprises une des caméras de L’Herbier, grand cornet acoustique par lequel proviennent les nouvelles du monde (et celles de l’équipée aérienne de Hamelin, dont dépendent la hausse ou la chute des actions de la Banque Universelle de Saccard) : signe que le parlant n’est pas loin, ou que le cinéma est déjà sonore (il y a d’ailleurs tout un paroxysme de la communication dans le film) mais qu’il ne parle pas encore. Signe que le cinema ne s’entend pas encore (le classicisme au cinéma, c’est le cinéma qui croit s’entendre).

Enfin, il ne faut pas oublier les étincelantes chorégraphies de la fête donnée à la fin par Saccard : géniale préfiguration, avec ses surimpressions d’orgues et de danseuses, des ballets géométriques de Busby Berkeley.