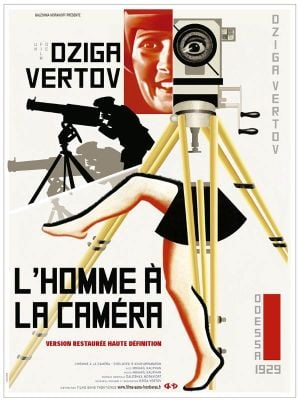

Dziga Vertov pose dans ce film un paradigme qui va perdurer jusqu’à aujourd’hui dans la sphère des cinéphiles : il donne LA définition du bon film. Mais, à mon avis, Vertov donne surtout SA définition du bon film. Et son adulation par les cinéphiles modernes permet d’expliquer, d’après moi, la barrière culturelle entre les « vrais cinéphiles / consommateurs d’art » et les « amateurs de cinéma / consommateurs de divertissement ». Cette barrière crée, je pense, un rapport conflictuel entre ces deux catégories de spectateurs, qui s’exprime par un mépris bilatéral. D’où le fait que j’ai du mal à apprécier ce film.

Ce que Dziga Vertov montre dans ce film c’est qu’un bon film repose sur ce qui fait de lui un art visuel. Ainsi, l’essence du film dépendrait avant tout de son visuel, de son montage et de la capacité de l’artiste à nous transmettre son regard sur le monde ou de nous inciter à formuler, par nous-même, un nouveau regard sur le monde et sur les choses. Sur ces points il n’a pas tort et son film coche toutes ces cases, ce qui pourrait lui donner le statut de chef-d’œuvre. A ce titre j’aime beaucoup la scène où l’on voit la monteuse récupérer une série de pellicules qui donne une micro-vidéo en gros plan sur le visage d’un enfant, fasciné par un spectacle qu’il voit. L’image immortalise et extrait la beauté, d’un évènement quotidien et invisible, le sourire d’un enfant. Et ça c’est beau.

Cependant cette définition du bon cinéma est trop restrictive. Si le spectateur recherche avant tout un art visuel capable de l’impressionner par sa beauté ou la force de ses plans et capable de s’adresser directement à sa conscience, ses sensations ou encore son inconscient (comme le fut la tentative des surréalistes du XXe) alors il n’a qu’à contempler des photographies ou des peintures. A part le montage, la photographie dispose déjà de tout ce que Vertov associe à l’essence du cinéma. La seule différence c’est qu’en photographie on est libre dans notre contemplation de l’œuvre, car celle-ci est fixe. On est donc plus à même d’apprécier l’image et le visuel dans une photographie que dans le cinéma qui, lui, fait défiler des plans avant même qu’ils ne se soient inscrits dans nos mémoires et en telle quantité que nous stoppons au bout d’un moment toute tentative de réception de l’œuvre par la raison ou par les sensations.

Je pense que ce qui manque à Vertov pour définir l’essence du cinéma c’est l’histoire. L’histoire et le scénario, c’est ce qui permet de faire le pont entre la littérature et la photographie et c’est ça l’essence du cinéma. Certains « vrais cinéphiles / consommateurs d’art » ont parfois tendance à mettre le scénario au second plan et les « amateurs de cinéma / consommateurs de divertissement » ont tendance à le mettre au premier plan. D’où le conflit. La critique des amateurs de cinéma/divertissement qu’on a souvent tendance à entendre vis-à-vis du festival de Cannes c’est que les films sont « lents et ennuyeux ». Cela n’est souvent pas le cas, mais il faut dire que parfois le réalisateur a tendance à s’enfoncer dans la technique à tel point qu’il oublie de capter le spectateur. Bref, sans passer par quatre chemins, un film sans scénario c’est ennuyant et le cinéma n’a pas à l’être.

En clair, lorsque Dziga Vertov écrit « ce film ne comporte pas d’histoire, pas de scénario » il fait, à mon sens, un oxymore. Je pense qu’il faut réhabiliter la puissance du scénario dans le cinéma. Et pour commencer il ne faut pas surévaluer un film comme L’Homme à la caméra qui s’autoproclame sans scénario. Mais plutôt le voir comme un beau film, maculé d’une erreur qui a le mérite de nous servir de leçon pour la suite.