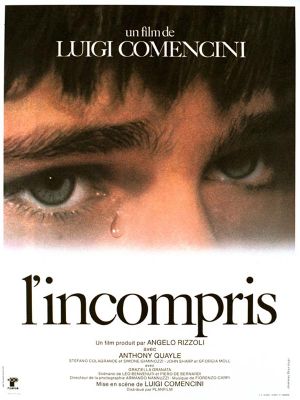

Une accusation pour commencer : Luigi Comencini est un sadique, un tortionnaire, peut-être un agent à la solde des fabricants de mouchoirs et de Kleenex. Il parviendrait à liquéfier le plus sec de tous les spectateurs. A posteriori, le titre de ce déchirant crève-cœur revêt un double sens particulier : qu’il ait été à ce point incompris, qu'il ait essuyé un retentissant échec critique, non seulement au Festival de Cannes où il fut présenté mais en Italie même (où le public lui réserva en revanche un grand succès), tient probablement au fait qu’il appartienne au genre du mélodrame, longtemps méprisé par l'intelligentsia. On sait que les films continuent le plus souvent à être jugés soit sur leurs intentions ou leurs scénarios, soit sur certains signes extérieurs de richesse stylistique, mais que les réalisateurs préoccupés de rythme, d'oppositions dramatiques, de structure de récit à l'intérieur d'un cadre classique, ont toujours eu beaucoup plus de mal à s'imposer. Réduire le mélo à son argument, c'est en manquer le sens puisque ses éléments orchestrent les hauts et les bas émotionnels de l'histoire. Les moyens formels, à savoir le registre inférieur de ponctuation (montage parallèle, répétition visuelle, accompagnement musical), servent à intensifier la ligne mélodique du registre supérieur (les thèmes, l'intrigue). Cette élaboration est essentielle dans L’Incompris. Rien n’est gratuitement décoratif ni virtuose dans la mise en scène ouatée de Comencini, qui aime pourtant rompre temporairement la ligne du discours sans nuire pour autant à la construction logique de la composition. On retrouve là une préoccupation du musicien baroque dont l'ère de plus grand épanouissement coïncide précisément avec la naissance du mélodrame théâtral (Diderot) et la consécration sociale de l'opéra (Mozart). Préoccupation notamment de relier l'ornement à la rigueur, de livrer à l'imagination un canevas seul sous les espèces de la base chiffrée, bref de donner une importance à l'accident, à la variation, au rapport du sensible et de la règle. Ici par exemple, le dialogue entre l'enfant et le souvenir de sa mère s'opère dans le plus pur style concertant par une opposition-fusion entre le soliste, le jeune Andrea, et la masse symphonique que représentent le décor hanté par la défunte, les longs mouvements d'appareil le long d'une rivière, les couloirs sombres d'une maison déserte ou les fenêtres dont les rideaux se gonflent au vent, orchestrant une dramatisation du conflit à la faveur de moyens purement cinématographiques. Que l'on songe aussi au travelling introductif qui suit une voiture noire occupant le cadre gauche de l'écran avant que la caméra s'approche peu à peu du visage de Lord Duncombe et de ses yeux embués de larmes, ou bien encore aux très beaux effets "caravagesques" que demande Comencini à son chef-opérateur pour éclairer puis plonger dans l'ombre la chambre du protagoniste, tandis que la figure paternelle se découpe dans l'entrebâillement et vient culpabiliser son fils. Le contraste chromatique, l'expressivité visuelle viennent cette fois donner sa signification à une scène cruciale.

https://zupimages.net/up/19/40/hr6a.jpg

L’histoire noue un drame du deuil qui, quoi qu’on veuille, dispose entièrement de nos faiblesses. À l’encontre des jérémiades redoutées, Comencini traite une Majesté des Mouches dans les jardins aristocratiques d’un diplomate anglais, autour de deux bambins délicieux et trompeurs. Il fait l’étude, extrêmement poignante car jamais sentimentaliste, de deux attitudes de l’enfance devant la mort et les adultes, dans un monde bien clos, une demeure trop grande et trop vide. Andrea, onze ans, cherche à refouler le chagrin généré par la perte de sa mère et à rompre cet isolement dans lequel l’enferment son âge, son caractère et le manque de disponibilité de son père. Il bute contre ce que les grandes personnes appellent l'incommunicabilité : chacun dans sa sphère, dialogues de sourds, incapacité à sortir de soi non pour aller vers l'autre, ce qui est un geste concerté, mais pour être avec lui de façon spontanée, ce qui est bien plus difficile à réussir. L'impossible quête du "moi" de l'âge adulte exprime ici l’inadaptation définitive de l'enfant aux conditions de cette maturité qui lui est imposée trop tôt et trop brutalement. L’Incompris possède la beauté des grands romans d’apprentissage, ceux de Dickens ou d’Henry James. Il restitue dans son manque le plus sourd, ses attentes les plus éperdues, le besoin d’amour et l’appel de reconnaissance d’un garçon en détresse, cherchant dans le regard et les gestes de son géniteur les marques de sa tendresse. Il fait l’analyse merveilleusement subtile d’une lente et capricieuse dégradation : Andrea, qui a su dominer la solitude où le plonge l’absence de sa mère, ne supporte pas l’autre solitude, créée par l’attitude son père. On pleure à ce film, on ne peut pas faire autrement. On pleure de voir si justement exprimés les états successifs d’une période fragile, ses jeux, sa vision des autres, ses blessures non formulées. On pleure face aux malentendus dont peut être victime un préadolescent, face à l’incompréhension dont peut faire preuve un père profondément aimant mais incapable de percevoir le désarroi de son fils. Rarement le manque d’affection d’un personnage pour un autre — ou plus exactement son apparence — aura été si douloureusement ressenti par le spectateur.

https://zupimages.net/up/19/40/nqv6.jpg

Le moteur psychologique et dramatique de l’œuvre reste essentiellement l'amour de l'enfance, soit le respect de l'autre, de sa personnalité, de sa liberté, de son regard sur le monde. C'est-à-dire donner avant de demander, et en ne prenant pas plus que l'on ne vous offre spontanément. Grâce à quoi l'enfant n'est pas seulement l'interlocuteur valable, égal, qu'il est dans si peu d'autres films, mais sans doute s'y montre-t-il supérieur à l'adulte dans la mesure où il n'a pas encore perdu ses qualités naturelles et instinctives au profit de vertus dites sociales. Son manque d'expérience, sa vulnérabilité le rendent plus pathétique face à l'adversité. Le cinéaste introduit aussi ce qu'il appelle la "méchanceté naturelle" de Milo, le cadet malin et charmant aux regards d'almée, qui sait que son frère sera puni à sa place s’il commet assez astucieusement ses sottises d’enfant gâté. Même menteur, même (mauvais) joueur au point d'en être involontairement destructeur et de causer indirectement la mort de son frère, il est tout cela par un réflexe de préservation, par la nécessité de se protéger contre un univers de grandes personnes plus violent et aveugle que le sien. Bien sûr, entre l'autodéfense et l'égoïsme, la barrière est bien mince, d'autant qu'elle n'est souvent qu'un garde-fou contre la solitude. Car l'enfance, c'est aussi l'âge du sentiment d'abandon, donc d'injustice, que l'adulte traîne toute sa vie durant, comme un état de panique désespérée et morbide dont il ne guérit guère. L’enfance de Milo, c’est l’égoïsme capricieux, l’enfance d’Andrea, c’est la conscience de la souffrance humaine. Et il ressort de cette variation amère autour de la parabole du fils prodigue que le plus aimé de deux sera toujours le plus ouvertement malheureux.

De façon révélatrice, le générique d’ouverture se déroule sur une série de tableaux de George Morland (évocations de vies pastorales, de travaux domestiques, de scènes familiales), qui illustra un art de la chaumière (Cottage Art) typique de la seconde partie du XVIIIème siècle, et qui unit un paysage idéal avec des détails réalistes. Ce type de peinture pittoresque confère, aux accents d'une musique mozartienne, sinon le ton du film (beaucoup plus grave), du moins la teneur de sa sensibilité : un romantisme bien tempéré, un classicisme parcouru d'un admirable frémissement émotif. L'Incompris est ainsi bâti sur une série de variations plastiques et temporelles parmi lesquelles se détache un contrepoint rythmique qui lui sert de leitmotiv. Les montées d'euphorie se brisent souvent sur leurs dénégations, dans une logique propre au mélodrame, avec ses passages brusques d'un extrême à l'autre : Andrea, heureux de cette marque d'estime, se voit confier par son père le secret de la mort de sa mère, puis est abusivement réprimandé pour l'avoir révélé à Milo ; il lui offre un cadeau et ne reçoit en retour qu'indifférence et reproches ("Le plus beau cadeau que tu pourras me faire, c'est d'être plus sage") ; il prépare fiévreusement son voyage pour Rome avec son père pour finalement découvrir qu'il est parti sans lui. Et jamais cette construction d'effets émotionnels ne verse dans la démonstration ou le décorticage de caractères. Contrairement à Milo, encore trop petit, Andrea a conscience qu’il n’est plus le centre du monde, sent lui échapper l’insouciance d’hier et le menacer le monde fascinant et révoltant des adultes. En introduisant dans l’univers mental de cet être désemparé, Comencini révèle la manière dont les parents s’y prennent, à leur corps défendant et bien malgré eux, pour tuer leurs enfants.

https://zupimages.net/up/19/40/hc8w.jpg

On sait à quel point le mélodrame permet de fuir toute implication sociale et politique. Comencini évite remarquablement ce danger en choisissant pour cadre le milieu de la haute bourgeoisie (la famille du consul de Grande-Bretagne à Florence) libérée de tout problème matériel. D'autres cinéastes auraient peut-être fait revenir la disparue dans les enjolivements du souvenir. Pour lui, c'est une absence irrémédiable : rien ne renaît de ce qui a péri. L’emprise de la mère se fait toutefois sentir de façon oppressante, non sous la forme d'une faute ou d'une chute originelle, mais par sa présence dans le décor et l'imagination du jeune personnage. D'où l'importance des objets porteurs d'une charge affective : le portrait d'Adélaïde, le message laissé dans l'armoire à pharmacie, le fauteuil vide de la salle à manger, la tombe couverte de bleuets, et surtout le secret derrière la porte, ici une bande magnétique, seul lien vivant avec le passé que Lord Duncombe écoute seul et qu’Andrea effacera par erreur. Ce n'est pas seulement le passé qui est contenu dans le présent, mais le présent qui est inclus dans le passé, Adélaïde récitant les vers de T.S. Eliot, The Song of J. Alfred Prufrock, à l'intention du père, mais que le fils dirige vers lui-même. La mère est identifiée au soleil et au sentiment. Morte, elle sera liée à l'eau (la promenade en barque sur la rivière où l'on parle d'elle), comme le seront les moments d'angoisse (l’orage pendant qu'Andrea découvre l’enregistrement). Elle incarne l'Italie qu'est venu chercher à Florence John Duncombe, homme pratique, sérieux et travailleur. Lorsqu'Andrea l’évoque à Milo, c'est naturellement à travers une villa merveilleuse, une pelouse toute verte, un lac, une écurie pleine de chevaux, la chasse à courre le dimanche. Adélaïde est liée au monde ludique de l'enfance : elle aimait que son fils sprinte à bicyclette, se balançait avec lui sur l'escarpolette. Et Andrea reprendra le jeu, sous une forme tragique, en se suspendant à une branche, test de son courage, preuve de sa virilité mais aussi, plus secrètement, tentation du suicide qui seul pourrait lui permettre de la rejoindre dans son waste land.

Il y a chez Comencini, dans sa prédilection pour l'enfance, son alliance subtile de sensibilité et de cruauté, quelque chose du Truffaut des 400 Coups, de L’Enfant Sauvage ou de L’Argent de Poche. Toujours son éthique généreuse trouve à s’épanouir dans une esthétique probe et directe, mariant la sûreté de l’écriture à la beauté des sites (la splendeur d’un printemps toscan, le camaïeu des toits et coupoles florentins), opposant la cruauté des situations à la pudeur feutrée de leur narration. Le père, qui recherchait la fantaisie chez sa femme, ne peut l'admettre dans son aîné, homme déjà selon lui, en qui il refuse de voir un enfant avec ses besoins et ses désirs, son identité particulière. Le dernier plan — Milo jouant pendant que son frère meurt — rejoint le début du film — Andrea chantant après le décès de sa mère. Mais cette fois Lord Duncombe accepte, comprend cette autonomie de l'univers enfantin. Le chagrin lui permet de faire coexister la raison et le sentiment, cette alliance qu'il avait désirée théoriquement mais que l'expérience lui fait vivre concrètement. Le film démasque les illusions à l'intérieur de la famille, alors même que celle-ci en vit. Ainsi lorsqu'il oppose à l'image moralisatrice d'enfants devant être sages, c'est-à-dire conformes aux normes, à l'idéologie du contexte dans lequel ils se trouvent plongés, les natures d'enfants libres, animés d'une soif de vivre turbulente et d'une curiosité rebelle. D'où ces moments de détente rieuse, de franche comédie, les facéties angoissées du petit Milo lors du déjeuner avec les Nigérians, la présence de personnages accessoires comme la nurse et surtout le désopilant oncle Willie, boute-en-train pourvu d'une ironie grinçante. C'est que l'enfance, moins encore que la vie, n'admet aucun clivage rigoureux, et que son approche revient à saisir tout à la fois l'excès et l'innocence, le sens de la relativité et celui du drame. Comme tous les secrets des grands créateurs, celui de Comencini est simple : il consiste à privilégier une dimension capitale de l'existence. Cela porte un très beau nom et beaucoup d'espoir, cela s'appelle le regard de l'enfance.

https://zupimages.net/up/19/40/c7l5.jpg