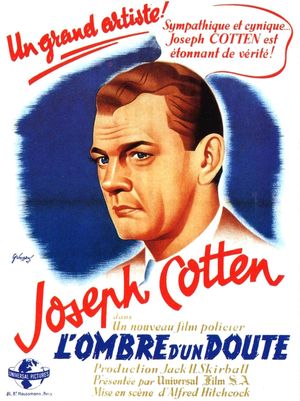

Au jeu (souvent risqué) qui consiste à opérer des rapprochements, chercher des analogies, éclairer les parallèles éventuels existant entre les grands cinéastes, l’analyse comparée des œuvres respectives d’Alfred Hitchcock et d’Orson Welles n’est pas la moins stimulante. Le pont d’or offert par David O. Selznick au premier, lors de son arrivée à Hollywood, est-il sans similitude avec le contrat signé, peu après, par la RKO avec le deuxième ? Avant de devenir le compositeur attitré de l’un, Bernard Herrmann ne s’était-il pas fait connaître par son association avec l’autre ? Devant la séquence d’ouverture de Rebecca, où une caméra sans pesanteur avance irrésistiblement à la rencontre d’une vieille demeure enveloppée de brumes, jusqu’à la fenêtre éclairée derrière laquelle s’éteint brusquement la lumière pour évoquer le passé, difficile de ne pas percevoir une probable influence du prologue de Citizen Kane, sorti l’année suivante. Tout comme il est tentant de deviner, dans les flammes qui à la fin du film dévorent les monogrammes de Rebecca, la préfiguration de celles qui, dans la fournaise de Xanadu, consumeront le secret de Rosebud. S’il faut évoquer le souvenir de Janet Leigh empruntant une petite route isolée pour gagner un lugubre motel désert, Welles devance de deux ans la déclinaison hitchcockienne. Mais avec son sixième film américain, c’est le réalisateur anglais qui décoche le premier coup : L’Ombre d’un Doute entretient en effet une proximité étroite avec Le Criminel, tourné par son confrère trois ans plus tard. Outre la présence dans le rôle principal de Joseph Cotten, promu acteur fétiche d’on sait qui, on est frappé par la contiguïté des intrigues et du décor. Dans les deux cas, une localité paisible et pittoresque de province, au cœur de laquelle se dissimule un monstre en fuite. Dans les deux cas, le mal offre un attrait de surface qui se désagrège quand, installé à la table familiale, il laisse déborder devant tous la haine qui l’habite. Il n’est pas jusqu’à la poursuite finale en haut du clocher du Criminel qui ne renvoie à tant d’autres apogées équivalentes chez Hitchcock.

https://www.zupimages.net/up/19/27/rfv5.jpg

Santa Rosa, charmante bourgade du Nord de la Californie. C’est dans ce cadre idyllique et rassurant que le sémillant Charlie Oakley, étrangleur de veuves fortunées recherché par la police du New Jersey, vient chercher refuge. Là vivent sa sœur, qui lui voue une admiration et un amour infinis, ainsi que sa nièce, qui porte le même prénom que lui et à laquelle le lie une affection fervente, mutuelle, mais dont la réciprocité n’est pas tout à fait symétrique. L’Amérique de carte postale (réduite à quelques plans larges où dominent les lignes de fuite et les zones désertiques) cède à l’Amérique profonde. La communauté suburbaine est présentée en un montage ironique : soleil, maisons alignées, préposée bienveillante à la circulation, postière un peu revêche. Le conflit qui se déroule en dehors n’est jamais explicite, suggéré seulement par des affiches sur les emprunts de guerre et la présence de conscrits dans certaines scènes de rue. Au sein de ce paradis de la répression, le père de la jeune Charlie et son voisin Herb écartent toute réflexion sur les violences qui font rage ailleurs, à l’échelle globale, en lisant des intrigues policières et en s’inventant toutes sortes de moyens astucieux pour s’entretuer. Orchestré avec un brio consommé, le thriller se double ainsi d’un remarquable essai psychologique et d’une étude particulièrement aigüe des mœurs sociales du récent pays d’élection d’Hitchcock. Avec ce jeu de cache-cache meurtrier à l’atmosphère envoûtante, où le destin se charge de faire justice et de sauver l’honneur de la famille, l’auteur ne se contente pas de distiller le délicieux poison d’une perversité tranquille. Il cultive surtout une ambigüité fondamentale des êtres et des choses, une discordance de l’image et de la profondeur, une incertitude immanente du paraître dont lui seront redevables maints héritiers — en premier lieu le David Lynch de Blue Velvet.

Une des manœuvres les plus diaboliques du Mal consiste à réaliser les désirs d’une personne au-delà même du seuil des espoirs permis, pour démontrer qu’il existe au plus profond de chacun, enfoui dans les ténèbres de l’inconscient et des souhaits inavouables. Car ce prince joufflu des histoires abominables, ce déterreur de cadavres exquis, ce grand artificier de l’ombre qu’est Hitchcock n’en finit pas de faire passer ses personnages par tous les états du désir. Trouver un équilibre entre la raison et la folie : tel est le défi de trapéziste qui condamne souvent ses créatures au vertige sensuel. La fonction spéciale du prénom commun aux deux Charlie suggère une telle parenté entre eux que le mot d'inceste est encore insuffisant pour la désigner. C'est un androgyne qui cherche à se reconstituer : non seulement le film évoque le transfert de culpabilité qui hante l’artiste depuis sa période anglaise mais il s'y produit une substitution, une inversion de potentiel, d’ordre peut-être sexuel. Au début, avant l’ingénieux jeu de mots télégraphie/télépathie, les deux protagonistes sont à égalité. Il "récupère" sur son lit après ce qui pourrait avoir été un coït et qui a été un assassinat, elle sur le sien songe à la manière d'embellir une existence bornée, et l’on sait ce qu'est la rêverie d'une jeune fille solitaire. Sa volonté de sauver sa mère de la répétition des tâches ménagères, son espoir de rédemption de la routine par un être extraordinaire disent son désir de rupture avec un ordre familial avant tout matriarcal dont l’emprise est plus enlisante que répressive. Mais à mesure que se dégrade l'image de l'oncle aimé, elle montre davantage de ressort, d’opiniâtreté, alors que lui se perd dans un trouble passif. Deux temps forts dans cette fracture : l'idée de faire protester l’héroïne, sans transition, contre la révélation du détective et celle, visuellement non moins fulgurante, de son arrêt dans l'escalier, quand elle comprend qu'après s'être démasqué, il va devoir la supprimer. Il suffit de la voir traverser les rues de la bourgade nocturne, toute cabrée, pour qu’elle brille comme un splendide éclat de chair aimantée. À la fin, lorsqu’elle lutte pour sa vie dans la portière ouverte d’un train en marche, la scène, toute en gros plans de mains crispées sur le chambranle et de jambes arc-boutées contre le plancher, devient un véritable accouplement, d’une brutalité inouïe. Violence qui n’explose évidemment que mieux par contraste avec le reste du film où, toujours impeccablement habillée, Charlie-nièce a l’éclat seyant d’une belle vierge ; les plis de son bas soudain tire-bouchonné suffisent en ce sens à creuser l’image d’un abîme.

https://www.zupimages.net/up/19/27/lnb8.jpg

Ce combat entre deux êtres complémentaires permet au conte de fées noir esquissé par le réalisateur dès Rebecca d’endosser sa vraie dimension. C'est en père Noël qu'arrive l’oncle chargé de cadeaux, dans une épaisse et métaphorique fumée noirâtre de locomotive : faux malade au-dessus de toute suspicion de la part des siens. C'est en démiurge inexpérimentée que la nièce essaie de le sauver, de préserver l'image parfaite et adorable qu'elle s'était construite de lui, voire d'une "vie éternelle" à ses côtés. L’égale perfection appliquée du jeu des deux interprètes, la subtilité de maquillage même qui leur confère une vague ressemblance, concourent à cette impossible fusion. Interrogé sur la conclusion postiche, où un curieux éloge de la "dictature" rooseveltienne semble relever de la plus simpliste sociologie, il est significatif qu’Hitchcock s'attache à l'idée que l’héroïne restera éprise de son oncle toute sa vie. Finalement sauvée de la mort, elle n'en est pas moins "retranchée" de la collectivité (tare majeure dans cette Amérique) : c'est du porche de l'Église qu'elle écoute l'éloge funèbre de l’homme dont elle est seule à détenir le secret. Un autre personnage semble frappé de perdition : cette étrange go-between qu'est la mère, une mère très à part dans le répertoire hitchcockien. Elle chemine au long du récit vers la nostalgie, par le détour du soupçon : le doute, c'est elle qui en détient l'ombre, lorsque la caméra la reprend s'enfonçant dans la voiture et murmurant off : "C'est étrange, d'abord l'escalier, et maintenant..." Elle a beau être si calme, si innocente en apparence, on se demande si Emma ne connaît pas, sans vouloir les admettre, les tourments de son frère. Son ultime phrase marque aussi l'une des dernières interventions du romantisme hitchcockien, brimé qu’il était dans Rebecca ou le sera dans Les Enchaînés, avant l'explosion de Vertigo.

Par une suprême perfidie à laquelle l’humour noir prend pleinement sa part, cette œuvre vénéneuse ne se résorbe pourtant jamais aux dimensions d'un cottage médiocre, d'une bibliothèque peu accueillante, d'une famille jacassante, d'une petite ville encombrée de permissionnaires. Car Hitchcock est l'intelligent tributaire d’un travail sophistiqué sur le bruitage, les cadrages serrés ou épinglés, les mouvements d'appareil signifiants qui contribuent tantôt, par tel plan expressionniste basculant autour du héros quand il regarde le jardin, à suggérer sa démence, tantôt à isoler le couple composé par la jouvencelle énamourée et l’ange déchu. Tirant sournoisement parti de la suavité affable de Joseph Cotten, jouant avec un instinct divinatoire de sa faiblesse secrète, le réalisateur s’appuie sur sa séduction pour en faire l’incarnation d’un mal absolu menaçant de corrompre tout ce qu’il touche. Jamais l’acteur ne retrouvera une telle occasion d’activer l’ambivalence latente de sa rassurante image, si ce n’est peut-être dans Les Amants du Capricorne. Quant à l’exquise Teresa Wright, sa personnalité radieuse, la fraîcheur enthousiaste de son tempérament et de ses jeux de physionomie, la versatilité d’un registre qu’elle module de la candeur à la détermination, de l’exaltation à l’angoisse, sans se départir d’une forme d’érotisme angélique, qu’on me permette cette assertion toute personnelle : elles nourrissent comme une émanation anticipée de ce que Naomi Watts tirera du rôle inoubliable de Betty dans Mulholland Drive. Tous deux concrétisent les intentions d’un artiste résolu à transcender, par la vie intense de ses personnages et le rapport organique du spectateur à l’histoire qui les réunit, ses pensées les plus théoriques. Date importante dans son parcours, L'Ombre d'un Doute constitue une sorte de butoir : pour développer les calculs de son inépuisable système, il devra rebrousser chemin et explorer d'autres pistes, d'autres combinatoires des téméraires désirs qu'évoque la gnose.

https://www.zupimages.net/up/19/27/gq0s.jpg