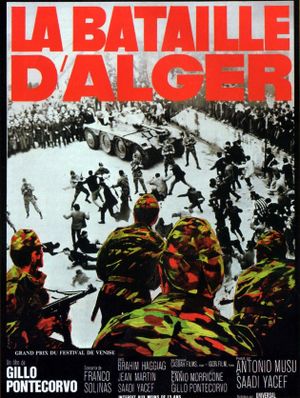

Censuré en France à sa sortie en 1966, retiré des écrans quelques années plus tard sous la pression de l’extrême-droite et des groupes d’anciens combattants, invisible à la télévision jusqu’en 2004, La Bataille d’Alger appartient à cette catégorie d'œuvres politiquement inflammables dont Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, lui-même privé d’exploitation hexagonale pendant dix-huit ans, constitue un autre jalon fameux. Peut-être n’est-il pas déplacé de considérer le cinéma qui évoque le conflit algérien comme un cinéma contre : contre les photos que les jeunes appelés rapportaient de leur séjour en Afrique du Nord et sur lesquelles ils posaient, heureux de vivre, insouciants de l’ennemi qui les guettait ; contre une vérité officielle qui préférait le terme d’"évènements" à celui de guerre ; contre un discours préfabriqué qui prétendait à l’objectivité. Objectif, le film de l’Italien Gillo Pontecorvo ne l’est certes pas. Il s’avère même éminemment subjectif, mais au sens de ce qui, dans une expérience spécifique de la chose, se débarrasse des idées reçues la concernant et préfère la relation à l’objet lui-même plutôt que de s’en tenir à l’avis de la majorité. En d’autres termes, il fait preuve de subjectivité à partir du moment où, loin de se satisfaire de l’appréciation commune (celle des Français et celle des Algériens), il ne choisit pas son camp d’emblée, prend assez de distance pour déjouer les apparences et ouvrir les yeux sur ce qui d’ordinaire reste caché. La séance de torture qui l’ouvre est révélatrice : à la narration balisée (les personnages manichéens, le cadre, le temps, le générique même), à l’image "prête à penser", le réalisateur oppose la brutalité du fait. Alors qu’il aurait pu densifier la souffrance, accentuer l’horreur au prix de quelques artifices, il observe les bourreaux et laisse la victime en appeler à notre jugement. Il refuse en quelque sorte les évidences car l’évidence est le vêtement dont s’affuble la vérité. Or La Bataille d’Alger ne cesse de souligner les dangers auxquels s’expose celui qui se fie à un morceau de tissu. Les soldats de guet ne se laissent-ils pas abuser par les robes occidentales que portent les jeunes poseuses de bombes ? Le prisonnier supplicié n’est-il pas obligé d’enfiler un treillis de l’armée française avant de gagner la demeure où sont réfugiés Ali la Pointe et ses compagnons ? La djellaba ne sert-elle pas de paravent à toutes sortes d’armes ? Quiconque s’arrête aux semblants ou s’en tient aux idées reçues ne voit ni ne comprend rien.

L’entreprise dans son entier se cale sur cet axiome. Pontecorvo prend le parti de ne jamais centrer l’intrigue sur aucun protagoniste-clé, de ne jamais symboliser en des personnes les diverses pulsions de ce qui fut l’éveil d’un peuple. La dimension chorale du récit, assise sur un déploiement progressif du fait divers bien éclairé, sert idéalement le thème traité. La rue, avec ses incidents quotidiens atteignant au drame puis à l’épopée, demeure le cadre privilégié d’une œuvre où quatre-vingt mille habitants jouent ensemble le destin de leur cité. Le script comporte cent trente-huit rôles mais Alger tout entière a participé aux prises de vues, parmi les plus mobilisantes qu’un cinéaste ait pu organiser. Pendant deux années, la capitale maghrébine a vibré de tous les souvenirs qu’elle ressuscitait devant les caméras de Pontecorvo. L’acte isolé déclenche l’Histoire. Ce sont en l’occurrence des attentats individuels qui voient des militants du F.L.N. tuer des policiers pour s’emparer de leur arsenal. Une détermination froide et implacable anime ces agissements parfois insensés dans leur audace : des adolescents retors simulent l’innocence avant d’abattre à la seconde propice des militaires méfiants, grâce à des pistolets qui surgissent à point nommé du dessous des voiles de femmes fantomatiques. Peu à peu, l’action s’étend à des attaques de commissariats tandis que la médina, choisie pour citadelle de l’insurrection, est nettoyée de ses drogués, de ses prostituées, de ses tauliers. La panique saisissant lentement les pieds-noirs provoque des réactions absurdes et cruelles : une scène terrible montre un vieil Arabe qui, devant les cris de ménagères sur leurs balcons, court et se fait lyncher comme terroriste. L’examen minutieux des témoignages pratiqué sur une multitude de faits similaires aboutit à une authenticité totale dans la mise en place des figurants, et les manifestations populaires, dans leur chaos apparent, sont dirigées comme de véritables bandes d’actualités — le film porte indéniablement l’héritage du néoréalisme. La spirale de la violence s’accélère. Des groupuscules français vindicatifs, embryons de l’O.A.S., font sauter une maison de la Casbah. Désormais les représailles du F.L.N. vont frapper des bars, des champs de courses, le hall bondé d’une agence d’Air France. L’idéologie qui les motive demeure atroce, injuste, meurtrière. Jamais le metteur en scène ne dissimule ni ne minore le caractère odieux de ces holocaustes. Le prix d’un soulèvement armé, organisé et réfléchi, est impensable. La fatalité, autre machinerie du récit, prend l’aspect d’un engrenage infernal.

Entrée en scène de la Grande Muette. La 10ème Division Parachutiste est dirigée par l’à peine fictif colonel Mathieu, en qui l’on reconnaît simultanément le général Massu et le colonel Bigeard. Jean Martin l’incarne dans le pur style Schoendoerffer. Noble et intelligent, hautain et aseptique, cet officier emploie stratégiquement la méthode dite des "interrogatoires poussés" pour éradiquer le réseau clandestin dont chaque membre en connaît en trois autres. Les capturés du F.L.N., de leur côté, ont ordre de tenir deux jours afin de couvrir les changements d’adresse des militants. Le problème devient mathématique d’une part, mécanique de l’autre. Si les paras affichent un certain respect pour les patriotes qu’ils torturent, c’est parce qu’ils œuvrent sans doute dans une parfaite bonne conscience, laissant les scrupules moraux au contingent moins aguerri et recherchant le culte de la virilité dans ces joutes de la résistance physique à la douleur. Un tel angle évite au reste l’écueil du primarisme revanchard et témoigne une fois de plus du désir de comprendre, d’analyser l’un des mystères les plus épouvantables de cette guerre, substituant à la tragédie des tranchées celle des baignoires, des chalumeaux et des électrodes. La géhenne elle-même est représentée par des passages mis en musique selon une volonté de distanciation, en contraste avec les beaux discours de Mathieu aux correspondants de presse soupçonneux qui le questionnent. Cette tactique semble payer. L’état-major du F.L.N. est démantelé et son chef ultime, Ali la Pointe, liquidé au désespoir de toute la Casbah. Yacef Saadi lui-même joue le rôle du haut partisan qu’il fut jadis (sa participation au film prouvant qu’il avait dépassé le stade de la rancune pour acquérir un détachement lucide). Mais alors qu’on attend la reddition massive d’Alger, celle-ci se réveille. En décembre 1960, une foule insolente, ivre de joie et d’indépendance, envahit les rues de la cité. Partout les drapeaux du mouvement de libération sont déployés. Les blindés et les CRS sont débordés : la ville dicte son rôle aux Djebels. La nation algérienne est née. Par leur ampleur, leur exaltation, ces dernières scènes réalisent la prise de conscience par les Algériens d’un moment crucial de leur histoire. Elles esquissent aussi les linéaments d’un cinéma identifié au peuple qui l’inspire et à la dramatisation de son propre martyre.

Quatre moutures successives du scénario ont orienté le travail de Pontecorvo et de son collaborateur en titre, Franco Solinas, du particulier au collectif, de l’anecdotique au général, de la chronique sentimentale vers le reportage fictionnalisé. Plutôt que d’affirmer une position de principe, la caméra explore toutes les possibilités, ne privilégie pas un point de vue mais suit tour à tour les paras et leurs adversaires, ne cherche pas l’axe le plus esthétisant mais celui qui offre l’image la plus juste des opérations. Ainsi Mathieu et le recruteur du F.L.N. sont persuadés de connaître parfaitement la logique du conflit, puisque l’un dessine le diagramme de l’organisation secrète tandis que l’autre présente devant Ali les raisons pour lesquelles il lui a demandé d’accomplir sa funeste tâche. Posés, déterminés, doués d’un esprit raisonnable, ils ont a priori une vision claire de leur engagement et de la façon d’arriver à leurs fins. Pourtant les deux hommes ont déjà fait le tri dans le réel, ils ont déjà séparé le monde en deux. Le cinéaste, à l’inverse, opère sans cesse par déplacement du regard. Il use de la voix off pour lire les communiqués, montre les jeunes soldats en train de draguer gentiment une jolie Algérienne, recourt à toutes les ressources du montage pour éclairer les fragments d’une réalité complexe qu’il cherche à circonscrire. Il ne restitue pas la forme achevée d’un épisode du conflit et n’en met pas au jour les rouages, comme si tout était visible ; il accumule au contraire des couches de vérité qu’il prélève, aussi souvent qu’il le peut, chez les uns et chez les autres, dans une individualité ou dans un groupe. On sait en effet que la logique est aussi un système : elle empêche parfois de voir le monde tel qu’il est et devient un moyen facile pour renvoyer dos à dos les belligérants. On sait par ailleurs, grâce aux travaux d’Antonio Damasio, que l’émotion est nécessaire à l’élaboration d’une éthique. Il faut donc, à côté des scènes à valeur presque documentaire, des séquences d’une grande intensité émotionnelle. Celles des attentats, par exemple. Plan d’une petite fille européenne dégustant une glace, qui sera bientôt fauchée au hasard. Fracas et éclats. Cri strident de la douleur. Fureur des recadrages après l’explosion. Levée des corps meurtris au milieu des décombres. La même musique d’Ennio Morricone nappe de sa beauté funèbre les images des femmes arabes tuées dans un plasticage et celle des civils déchiquetés par les bombes des indépendantistes. Ultime variation pour être au plus près de la folie de la guerre, de son trajet.

S’il est incapable de donner un sens à l’Histoire, du moins le cinéma en retranscrit-il le mouvement et l’énergie. Deux moments de La Bataille d’Alger illustrent ce propos. Le premier se situe au début, quand Ali la Pointe, emprisonné pour une peccadille de droit commun, assiste depuis sa cellule à l’exécution d’un nationaliste. À l’instant où la guillotine s’abat sur la tête du condamné, un zoom violent cadre le visage du jeune détenu. Un peu plus tard, un panoramique survole les toits de la ville au rythme des pleurs que les femmes versent sur leurs morts. Ici et là, le spectateur accompagne la déflagration, ressent cette onde qui happe tout sur son passage puis, plus lente et moins brisante, se propage sur Alger avant de gagner le pays entier. Il ne s’agit pas d’indiquer une direction mais de reproduire une force en action, d’exprimer la puissance explosive du désespoir. Un film historique — surtout lorsqu’il s’empare de l’Histoire immédiate — joue sur un double présent : le présent d’énonciation et le présent historique. Le premier, dont la valeur déictique n’est plus à prouver, permet de se situer au cœur des évènements, de les indexer. Le second oblige à prendre du recul et à replacer les péripéties dans un ensemble plus vaste. Difficile dès lors de ne pas tirer le long-métrage jusqu’à notre époque, de ne pas considérer l’Algérie de naguère à la lumière de celle d’aujourd’hui. On y perçoit déjà les prémisses d’une future guerre civile : l’opposition frontale entre ceux qui s’adonnent aux plaisirs (boire, fumer, forniquer) et ceux qui promeuvent une application stricte, si ce n’est totalitaire, de la loi. Les appels du F.L.N. à la "pureté révolutionnaire" puis la répression sanglante des éléments "moralement déviants" résonnent amèrement à l’heure de la radicalisation d’un certain islam obsédé par la lutte contre l’Occident. On y voit encore la suffisance d’une armée française convaincue qu’elle a maté la rébellion et qui s’empresse d’oublier toutes les exactions qu’elle a commises. Ancien résistant au fascisme, Pontecorvo n’a jamais caché ses sentiments anticolonialistes. Honnêtement et sobrement, sans verser dans le mélo ni la sensiblerie, il apporte avec La Bataille d’Alger une pièce majeure au dossier du perpétuel combat des peuples pour leur liberté.