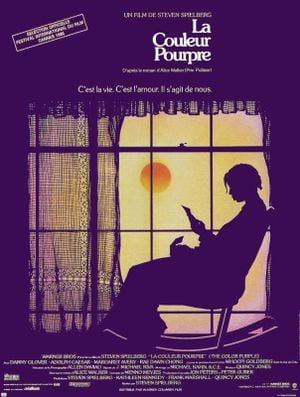

C'est l'histoire de deux films.

Le premier est le récit d'une enfant dont la vie est détruite par la toxicité et la brutalité des hommes et qui la subira sous différentes formes. Une enfant, une femme, noire, au début du siècle dernier, dans un pays dont l'histoire s'ancre indéniablement dans le racisme.

C'est aussi le récit d'un réalisateur qui s'empare d'une cause qui lui est intégralement étrangère et la fait sienne, affrontant avec force la violence d'une condition tragique dont il ne tait pas l'horreur.

Steven Spielberg décortique la violence sous toutes ses formes (violence verbale, violence physique - donc sexuelle -, violence symbolique, violence sociale, violence raciale), la place parfois hors-champs, la faute à sa pudibonderie personnelle (Spielberg a rarement été sombre, et c'est peut-être lorsqu'il assume l'être qu'il en réalise ses meilleures œuvres) et celle de son pays.

Il analyse comment la société patriarcale s'impose souvent comme seul horizon, et est intégrée par les femmes elles-mêmes, dans leurs discours, leurs gestes. Alors qu'elles sont alliées, les femmes se battent, se jalousent, s'enferment dans ce que leur dicte la société (terrible scène où l'héroïne conseille à son beau-fils de battre son épouse), et refusent de rentrer elles aussi dans la violence (scène de suspense un peu surfait mais forte tout de même où Celie refuse de trancher la gorge de l'homme qui l'opprime alors qu'elle en aurait eu l'occasion).

On ne verra plus jamais Danny Glover de la même façon tant il est souvent glaçant dans la peau de cet homme atroce, qui n'a à la bouche qu'insultes et ne se fait entendre que par les coups (sur sa femme et sur ses enfants).

Spielberg assume la dureté de son propos. Il enferme littéralement son personnage en refusant à sa caméra de sortir du petit périmètre délimité par les lieux clefs de cette communauté qu'on suivra jusqu'au bout : la maison d'enfance, celle du mari, l'église, le bar clandestin, la supérette du centre-ville.

Grâce à sa mise en scène toujours épatante d'artisanat, son montage fluide, ses images lourdes de sens (avec des symboles et une lisibilité analytique pas toujours fine, Spielberg n'a, non plus, jamais vraiment brillé par sa finesse), il délivre des scènes, souvent sublimes, de sororité face à l'adversité (les baisers échangés entre Celie et Shug, qui illuminent le visage de la première et nous fait découvrir son sourire éclatant, ou encore le déchirant retour de Sofia chez elle après des années de prison et une vie humiliée) et au passage dézingue joliment la bourgeoisie blanche et raciste de cette époque (la ridicule femme du maire du village).

On pourra reprocher des traits un peu épais, une musique pompeuse (Quincy Jones qui tente d'imiter John Williams) et un humour parfois grossier, mais on retiendra la dureté de ces débuts, et s'émerveillera face au don que Spielberg semble s'être découvert pour filmer la musique (le blues de bar, les chants à l'église, celui des ouvriers).

Le second film commence lors d'une scène qu'on croyait ne jamais arriver, mais qui finalement vient et joue le rôle de pivot, de transition, brutale, d'un film à l'autre.

Cette scène est la découverte, aucunement surprenante, des lettres envoyées par la sœur de l'héroïne depuis des années et que son mari cachait secrètement.

A partir de cet instant précis, le film se retourne contre lui-même et fonce tête baissée dans le mièvre, le pathétique, le mauvais, le scandaleux, semblant oublier tout ce qu'il a précédemment fait.

On y découvre alors avec honte et l'envie de ne pas y croire, une vision datée du féministe, un racisme vraiment douteux, et un refus puéril de la violence.

On redécouvre le Spielberg enfantin qu'on avait vraiment cru grandi.

Ce second film est celui des symboles qui coincent, celui par exemple de notre héroïne, Célie, d'origine populaire, qui ne parvient à s'émanciper que par l'intervention d'une grande dame, riche, artiste, belle (Shug). C'est ensuite celui de Celie, toujours, prenant enfin sa vie en main loin de son mari, qui, depuis son train vers la ville, lance à une enfant, des pièces, mais en chocolat. C'est celui enfin de cette scène aux transitions et aux effets de miroirs assez révoltants qui nous présente, lors d'une vision en miroir aux transitions risibles, une similarité entre une Afrique (comprise, évidemment comme un ensemble homogène) fantasmée par d'atroces clichés (des girafes et des éléphants, des communautés heureuses en habits traditionnels, jouant de la musique et accueillant l'autre) et l'Amérique sombre dont on avait eu le portrait auparavant.

Il ne reste rien du personnage bizarre et souffreteux qu'incarnait avec une grâce absolue la bouleversante Whoopi Goldberg (et dire que c'était son premier rôle, pour lequel un Oscar n'aurait vraiment pas été de trop), cette femme meurtrie au plus profond de son être par une vie d'humiliation, puisqu'elle est devenue urbaine et classe, revenant, sans que ce soit vraiment compréhensible, s'installer avec bonheur dans sa maison d'enfance, qu'elle regarde avec un regard neuf (symbolisé par des lunettes).

Il ne reste plus rien non plus de la finesse et force dont faisait preuve Spielberg, s'éternisant ici dans d'interminables scènes (2h35 tout de même), virant au grand n'importe quoi, entre comédie musicale et happy-end qu'on n'aurait jamais osé écrire, ridicule, sirupeux au possible, et auquel on se refusait de croire.

Spielberg redevient, donc, un enfant, doucereux, un peu bête, pour qui la vie est mauve (pourpre), remplie de fleurs, d'habits colorés, de sourires et de méchants qui font finalement pitié.

Un Spielberg qui agace et énerve véritablement par son refus soudain (mais prévisible) de toute forme de violence, de toute forme de haine, de toute forme de division.

La violence des femmes en réaction à tant d'années d'humiliations abominables est condamnée ; ici on retient une main qui enfin voudrait trancher une gorge, ou du moins menacer, là on condamne un couteau brandi en rappelant ce qu'un geste violent a pu avoir comme conséquence.

(je m'explique ; lors d'une scène, drôle, assez jubilatoire, avant de virer au tragique, le personnage de Sofia, joliment incarné par Oprah Winfrey, s'en prend à une femme et à son mari qui l'agressaient, claquant la première et frappant le deuxième, qui lui avait préalablement donné à elle aussi une claque, violente. Cette réaction lui vaudra d'être assaillie par les passants - blancs -, et arrêtée pendant 8 ans avant de finir le visage déformé à vie et en servante de cette même femme, l'épouse du maire, à qui elle avait donné une claque, humiliation suprême. Et pourtant, lors d'une scène centrale de rébellion de l'héroïne contre son mari qui la violente depuis de nombreuses années, cette même Sofia dira à celle-ci qu'il ne faut pas céder à la violence, car elle a eu de lourdes conséquences, tuant dans l'oeuf toute prise en main de sa vie par notre héroïne, et se resservant ensuite du poulet et des pois)

Ailleurs encore on demandera à la femme qui insulte son tortionnaire après des années de violences de se calmer.

L'agacement total face à ce refus de la violence comme pouvant être, parfois, une réponse et réaction primale, saine, face à l'horreur subie, une violence symbolique, incomparable, minime en réponse à celle physique.

Enervement face à l'angélisme (américain ?) de ce réalisateur qui refuse toute forme de scission et propose même une réunion des causes et des opposés dans un final absurde.

(je m'explique encore : la vie d'une société s'exprime par ses désaccords, ses intérêts divergents, mais sa paisible et possible cohabitation. Certes l'église et les prêches du pasteur fustigent le "dévergondage" des soirées nocturnes dans le bar clandestin, tandis que ceux qui y participent n'ont à vrai dire que faire de ce qu'on peut dire d'eux, vivant pourtant tous dans un même périmètre restreint - la géographie du film est d'ailleurs une de ses vraies qualités -. Pourquoi donc vouloir les faire se réunir dans une ridicule scène de communion où, par la force de la musique, les esprits s'entendent et la haine s'envole comme par magie, le tout dans une église ?)

Spielberg rejette, par peur peut-être, par bêtise probablement, toute forme de scission ou de haine, aussi saine soit-elle, aussi bénéfique à la vie autant sociétale qu'individuelle soit-elle, aussi nécessaire à une reconstruction personnelle soit-elle. Cette vision, politiquement dangereuse et moralement terrifiante, d'une union des communautés et d'une entente absolue fantasmée mène son film vers le pathétique.

Honte enfin devant l'intérêt final porté pour le personnage de Danny Glover, ce mari oppresseur dont on continue à suivre la vie et pour lequel on nous demande même d'avoir pitié (!), un personnage qui aurait du tout simplement disparaître, d'autant plus si c'est pour nous dévoiler sa tentative de pardon et la reprise en main de sa vie, sans femme, et même essayer de nous faire comprendre (nous justifier ?) son comportement comme un héritage de son excécrable père et sa réaction à un amour déçu.

Et c'est pourtant à lui qu'on donne le quasi dernier plan du film.

Les pécheurs aussi ont un cœur gros comme ça.

Avec ce genre de phrase, La Couleur pourpre dévoile sa vision vieillie et aucunement pertinente, presque insultante, d'un féminisme réduit à son plus bas niveau, à sa plus faible combativité. Par l'intérêt qu'ils donnent dans sa seconde moitié aux oppresseurs, et par l'entente et le pardon qu'il érige en fin ultime des relations humaines, il dévide un discours nauséabond où l'homme a besoin de la femme pour équilibrer sa vie et, surtout, gérer son foyer et les tâches ménagères (ridicule tentative de retournement, où Albert s'essaie à la cuisine de manière catastrophique sous les yeux amusés de Celie qui finalement viendra à son secours pour produire un magnifique petit déjeuner - c'est beau), le tout noyé sous les émotions fortes et les belles images dont Spielberg a le secret.

Si l'intention est honorable et le sujet courageux, le résultat est assez catastrophique.

Je ne connais pas le livre éponyme d'Alice Walker dont le film est une adaptation, récompensé d'ailleurs par le prix Pulitzer. J'espère qu'il est aussi à l'origine de ces idées catastrophiques, et que Spielberg n'en est pas l'unique responsable.

Mais qu'importe, je n'ai, du coup, pas forcément envie de le lire, et préférerais ne retenir de ce film qui dessert sa cause que sa première partie, dure, bouleversante, et le sourire radieux de Whoopi Goldberg.