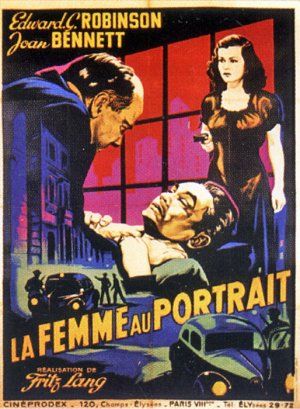

La Femme au portrait s'inscrit dans la carrière américaine de Fritz Lang, lui qui a quitté l'Allemagne en 1934. Après avoir abordé les problèmes sociaux dans Furie (1936), J'ai le droit de vivre (1937) et Casier judiciaire (1939), ainsi que deux westerns avec Le Retour de Frank James (1940) et Les Pionniers de la Western Union (1941), il réalise quelques œuvres combattant le nazisme aux débuts des années 1940. Avec La Femme au portrait en 1944, il s'attaque à la psychanalyse dans les films noirs. La mode de la psychanalyse a alors définitivement gagné l'Amérique. Dans ce film, Fritz Lang aborde à nouveau des thèmes qui lui sont chers : le démon de la culpabilité, la figure humanisée du crime ou encore la part d'ombre de l'humain.

Le film est tiré du roman Once Off Guard, best-seller de J. H. Wallis, publié en 1942. De l'œuvre originale, le scénariste Nunnally Johnson a conservé l'intégralité de l'intrigue, mais Fritz Lang a insisté pour en modifier la fin. Lang développe ici un scénario de film noir, un meurtre est commis, mais le spectateur est complice, il assiste à la scène et connait le coupable. L'habituelle interrogation, qui a tué et pourquoi, n'a ici aucun sens. Par la suite, la caméra s'attarde plus sur les états d'âme du personnage principal que sur les éléments de l'enquête. Le film de Fritz Lang se démarque ainsi des autres films noirs de l'époque en y mêlant un discours psychanalytique. C'est une plongée dans l'inconscient d'un homme dont le potentiel criminel est révélé, le récit est lent et se développe avec classicisme et minutie.

Le professeur Wanley, personnage principal de La Femme au portrait est dans la lignée des « héros » de Fritz Lang. La lettre M fascine et hante le réalisateur, de M le Maudit au Docteur Mabuse, et bien sûr Metropolis. Le W, inverse du M prend alors ici tout son sens, les initiales des personnages apparaissent clairement plusieurs fois dans le film. La réalisation est judicieuse, elle dédouble de nombreux éléments : dans la chambre de Alice, des miroirs habilement disposés dédoublent le visiteur ; deux portes identiques séparent l'appartement de la rue ; deux policiers arrêtent la voiture du meurtrier ; deux pièces successives sont données au pompiste. Chaque individu a son reflet sombre, chaque sentiment honnête à son double qui ne l'est pas. La fin du film, différente du roman et totalement inattendue, fit couler beaucoup d'encre à l'époque, mais elle a pour force d'éclairer tout le film. Dans un livre d'entretiens avec le critique et réalisateur Peter Bogdanovich, Fritz Lang s'explique sur le dénouement de son film et confie qu'il donna lieu « à un combat homérique avec le scénariste Nunnally Johnson » qui voulait conserver la fin du roman.