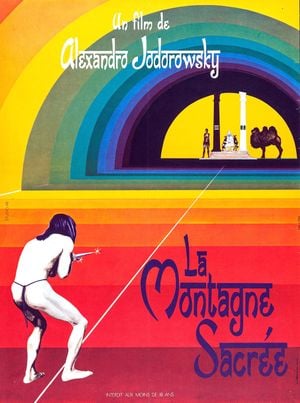

Alejandro Jodorowsky continue son exploration mystique des ambitions humaines. Le pavé est grotesque, dérangeant, scabreux, surréealiste, animal, étouffant, époustouflant, impressionnant, intelligent, violent, libertaire, anarchiste, épicurien. Ce film ovni, qui ne ressemble à rien d’autre qu’à une bd du même auteur, laisse une énorme envie de reviens-y tant la multitude des détails et des questions qui le traversent ne peuvent tous s’apprécier d’un coup. Le pullulement d’idées et de concepts abordés dépasse l’esprit. Autour du religieux, de l’ambition et de la manipulation, Jodorowsky développe son histoire de scènes parfois décousues, dans une atmosphère épique très onirique. Une sacrée montagne à gravir !

Je n’ai pas cherché à tout saisir lors cette première vision. Je me suis laissé porter tant que possible par le mouvement. Tant que possible car parfois, les changements de séquences surgissent sans lien, comme hors de la narration.

L’introduction mystique voit un homme au chapeau tondre deux blondes au centre d’un décor de mosaïques blanches. De la très belle photo jusqu’aux cadres soignées, en passant par ces personnages filiformes qui les habitent, on reconnait la patte de Jordorowsky. Et bientôt ses obsessions tant une bonne première partie du film tient du cabinet de curiosités.

Des caméléons déguisés en souverains aztèques, face à des crapauds conquistadors, racontent la résistance des autochtones à l’invasion assoiffée d’or des inquisiteurs espagnols. Sur un air teuton jovial, les crapauds baignent dans leur sang. Un christ erre dans les rues d’une dictature qui s’offre en spectacle à des touristes déliquescents, il traîne sa figure de papier mâché jusqu’en une église où dansent, avec d’honnêtes hommes, des ombres sous les masques à gaz, tandis que sur l’autel, la bible grouille des vers qui se nourrissent de sa pourriture.

Ramené en la demeure de l’alchimiste, le Christ est délivré : une nubienne extirpe une pieuvre, et son encre bleue, de la plaie du pauvre hère, avant de lui laver l’anus sous le regard désintéressé d’un hippopotame, dans la fontaine où ce dernier baigne. Dans son laboratoire, l’alchimiste propose à l’homme de le rendre riche tandis qu’un pélican déambule à leurs côtés. Après avoir changé en or l’étron christique du vagabond, nous faisant littéralement sentir l’odeur putride de l’argent, l’alchimiste propose la richesse supérieure au bienheureux et, pour ce faire, l’emmène recruter les sept puissances mercantiles du monde : la guerre, le sexe, l’art, l’innocence, et d’autres encore. C’est une collection d’atrocités qui défilent, réalisées avec beaucoup d’imagination, un peu de poésie dans l’horreur, et une incroyable dose d’inventivité pour jouer le vrai avec les moyens du bord en carton dont Jodorowsky dispose. En aucun cas, l’angoisse de théâtralisation n’effleure le créateur. La densité qui tient ce cœur du film nous présente sept concepts, si bien qu’au final, la désincarnation est telle qu’ils n’ont plus aucune épaisseur. C’est là, très certainement le gros défaut des films de Jodorowsky : ce qui suffit à donner du relief, jusque dans les silences, en bande-dessinée, un trait, un regard, reste trop peu pour incarner le rôle narratif, actif, d’un film. Cela dit, le groupe est formé, la quête commence.

La poursuite du rêve d’immortalité occupe la troisième partie : un long trip dans l’inconscience universelle. Le groupe emmené par l’alchimiste arpente un chemin de violences et de douleurs, un bestiaire de sexe morbide, où les araignées rongent les corps. L’enfer, sur terre, du monde où nous survivons. Trop habitués aux menaces, aux dangers et aux horreurs, pour dévier de nos routes d’esclaves.

L’appât de l’or, la religion et le mensonge, le prosélytisme et l’intolérance, la dictature et le commerce médiatique, la religion encore, l’inconscience et l’égocentrisme, la cupidité, encore aussi, et la bêtise. L’aridité, l’animal, la merde et l’or, les oiseaux rayonnants de l’âme, le sang poisseux, la nausée, la crasse et l’abandon, l’ivresse, la drogue.

L’espèce de cène à la table ésotérique, le pied-de-nez final, est à la fois étrange et grotesque. Après nous avoir amené à comprendre que la montagne sacrée est intérieure, que c’est celle que nous gravissons chaque jour en silence, nous dépassant nous-mêmes, et nous portant là où nous ne pensions plus nous rendre – au plus haut de nos propres montagnes, s’ancrent nos déchets intérieurs –, Alejandro Jodorowsky nous propose de dépasser les odeurs nauséabondes de nos erreurs en changeant de point de vue : un long zoom arrière déplace soudain les réalités juste expérimentées, et l’alchimiste (incarné par le réalisateur) nous offre un large sourire.

Les mythes de l’ascension, ça pue toujours un peu quand on y regarde de trop près. Mieux vaut prendre du recul, et apprécier l’humour et le ridicule de ces situations. L’informité narrative apparente est une perle de précision chaotique dans le récit de l’âme humaine.

Grand art baroque !

Matthieu Marsan-Bacheré