Sous bien des aspects, « La Tortue Rouge » est une œuvre difficile à appréhender. Au-delà de l’abstraction même de son propos et de son univers, elle frappe et interroge par ses origines hybrides. Réalisé par un néerlandais et produit conjointement par les Pays-Bas, la France et le fameux studio Ghibli (au point d’avoir été vu par beaucoup et à tort comme le nouveau film des animateurs japonais) le film s’inscrit presque autant dans le sillage du cinéma d’animation nippon qu’européen. C’est peut-être d’ailleurs la constance contemplative japonaise qui manquait à bon nombre de films d’animation français récents, « Le Jour des Corneilles », « Le Tableau » ou bien « Tout en haut du monde » pour ne citer qu’eux, aux univers souvent passionnants mais laissant un sentiment d’inachevé, d’immaturité. Il fallait bien la sagesse miyazakienne pour canaliser l’énergie européenne : quand on sait qu’une des principales sources d’inspiration du maître Hayao est « Le Roi et l’Oiseau », on se dit qu’avec « La Tortue Rouge » la boucle est bouclée, et d’une bien belle manière.

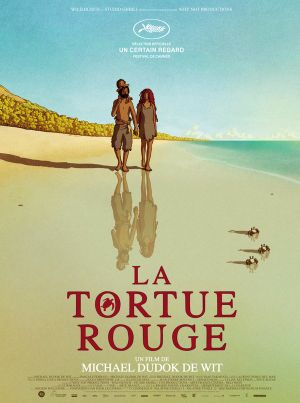

Le postulat narratif du film le place d’ores et déjà vers une universalité à double-tranchant. En effet, comment faire preuve de la moindre once d’originalité lorsqu’il s’agit de reprendre le mythe de Robinson Crusoé ? Toute la première partie du film est donc intrigante, voire de mauvais augure : un homme fait naufrage sur une île déserte, et transforme son désespoir de solitude en force vitale. Il explore l’île, exploitant ses ressources pour survivre et déjà préparer son voyage du retour. A ce moment-là, seuls les choix esthétiques, à la fois visuels et sonores, laissent entrevoir la surprise à venir. L’épure graphique d’abord, joue sur les contrastes : la plage et l’océan immaculé face à la jungle luxuriante et les marécages boueux, ainsi que la simplicité des traits du personnage, n’en trépignant pas moins de rage et d’impuissance face à l’immensité de son environnement, comme immuable et d’une beauté froide. La mise en scène ensuite, laisse aux décors toute la place de s’exprimer par de longs plans aériens, au détriment du seul protagoniste qui se voit relégué au rang d’icône articulée, avatar du spectateur sans caractère et sans paroles. Là encore, ce mutisme constant est contrebalancé par une musique lyrique omniprésente.

Le terrain est ainsi intelligemment préparé pour l’apparition impromptue du surnaturel, venant ajouter une dose mythologique supplémentaire, animiste cette fois-ci. Comme s’il fallait démontrer l’absurdité du matérialisme de l’homme pour mieux s’en dégager, c’est par le meurtre que notre héros de papier gagne une nouvelle lucidité, celle pour les choses invisibles. Le mythe biblique du péché originel se voit alors inversé : c’est par sa faute et son repentir que Robinson abandonne sa solitude et accède à l’idyllique Eden, celle qui comprendrait la sensualité dans sa ligne d’horizon. Mais cette recomposition de la sexualité puis de la cellule familiale, très suggérée pour ne pas dire délaissée par le film, n’est ici pas une fin en soi. Le métrage se veut bien plus onirique qu’intimiste et jusque dans sa conclusion, il semble que son vrai personnage principal n’est pas l’homme vivant et trouvant son bonheur en marge de la société, mais bien la Nature elle-même. C’est elle qui guide, bouleverse et par-dessus tout survit à l’homme, elle qui transmet toute la beauté et l’émotion du film, elle enfin qui transcende la matière.

Tout comme le corps inanimé de la tortue rouge se transforme en alter-ego féminin de Crusoé, le récit d’aventure enjoué se mue finalement en conte métaphysique qui, loin du sempiternel discours écologique, réfléchi avant tout sur la grandeur infinie de la nature, qui se dérobe au Temps et à ses dessèchements dans une image de fin éblouissante. En 1h 20, « La Tortue Rouge » prouve que la poésie et la quête du beau dépassent le seul point de vue individuel, pour atteindre des contrées par-delà le réel.