Dans la culture populaire occidentale, le mètre-étalon du film de boxe demeure Rocky. Une « trilogie » éditée chez LettMotif nous l’a récemment rappelé. Évaluer Le Champion à l’aune de cette saga initiée en 1976 n’est d’ailleurs pas dénué de sens, tant les points de comparaison s’avèrent nombreux. Les deux antihéros, Midge Kelly et Rocky Balboa, peinent à s’extirper d’un milieu modeste. Le boxeur de Philadelphie, trentenaire, vit dans les bas-quartiers d’une métropole filmée sans éclat, se met – faute d’alternative – à la solde d’un usurier et passe son temps, dans une maison exiguë, en tapant sur un vieux matelas coincé contre un mur. Midge Kelly, tôt présenté comme un « brave garçon qui a su se sortir de la misère pour s’élever jusqu’au championnat du monde », avait quatre ans quand son père l’a abandonné, laissant sa mère sans le sou et le destinant par conséquence à l’orphelinat. Quand il se confie à Emma, sa petite amie du moment, il signale sa piètre condition matérielle d’une manière qui ne saurait prêter à confusion : « Être pauvre, c’est crever de faim. » Si Rocky mène avant tout un combat contre lui-même, Midge veut en découdre avec le destin. « Je deviendrai quelqu’un, je ferai fortune », « je veux qu’on m’appelle enfin Monsieur ». À l’humilité du premier répond par anticipation, presque trois décennies plus tôt, l’orgueil et l’arrivisme du second. Les deux boxeurs ont un autre point d’achoppement, tout sauf anecdotique : la fidélité. Rocky est l’homme d’une seule femme, Adrian, qui lui insuffle sa confiance et sa combativité, quand Midge Kelly, volage, marie Emma, puis s’éprend d’« une femme chère et difficile » qu’on n’« achète pas au rabais » et, enfin, séduit l’épouse de son manager, qu’il troquera presque aussitôt contre quelques avantages financiers. Rocky peut compter sur les conseils avisés de Mickey, son coach, et d’Adrian. La conscience de Midge se nomme Connie, son frère, parfois méprisé mais ô combien lucide. C’est lui qui lui fait part de ses doutes sur le milieu de la boxe, qui cherche à le raisonner quand il quitte Emma, qui désapprouve ses foucades et rodomontades.

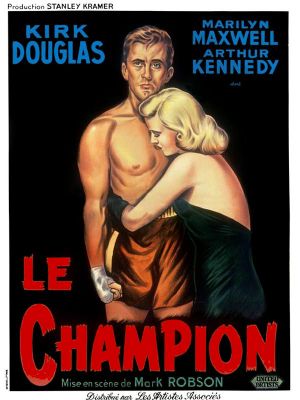

Comme c’était déjà le cas dans le remarquable Gentleman Jim (Raoul Walsh), la boxe est ici un prétexte à la narration d’une ascension sociale. Mais le film de Mark Robson se teinte tôt de noirceur : les clairs-obscurs, l’ombre et les surexpositions lumineuses se succédant sans discontinuer, la caractérisation de Midge Kelly, la manière dont il perd en humanité ce qu’il gagne en notoriété, la musique, tout contribue à accentuer le désenchantement qui émane de la pellicule. On passe d’ailleurs, dès l’ouverture, de la présentation d’un « héros d’un vrai conte de fée » à un flashback nous embarquant dans une rixe au cœur d’un wagon. La vie de Midge est éloignée du mythe que les commentateurs ont colporté : si le boxeur est effectivement passé de la plonge au ring, s’il s’est fait un nom de manière soudaine et inattendue, il s’est surtout détaché de ses proches, dont son coach Tommy, à qui il doit tout. Il évolue désormais dans un monde corrompu, sursignifié par des dialogues mettant l’accent sur « l’odeur » nauséabonde d’une salle de boxe. Kirk Douglas, qui s’est montré très investi sur le tournage (au point de souffler régulièrement ses suggestions à l’oreille de Mark Robson), campe avec talent ce personnage d’écorché vif cramponné au succès et à la reconnaissance. « Tu te battais contre le monde entier, contre tous ceux qui t’ont maltraité », lui dit-on, sans naïveté, après un combat. Quand il récupère symboliquement les 25 dollars qu’un promoteur véreux lui avait promis quelque temps auparavant, sa vie a définitivement basculé : Midge est désormais respecté… mais déjà en perdition. Autre symbole : refusant de se coucher lors d’un match arrangé, il en viendra à boxer des « parieurs furieux » sur le ring. Ce dernier est devenu son seul espace d’expression, l’endroit où il règle ses comptes. Se coucher, ce serait lui refuser l’intégrité qui lui revient de bon droit. Si le succès de Midge est irradiant, c’est parce qu’il ne souffre aucun artifice. Truquer un combat reviendrait à renoncer à ce qu’il est devenu, à ce en quoi il croit. Quand Mark Robson met en images, sur le ring, en contre-plongée, un Kirk Douglas enorgueilli et agressif, il dit tout de son personnage. De ses blessures intérieures comme de leur cicatrisation impossible. Avec ses éclairages, ses fondus enchaînés et une réalisation qui fait sens à défaut d’être virtuose, il conjugue parfaitement le fond et la forme de son film.

Sur Le Mag du Ciné