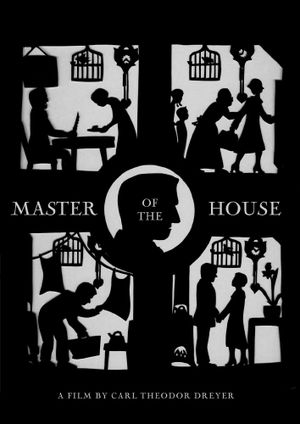

Qui a dit qu’il fallait une époque pour être féministe ? Avec « Le Maitre du logis » (« Du skal ære din hustru »), Carl Theodor Dreyer remet les idées reçues à leur place : sous le tapis. Quasi huis-clos, ce film, sorti il y presque cent ans, met en scène la chute d’un mari devenu tyran, terrorisant sa femme et ses enfants par un comportement outrageusement sévère et violent. Voyant sa chère épouse s’en aller pour se faire remplacer par une nourrice au moins aussi despotique de lui, le mari — excellent Johannes Meyer — va réapprendre à aimer sa famille, finissant par désapprouver sa conception étroite de celle-ci. Sur ce, l’histoire semble simple, et d’ailleurs, tant mieux. Ce qui est plus étonnant, c’est sa mise en scène. La quasi totalité du film (1h47 tout de même) se déroule dans trois petites pièces poussiéreuses, dans lesquelles se met en place un récit particulièrement habile. « Le Maitre du logis » aurait facilement pu sombrer dans la théâtralité, mais il n’en est rien ! Dreyer fait habilement en sorte que chaque détail, chaque geste, trouve son lot d’importance, divisant le film en deux parties. Et les choix d’écriture ne sont pas en reste ! Le mari n’est pas violent uniquement parce qu’il est un homme, mais parce qu’il n’a tout simplement plus d’espérance de réussite. C’est sa chute dans l’échelle sociétale qui fait de lui l’être despotique, stressé et vil régnant sur la première partie du film. Mais plutôt que d’en faire un simple prétexte pour invoquer notre empathie, le film utilise ce fait comme argument afin d’assouvir ses enjeux : le bougre peut encore changer !

Au début, « Le Maitre du logis » pose un regard relativement sentencieux sur cette homme, lequel va petit à petit disparaître au profit d’un cadrage allant dans le sens de l’empathie. Au fur-à-mesure des humiliations qu’il subit, l’intensité de ses sentiments reprend vie, et Dreyer s’exécute avec une sobriété implacable. Encore une fois, l’importance va au détail : discrètement mais surement, le mari finit par s’octroyer des taches ménagères autrefois uniquement assumées par sa femme, chacune de ses taches impliquant graduellement un retournement toujours plus fort dans l’esprit du personnage. Pour faire gros, il s’agit donc d’un récit obéissant aux règles de la symétrie, où le héros entreprend son introspection point par point. Ses sentiments étant pris en otages, il sacrifie sa fierté, et Dreyer s’y prend avec un sens aiguisé du récit, et surtout non sans humour. Prenant au départ des airs de pamphlet, le film devient tout simplement une fable morale désopilante, flirtant même avec un certain gout de la légèreté vis-à-vis du Kammerspielfilm — courant du vieux cinéma allemand dont le nom signifie littéralement « film de chambre ». Finalement, il s’agit certes là d’un film reposant sur l’émancipation de la femme, se trouvant même une allure de plaidoyer. Mais c’est aussi et surtout un film sur les classes moyennes, sur la manière dont les coups durs de la société peuvent envahir la cellule familiale, jusqu’à l’aveugler.

Le film se résume d’ailleurs assez bien à sa séquence finale, où, retrouvant sa bien aimée, le mari despotique se met à genou, au sol. La mise en scène insiste ensuite sur son pantalon, salit par ce geste. Conclusion ? Ils sont heureux, et semblent être capables de vivre en harmonie, la rééducation via la prise d’otage des sentiments ayant ouvert les yeux, et le cœur, du mari. Mais il faudra que quelqu’un se dévoue pour nettoyer ce sol tout poussiéreux !

https://nooooise.wordpress.com/2020/05/09/le-maitre-du-logis-carl-theodor-dreyer-1925-le-tyran-a-lamande-honorable/