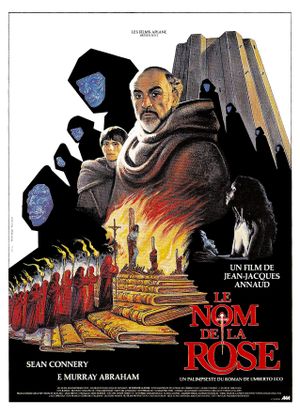

Il m’est difficile de parler en termes objectifs et critiques du plus grand film de Jean-Jacques Annaud tant sa découverte, il y a bien longtemps, constitua l’un des faits générateurs de ma passion pour le septième art, et tant son visionnage, répété au fil des années au point que je le connaisse aujourd’hui à peu près par cœur, est devenu l’un de ces moments privilégiés en tête-à-tête avec mes souvenirs, mes premiers émois devant un écran, et la garantie d’un plaisir absolu, à jamais intarissable. Condensé de peurs et de non-dits, de superstition et d’angoisse, de silhouettes tordues et de cryptes oppressantes, croisement fructueux du manuel de philosophie et de la collection Bibliothèque verte, il fait partie de ces œuvres rares qui portent le divertissement populaire à son plus haut degré d’exigence et trouvent l’adéquation parfaite entre l’intelligence et l’accessibilité, l’ambition et la générosité. On s’y perd avec délice, on s’y laisse infuser par une atmosphère envoûtante où règnent le mysticisme accablé et la crainte des interdits (à commencer par le péché de chair, notamment homosexuel), on est saisi par la menace des secrets inavouables et des signes de fin du monde, au milieu d’un casting de trognes et de physionomies vivantes où brillent des acteurs plus remarquables les uns que les autres – Michael Lonsdale, F. Murray Abraham, Ron Perlman, pour ne citer qu’eux. Il suffit d’un texte introductif fascinant en diable, murmuré dans le noir total par la voix chevrotante d’un vieillard et porté par quelques notes mystérieuses, pour que mes poils se hérissent : "Arrivé au terme de ma vie de pauvre pécheur, désormais chenu et vieilli comme le monde, je m’apprête à laisser sur ce parchemin témoignage des faits admirables et terribles auquel j’ai assisté dans ma jeunesse, vers la fin de l’année du seigneur 1327. Ah que Dieu m’accorde la sagesse et la grâce d’être le témoin transparent des événements qui survinrent dans une abbaye isolée au plus sombre du nord de l’Italie, une abbaye dont même aujourd’hui il semble pieux et charitable de taire le nom." Spectateur ferré, ensorcelé, captif.

https://www.zupimages.net/up/18/09/ldas.jpg

Et il y a de quoi être agrippé par les images, car Le Nom de la Rose est un polar entre les pages de la Bible. D’ordinaire, quand on trouve un cadavre, c’est dans une cave obscure, un caniveau glauque ou un hôtel borgne. Ici, c’est en bas d’une tour cistercienne, en pleine campagne méridionale, au pied d’une colline escarpée. D’ordinaire, la dépouille est véreuse ou crasseuse ou sulfureuse. Ici, c’est un tout jeune moinillon bénédictin, disloqué dans sa robe de bure. D’ordinaire, enfin, un détective sanglé dans un imper mastic et carburant au double scotch se lance sur la piste du crime, guetté par des gangsters et des vamps. Au bout de la nuit, il y a parfois cinq balles dans la peau. Ici, c’est un franciscain féru de rationalisme et d’humour qui mène l’enquête avec son secrétaire, fidèle novice. Il se heurte à des religieux hostiles, un indomptable vieil Antéchrist, un inquisiteur satanique. Le périple se termine dans la damnation d’un feu d’enfer. Le héros s’appelle pourtant Baskerville, comme chez Conan Doyle. Mais ce n’est pas dans les brumes de Baker Street qu’il s’adonne à l’art de la déduction : il arpente, sandales aux pieds, tonsure en tête et scapulaire au cou, les abysses d’un monastère troublé par des événements qui n’ont rien de surnaturel. Les résidents s’enfoncent la tête dans les épaules, chuchotent effrayés, baissent les yeux, craignent que le ciel ne leur tombe sur la tête, prient en récitant les couplets du livre de l’Apocalypse. On est au quatorzième siècle.

Après cette mort mystérieuse dont l’abbé ne parle qu’à mots couverts, six autres décès viendront transformer l’austère abbaye en huis-clos sanglant, comme dans Les Dix Petits Nègres. Une victime sera tirée d’un tonneau plein de sang de cochon, une autre d’une baignoire fumante, une autre assassinée dans son laboratoire d’alchimiste, et une autre encore foudroyée par un poison. Toutes porteront des marques noires à l’index et sur la langue. L’eunuque grassouillet à la voix de fluet, sujet à des penchants coupables pour les plus beaux de ses frères, et le bibliothécaire à face de vautour ont des trognes dignes de Rembrandt ou Bruegel. Quant au bossu Salvatore, il sort d’un cauchemar de Jérôme Bosch avec sa chevelure en forme de toison-fumier, ses pustules, sa dent unique et son nez-mufle qui s’apparente à un appendice truffier, un groin. Figures taillées au burin dans une glaise primitive. Les inventeurs de ce thriller médiéval ? Deux férus à la fois d’Histoire et de littérature policière. Umberto Eco, d’abord : professeur de sémiologie à l’université de Bologne. Il a publié en 1982 cette série noire scolastique qui est devenue un best-seller : plus de trois millions d’exemplaires vendus. Jean-Jacques Annaud, ensuite : cinéaste abonné aux défis, passionné par le Moyen Âge. Il a consacré quatre années de sa vie à la reconstitution de l’époque, exigeant avec un perfectionnisme obstiné la plus scrupuleuse authenticité dans les détails. Aux rutilantes sollicitations du Technicolor, il a préféré la pénombre, les couloirs froids, les pièces éclairées aux bougies. Mais l’important, c’est la rose. Ou plutôt, qu’on puisse la nommer ; quoi qu’on fasse, la rose subsistera par son nom, même si elle n’a jamais existé. Évoquer le "nom de la rose", c’est une façon d’évoquer la puissance infinie du langage, la valeur de la chose écrite, le pouvoir de ceux qui la possèdent. Et plus qu’un meurtrier sans foi ni loi, c’est un peu la pierre philosophale, le Graal du savoir que recherche notre héros tout au long du film.

https://www.zupimages.net/up/18/09/ia6j.jpg

C’est donc dans une bibliothèque en forme de labyrinthe infini à la Max Escher, dédale de galeries, couloirs, corridors, carrefours, escaliers et chambres symétriques, que Guillaume trouvera la clé de l’énigme (au passage il réécrit le mythe de Thésée, le fil d’Ariane étant cette fois-ci de coule). Il y a en elle quelque chose de Borges, qui proclamait d’ailleurs que la théologie était une branche de la littérature fantastique. Octogénaire despotique, aveugle gardien du Trésor des manuscrits, Feodor Chaliapin Jr porte même le prénom de l’écrivain argentin : Jorge. La Guerre du Feu peignait l’aube de l’humanité, Le Nom de la Rose raconte la marche vers le monde moderne. Dans un film comme dans l’autre, le héros est en avance sur son temps. Baskerville a les pieds dans le Moyen-Âge mais la tête dans la Renaissance. Le choix de Sean Connery pour l’interpréter relève du coup de génie. En plus d’être l’immense acteur que l’on sait, l’ex-James Bond possède toute la force, l’aura, l’autorité requises pour à la fois traverser les dangers et les mensonges, et éviter que sa relation avec son novice Adso de Melk, la seule relation d’amour durable du film, n’apparaisse un seul instant équivoque. Il est pour ce dernier un père spirituel, un guide rassurant, un socle de sagesse à une heure où l’agitation, la panique irrationnelle gagnent les lieux. Personnage absolument génial que ce Guillaume de Baskerville, philosophe humaniste avant l’heure, pourfendeur de tous les fanatismes, de tous les obscurantismes, précurseur de l’idéalisme des Lumières, tourné vers le progrès éclairé et l’importance vitale des relations terrestres. Son égo si enflé, son goût si revendiqué des livres et des textes, savent aussi abdiquer lorsque, après avoir frôlé la mort, il laisse tomber ses grimoires pour enserrer son apprenti qui se jette dans ses bras. Et le réalisateur de souligner à travers lui la nécessité de la transmission, d’indiquer la primauté de la connaissance et de brosser le portrait d’un homme attachant entre tous, qui revient peu à peu sur ses renoncements et ses lâchetés afin de redonner un sens à sa vie.

Annaud avait décrit la naissance du gag dans La Guerre du Feu, il célèbre cette fois le rire subversif, qui constitue une menace pour le pouvoir en place et qui, pour être le propre de l’homme, n’a rien d’universel. À l’époque, on s’entretue allègrement, on se fait excommunier ou, mieux, envoyer au bûcher pour des questions qui peuvent aujourd’hui nous sembler futiles, comme de savoir si le Christ était bien propriétaire ou non de son escarcelle. La misère rôde, précisément la Grande Peste, seule l’Église est riche, et il en coûte cher d’être jugé hérétique. Aussi une tempête spirituelle s’empare de l’abbaye avec l’arrivée d’un délégué du pape dans toute sa majesté, en grand apparat pourpre et or, entre le Bouddha et l’arbre de Noël (voir son chapeau à clochettes et pompons). Puis celle du diabolique Bernardo Gui, accompagné de ses bourreaux, de ses cages cloutées et de ses pinces rougies au feu. Politique au meilleur sens du terme, le film articule les termes d’un débat captivant sur l’opposition entre les ordres mendiants et l’opulence papale, et s’il stigmatise l’hypocrisie confite d’une Église engraissée par ceux-là même qu’elle est censée secourir, il n’oublie pas de rappeler comment l’idéologie du dénuement matériel (les partisans de Fra Dolcino) fut à l’origine d’une croisade sanglante. Il n’y a qu’un pas, comme le rappelle Guillaume, entre vision extatique et frénésie de péché. La foi est un outil commode pour que perdure l’oppression, et l’hérésie une méthode comme une autre de régulation sociale. Ce bas Moyen-Âge est effectivement un âge des ténèbres, dominé par les facéties de la sainte Inquisition. Ses défenseurs les plus fervents ont des arguments qui annoncent ceux de leurs grands frères du XXè siècle, procureurs des procès staliniens et petits soldats du maccarthysme. On le sait : "Qui aime bien châtie bien." De ce point de vue, les serviteurs de Dieu sont tout amour tant ils mettent de rage à torturer ceux qui faillissent.

https://www.zupimages.net/up/18/09/vllk.jpg

D’un livre aussi touffu et érudit que celui d’Eco, où le vrai se mêle à plaisir à l’inventé, au possible, Annaud a pourtant choisi de ne pas tirer un film sur le savoir, mais de donner priorité à l’aventure, au suspense, aux fausses pistes, aux embûches, aux soupçons. Que cela ne soit pas perçu comme un regret ou un reproche mais comme son exact contraire, car l’aisance du cinéaste atteint au fil de l’intrigue des hauteurs que seules les plus grandes réussites, dans leur forme la plus achevée, sont capables de conquérir. S’il y a bien des incendies, des trappes, des portes cachées dans la muraille, s’il y aussi des monstres bossus et verruqueux, dans la tradition délicate du gothique anglo-saxon, il y a surtout un équilibre prodigieux entre la thèse et le spectacle, le profane et le sacré. L’effet de réalité n’est pas une fin en soi mais une façon de polariser l’attention du spectateur sur l’essentiel : un discours qui ne soit pas perverti par l’accumulation de détails décoratifs. Annaud pratique avec un courage exemplaire l’ellipse de tout effet ostentatoire à l’intérieur d’un film qui reste pourtant constamment passionnant, impressionnant, stimulant pour l’esprit, les yeux, les oreilles. De nombreuses séquences relèvent de l’exercice de virtuosité pure – ainsi, lorsque Baskerville rapporte ses premières conclusions à l’abbé, l’association des plans en flash-back, montés comme un puzzle mental, de sa voix ferme et de la musique évoque le meilleur De Palma, et nous vaut un de ces instants de jubilation brute que n’importe quel amoureux de cinéma recherche et chérit lorsqu’il les trouve.

Enfin, Le Nom de la Rose est un film admirable car il sait ouvrir une voie royale, bien que discrète, à l’affectivité. C’est bien sûr tout le sens du titre, et l’un des enseignements qu’Adso tirera de son aventure. Dans cet univers si âpre et masculin, il n’y a qu’une seule femme, une jeune sauvageonne sans nom et presque sans voix, que le novice ne rencontrera que deux fois. Si sa sensualité explosive apporte un rare bol d’air frais, elle fournit surtout à l’œuvre son axe le plus fragile, le plus secret, désigne de façon implicite la voie précieuse des hommes pour trouver leur salut, et offre à la conclusion une dimension nouvelle. Plus tôt, lors d’un dialogue savoureux avec son apprenti, Baskerville avait médité sur les différentes formes de l’amour. Il avait alors rappelé la mise en garde des plus grands penseurs contre le danger maléfique de la femme, avant d’exprimer son scepticisme sur la question en expliquant, avec tout le bon sens qui le caractérise, que la présence de cette créature dans le monde ne devait pas aller sans quelques qualités. C’est la botte secrète d’Annaud, la marque ultime de sa clairvoyance : non content de nous avoir captivé, fait trembler, réfléchir, balloté d’un mystère à l’autre pendant deux heures, il parvient sur le fil à nous émouvoir avec un adieu muet, dans la brume, sur la superbe musique de James Horner. L’ivresse cérébrale laisse la place à la vérité des sentiments, Baskerville s’incline devant la trouble incertitude de la jeunesse, et ce film, qui a réussi à constamment dépasser ses attribut d’immense jeu de construction intellectuelle, trouve alors toute son ampleur. Le cinéma, le grand, le beau, c’est aussi cela : témoigner du désir flagrant de se donner une fête à soi-même.

https://www.zupimages.net/up/18/09/k38i.jpg