Un enfant joue avec des insectes dans la poussière miséreuse d’un bourg perdu des Amériques. Boue, torpeur. À la terrasse de l’hacienda délabrée, Mario et ses amis égrainent le temps en partageant un verre à plusieurs. L’éventail des langues dit les nombreuses nationalités venues se perdre ici. Anglais, espagnol, allemand, italien, Mario parle français. Plus loin, un avion atterrit à l’aérodrome de fortune. Joe, costume blanc, en descend. Joe est français.

Mario et Joe deviennent inséparables.

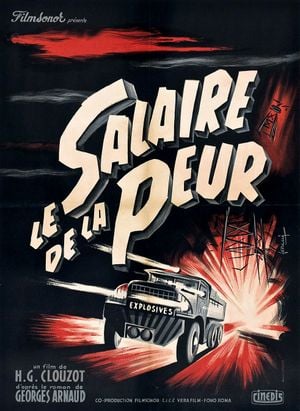

« Quatorze sous pour partir, mille dollars pour rentrer »

Dans l’ennui qui cloue les oisifs léthargiques de ce coin de misère, Mario conserve, précieuse relique de son bonheur passé, son dernier ticket de métro parisien. Joe, c’est un bout du pays qui lui revient, Mario boit ses paroles, perd ses amis. Sous le charme joué de Joe glisse de la danse insouciante à la sueur du flingue.

Il faut partir.

Deux camions. Quatre chauffeurs. Chargements de nitroglycérine.

Après la musique et l’indolence grondent les moteurs par les chemins boueux et tortueux, les ornières menaçantes. Le courage ou l’insouciance. La peur, l’instinct de survie. La couardise, le déni. L’entêtement. La volonté, la bêtise. Les rôles s’inversent, Joe fond, Mario s’affirme. Charles Vanel décompose son personnage par toutes les expressions pathétiques de la veulerie quand Yves Montand fanfaronne bras dehors et acharnement aveugle, bête et méchant sous le sourire fier.

« T’es payé pour avoir peur. C’est ça la division du travail. Toi tu conduis puis moi j’crève de peur. Crois-moi t’as la meilleure place. »

Dans une soufflante course d’obstacle,

où chaque virage franchi devient un nouveau point de non-retour, Henri-Georges Clouzot examine l’essor et la désagrégation de l’homme face au danger, ausculte l’angoisse en gros plans magnifiques de tension appliquée, sublime la conscience de soi dans l’anodin confort du rasoir,

« Si je dois faire un macchabée, autant que ce soit un macchabée présentable »

et nous mène dans le sillon de quatre hommes aux rêves d’évasion trop périlleux quand la machine à profit est la seule issue proposée. Quatre hommes, esclaves d’une promesse d’éphémères richesses, d’une survie sans relief, partis mourir, imbéciles et immondes sacrifices, chairs et âmes négligeables pour pas même un rêve de gloire.

« Y a quoi derrière la palissade ? »

Henri-Georges Clouzot manie la caméra avec un goût d’Alfred Hitchcock dans l’attention portée aux détails. Manie la lumière dans l’ambiance et les ombres dans la symbolique, on se noie dans le pétrole, on périt en un éclair. Mais dans le suspense incessant, c’est l’homme que le réalisateur regarde. Les glissements de terrain intérieurs, l’inexorable délitement tapi au cœur. La triste bassesse d’une espèce qui voue son énergie à détruire consciemment la planète par pure avidité, à manipuler son propre environnement quel qu’en soit le prix, à anéantir ses propres ressources pour qu’un petit nombre s’octroie un confort immédiat qu’il n’emportera pas ailleurs passée sa misérable vie.

Triste constat des immondices qui rongent le monde et dans lesquels la vie s’ébroue.

Matthieu Marsan-Bacheré