"- Pourquoi peignez-vous ces horreurs ?

- Pour leur rappeller qu'ils vont mourrir un jour.

- C'est réjouissant ..."

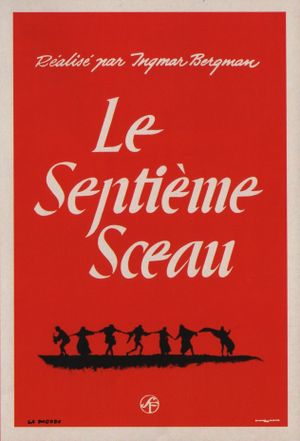

Det Sjunde Inseglet est probablement le film le plus notoire d'Ingmar Bergman et reste encore, malgré les visionnages multiples, une de mes expériences cinématographiques les plus marquantes.

Il se dégage en effet un charme considérable de cette œuvre où la symbolique, minimaliste et intuitive, imprime, à travers un cadre anachronique permettant au cinéaste de faire se côtoyer les croisades, la grande peste, la chasse aux sorcières et les cortèges flagellatoires, l'essentiel des questions existentielles sous-tendues par la crise spirituelle contemporaine.

"C'est impossible de vivre avec les femmes, et encore pire sans elles."

Et de la filmographie de Bergman, le septième sceau est paradoxalement, en dépit de son imagerie morbide, le film le plus drôle et le plus agréable : le script -très bavard- alterne les questionnements existentiels du chevalier Antonius Block, les manifestations omniprésentes d'une mort parfois anthropomorphe, les scènes de ménage grand-guignolesques et les réflexions d'un cynisme toujours caustique de Jöns, l'écuyer, (qui personnifie le scepticisme / nihilisme face à l'existence de Dieu, par opposition au personnage de la muette, qui incarne l'abandon de la foi face au silence divin).

Le thème est -certes- sépulcral, et le ton nihiliste, mais à une latitude où le soleil -véritable force créatrice qui fait dériver les astres et abonder la vie- se livre avec autant de parcimonie, on ne s'étonnera pas que certains se mettent à douter de l'existence du divin et de la perfection et de la rectitude de son dessein.

"LE CHEVALIER, seul : Cette main est bien la mienne. Et je peux la bouger.

Je sens mon sang battre sous la peau. Le soleil est encore haut dans le ciel. Et moi… Moi, Antonius Block, je joue aux échecs avec la Mort."

Le moyen-âge du septième sceau, retranscrit à force de tout petit budget et de contraintes techniques, reste, certes, une vue de l'esprit, mais il y a suffisamment d'éloquence et d'exactitude dans ce sentiment de fin du monde très représentatif d'un moyen-âge tardif macabre et morose, pour qu'on se laisse transporter avec bienveillance avec cette troupe improbable et mal assortie où se côtoient saltimbanques, croisés et forgeron cornu.

Et quel meilleur contexte pour aborder et représenter la névrose thanatologique de Bergman, et sa crise existentielle, toujours tiraillé entre l'héritage spiritualiste d'un foyer emprunt d'une profonde religiosité et le silence éloquent du divin devant sa -prétendue- création grotesque et imparfaite ? Une époque où la laideur et l'injustice sont ubiquitaire et où la religion, loin d’apaiser ou sauver ses fidèles, fait de son mieux pour aggraver systématiquement la situation ?

En mettant les pieds dans le plat, mais sans non plus jamais trop en dire, ou tout du moins dire l'essentiel, Bergman parle de la souffrance qui accompagne le doute dans la foi, et l'absurdité de la vie face à la mort, une mort que l'on n'accepte et n'intègre jamais vraiment dans son système, et qui vient immanquablement nous tourmenter au moins une fois dans notre vie.

Incapable de trouver son compte entre le cynisme désinvolte de son écuyer ou le silence fidèle et docile, presque inhumain, de sa muette, Bergman est encore tourmenté par la perte de ses repères spiritualistes et la remise en cause des fondamentaux téléologiques qui lui ont si longtemps servit de béquille. C'est finalement en se tournant vers l'enfance, et en sacralisant les symboles (le soleil, les fraises des bois ...) d'un temps où la félicité accompagnait l'insouciance, qu'il trouve son refuge.

"- Au sud, dans la jungle africaine, existe une créature humanoïde qu'on appelle le singe.

- Hé bien, qu'en est-il ?

- Rien, rien, c'était tout."