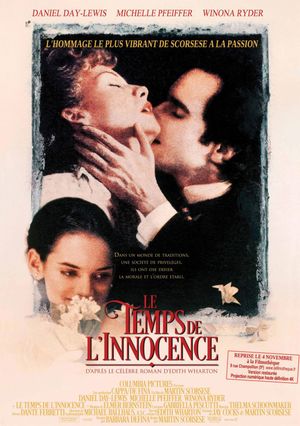

New York, un milieu extrêmement clanique, des rapports de pouvoir bien établis, une tension entre liberté individuelle et traditions familiales...Dans Le Temps de l’Innocence, adapté du roman d’Edith Wharton, Scorsese délaisse les truands pour plonger dans un monde tout aussi impitoyable : celui des convenances sociales de la haute bourgeoisie new-yorkaise de 1870.

L’histoire se concentre sur Newland Archer, un avocat cultivé, tiraillé entre sa fiancée May Welland, incarnation parfaite de la jeune femme bourgeoise sage et obéissante, et la comtesse Ellen Olenska, qui revient d’Europe avec une réputation sulfureuse. Alors que cette classe dominante est en déclin et qu’elle s’accroche d’autant plus à ces tradition, Olenska incarne une liberté scandaleuse : elle a fui son mariage, se lie d’amitié avec les nouveaux riches, s’habille sans modestie, parle de divorce et s’en moque du quand-dira-t-on. Alors qu’il aide la comtesse auprès des familles dominantes dans un souci de préserver la réputation de May, il se languit de plus en plus d’elle, tellement plus intéressante que sa cousine. Elle est ce qu’Archer désire autant qu’il le craint, car cela signifie également une certaine mise au ban.

Dans ce cadre, le réalisateur reconstitue avec une minutie impressionnante un monde opulent et rigide, où tout est réglé comme une horloge suisse. Chaque dîner, chaque bal, chaque visite obéit à des règles strictes. Les scènes à l’opéra, où l’on passe plus de temps à observer les spectateurs que la scène, disent tout de cette société où l’apparence et le regard des autres dictent les comportements. Cette attention au détail est fascinante. Décors, costumes, musiques... Tout est pensé pour souligner à quel point ce monde, bien que somptueux, est aussi une prison. Scorsese semble avoir un respect immense pour le matériau source – à la fois le roman de Wharton et l’époque qu’il décrit — et aurait mis 3 ans à préparer le film. Mais ce classicisme, magnifique en apparence, finit par instaurer une certaine froideur. On a parfois l’impression de regarder un tableau de maître dans un musée : c’est splendide, chaque détail est à sa place, mais il manque ce souffle, cette vibration qui nous emporterait pleinement.

La voix off, omniprésente, renforce cette impression. Elle rappelle les échanges de lettres qui rythment l’histoire et ancre davantage l’intrigue dans un époque où le langage est codifié et le reflux des sentiments dominent les interactions. Mais je la trouve envahissante, presque une béquille narrative, comme si Scorsese n’avait pas confiance en ses images pour transmettre l’intériorité des personnages. Certaines scènes parviennent à casser ce carcan. Les scènes entre Archer et Olenska, plus resserrées, où le regard de la caméra s’intensifie, laissent entrevoir le combat entre désir et conformisme, entre liberté et sécurité.

Et puis, il y a cette fin avec un Archer de 57 ans, vieilli, usé et désenchanté. J'hésite entre un maquillage un peu raté ou la métaphore visuelle un peu lourde sur l'homme broyé par le désenchantement, dévitalisé par son choix de conformisme.

Finalement, Le Temps de l’Innocence est une œuvre impressionnante par sa précision et son ambition, mais elle laisse malheureusement assez froid. C’est un film qu’on analyse mais qui peine à faire vibrer. Un chef-d’œuvre formel, sans aucun doute, mais qui manque un peu de spontanéité et de passion pour nous emporter pleinement.