Comment faire un bon film fantastique dans la France post-2020 ? C'est peut-être aussi simple que cela : en faisant un film des années 70. Adrien Beau, réalisateur (et, ici, interprète de marionnette), choisit pour son premier long-métrage de partir en quête de la Hammer et des Universal Monsters, mais dans un cadre européen. Avec, en bandoulière, cette envie, devenue assez rare tout de même, d'aller à l'essentiel de son sujet, sans chercher à en faire des tonnes, en se laissant "simplement" guider par le plaisir de raconter une histoire, de faire jouer des acteurs. De montrer, au sens presque théâtral du terme. Par exemple, niveau casting, Le Vourdalak joue à la fois à la marge et au centre. Les connaisseurs auront le plaisir d'y retrouver Ariane Labed et Grégoire Colin : la première, régulière du cinéma d'auteur français passée à l'international dont le CV égrène des noms aussi prestigieux que Philippe Grandrieux, Yorgos Lanthimos, Richard Linklater ou Peter Strickland ; le second, figure historique de ce même cinéma d'auteur qui connut son heure de gloire dans les années 2000 avec bon nombre de rôles sulfureux et inquiétants, notamment chez Claire Denis, et dont les apparitions se font désormais rares mais qualitatives. On pourra leur adjoindre d'autres noms surprenants, comme Vassili Schneider, frère cadet de Niels (et auquel il ressemble comme deux gouttes d'eau, au point que j'ai cru pendant une demi-heure voir une performance de son frère).

Le même paradoxe s'applique à la philosophie générale du film, qui imite donc une certaine arrière-garde du cinéma de monstres au point d'en singer la patine vidéo (amis de la haute définition, passez votre chemin) autant que le design de sa créature, délicieux vampire auquel donne vie une marionnette en carton-pâte totalement cheap, et pourtant crédible par ses interactions avec les humains sans que ceux-ci ne la considèrent comme monstrueuse. C'est une idée toute bête, éprouvée mille fois, reliquat direct de ces vieux films de monstres où la seule audace d'intégrer les créatures les plus manifestement fausses dans des dialogues avec des acteurs de chair et d'os suffisait à imposer leur véracité. A ce seul niveau, Le Vourdalak impose un petit miracle de courage artistique, en faisant converser ses interprètes humains avec une espèce de poupée de fête foraine au teint gris et aux yeux globuleux qui n'est pas sans évoquer la goule de la série moderne Creepshow produite par Shudder. Le grain d'image très prononcé lui permet de se fondre dans le décor comme si elle y avait sa place de droit, au même titre que sa voix, en l'occurrence celle du cinéaste lui-même : une pure voix d'acteur de théâtre, presque de film d'animation à la Michel Ocelot, dont le coffre suave et profond (carrément sexy, disons-le) contribuent à lui insuffler un caractère profondément tactile.

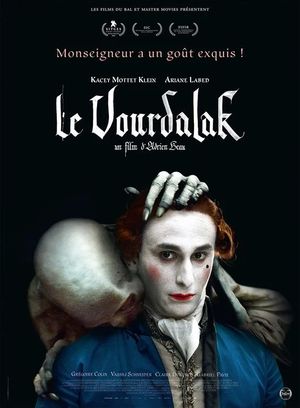

Le Vourdalak a aussi pour lui l'évidence du trait, le ramassage de la durée en 90 minutes tenues au cordeau : chaque réplique a son sens, chaque geste sa portée, chaque plan, sa couleur. Ainsi tourné vers la nostalgie, le film fait la nique aux modes actuelles du remplissage de temps d'écran, auxquelles le cinéma fantastique n'est pas le dernier à succomber. Les personnages, le décor sont posés en quelques minutes, sans tourner autour du pot : les seuls visages des acteurs y racontent quelque chose. Kacey Mottet Klein, dans le rôle de l'étranger déboulant dans une famille bizarre, est à la fois le héros et le spectateur, celui par les yeux duquel on voit le film. Clown blanc, visage poudré, perruque ridicule, l'acteur est étrangement parfait, autant par la finesse de son interprétation que par l'étrange drôlerie de ses répliques, toujours très factuelles (il est un peu le commentateur de l'action), et pourtant qui tapent toujours à côté, dans un humour presque littéraire à la Jean Echenoz. Sa présence subtilement décalée, son physique délicatement grotesque en font plus qu'un personnage : un catalyseur, un vecteur de transmission de l'histoire, un trait d'union entre l'action du film et le public ; et aussi, de façon plus moderne, un avatar de notre propre époque, la personnification d'un commentaire discret et pertinent sur certaines luttes sociales contemporaines qui trouvent dans le film un écho beaucoup plus intellectuellement stimulant qu'un gros film de studio, à propos pourtant comparable.

Et puis il y a la peur, qui n'est pas la dernière des choses qu'on vient chercher dans le genre. Elle est, dans le Vourdalak, à la fois absente et présente. Absente, car la facture très originale du film réquisitionne tant les sens qu'il ne reste que peu de synapses au spectateur pour se concentrer sur l'aspect horrifique : on est sans arrêt en train de s'extasier devant la beauté d'un plan, d'être caressé par la voix suave de l'un(e) ou l'autre interprète, de rire du curieux décalage entre l'horrible méchant de bric et de broc et ses enfants pétris d'incertitude, qu'on oublie de faire attention au reste. Qui, pourtant, est bien là, dans les interstices. L'œil avisé se délectera d'apparitions furtives, de scènes gore plus ou moins imagées qui vont parfois chercher du côté du Jonathan Glazer d'Under the Skin. L'oreille affûtée s'empiffrera d'un sound design inversement moderne alternant musiques de chambre (toujours très à propos) et silences pesants, froissements de draps suspects à la nuit tombée, éclats de voix aussi limpides que surprenants. Mais il faut bien admettre que c'est presque secondaire, tant, en toute occasion, c'est l'esprit avant tout qui vogue entre rire et inquiétude, face à l'âpreté des dialogues et des situations, face à l'expressivité fascinante de visages d'acteurs filmés sous leur meilleur jour. Il y a un petit côté Friedkin de fin de carrière dans Le Vourdalak : comme le maître américain, Adrien Beau est un défenseur des acteurs, il les comprend et les valorise. Rien de bien original, pourrait-on penser ; mais pour un film de genre français, où le fait de très mal jouer est presque devenu la norme, la réussite est d'autant plus méritoire qu'il ne s'agit que d'une parmi plusieurs.