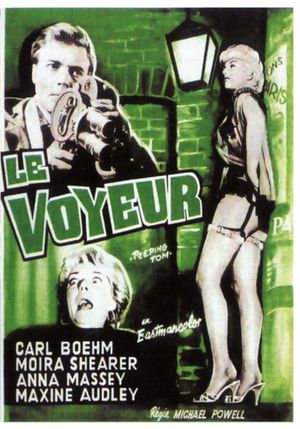

Il était une fois un film que le septième art, dans ses entreprises les plus téméraires et les plus audacieuses, se devait de concevoir. Impensable qu'il ne le produise pas. Incroyable pour autant qu'il l'ait produit. Cette hypothèse pourrait s’appliquer à un certain nombre de longs-métrages, mais peut-être à aucun aussi fortement qu'au Voyeur. Qui devrait rester pour toujours comme "le" film primitif sur le cinéma, ou mieux, sur le rapport entre le plan, celui qui le compose et celui qui la regarde. Primitif au sens de sauvage, de nu, de ludique. Il appartient en effet corps et âme à l’imagination d'un grand réalisateur de studio (Michael Powell l'a signé juste après sa séparation d'avec Emeric Pressburger). Il a donc peu à voir avec ce qui constituera ultérieurement la méditation des cinéastes sur leur propre pratique. Personne d'autre n'avait abordé ainsi un tel sujet, et personne ne le fera non plus par la suite. L’effrayant vertige que l’on éprouve à découvrir ce thriller scopique tient justement dans l’approche littérale d’une matière ô combien porteuse de réverbérations et d’emboîtements, où tout concourt à développer les effets de miroir à l’infini. Il débute sur une paupière close, comme si la personne qui se trouvait derrière était en train de rêver. Soudain l’œil s'ouvre tel un obturateur de caméra et fixe, pétrifié, ce qu'il a devant lui. Véritable emblème filmique, il bouscule la position traditionnelle du public et en fait celui qui est regardé. La suite, à l'avenant, raconte l'histoire d'un homme qui, non content d’épier ses victimes, les égorge et met ses dons de créateur au service de sa passion perverse. Le spectateur pénètre ainsi au cœur de l’orage pulsionnel, devient le foyer de la lentille, le voyeur complice du photographe. Dans cette réflexion sur la fabrication et la consommation des images, c’est sur lui qu’est dirigée la lumière aveuglante du projecteur.

https://zupimages.net/up/18/10/n91m.jpg

À l’âge de neuf ans, Mark Lewis contemple les ébats d'un couple pendant que son père filme ses réactions à l'aide d'une caméra portative. Ce dernier est un célèbre éthologue qui a consacré sa vie à l'étude psychologique de la peur, employant comme cobaye son propre fils dont il enregistre et répertorie toutes les émotions. Au milieu de la nuit, son appareil à la main, il le réveille en sursaut, glisse un lézard dans son lit pour capter sur son visage une expression inédite de crainte et de dégoût. Plus tard il le filmera au chevet de sa mère morte. Il guette l'enfant sans répit, créant chez lui une psychose de la perception visuelle assimilée dans son esprit à la peur et au désir de faire du mal. Contre cette menace qui l’empoisonne, Mark réagit en scrutant à son tour ceux qui l'entourent. Un plan le montre filmant son père en train de le filmer, tandis qu’à côté de ce dernier se devine l’ombre de la femme qu’il a épousée et qui a donc supplanté sa mère. Après la disparition de son géniteur Mark poursuit les expériences de celui-ci, non sans les perfectionner sensiblement, et à des fins qui cessent d'être scientifiques. Ayant développé l'opinion franchement originale selon laquelle le cinéma a été inventé pour fixer en gros plan la mort de jolies filles, mais préférant user dans ce but de la caméra-couteau en place de la caméra-stylo, moins efficace, il conçoit un appareil spécial : l’un de ses pieds, dont l'extrémité se dévisse, dissimule une lame acérée. Après avoir brandi dans le sens du travelling ultime cette épée mise à nu, il la plante dans le cou de sa proie, sans cesser de tourner, tandis qu'un miroir parabolique déployé autour du téléobjectif a pour effet de provoquer chez celle-ci, qui voit s'y refléter son agonie, un plus haut degré d'épouvante. La caméra filme donc le cinéaste assassin qui filme sa victime assistant elle-même en direct au déroulement du crime.

Première qualité : la manipulation fonctionne à plein, alors même que d'emblée les fantasmes et les conventions sont pris à bras le corps, déballés au premier degré. Le jeu a lieu, mais uniquement par surcodage. Notre stimulation relève du "Jusqu'où n'ira-t-il pas ?", à quelle métaphore le réalisateur se refusera-t-il ? Et de constater que, fort heureusement, il ne nous épargne rien. Cela va d'un traitement systématique de l'univers technique du cinéma (la pellicule, le laboratoire, le studio) comme univers d'obsession, de fascination, au traitement élaboré de l'espace : absence de portes et d’ouvertures, le regard n'étant stoppé que par un rideau ou un écran, et le seul "trou de serrure" étant l'objectif de la caméra. Une réalité complexe s'instaure : d'une confrontation aux emblèmes on passe à un processus de symbolisation, dont les mouvements oscillatoires vont de voir à se cacher, et de se montrer à être aveugle. Pour autant — seconde qualité — le cinéaste sait exactement où s'arrêter. Comment ne pas tenter de montrer l'indicible, le privé, le clandestin, c’est-à-dire le plaisir et la peur (les deux faces complémentaires d’un même sentiment) ? Là, c'est la triple trouvaille du miroir : d’abord tenu secret auprès du spectateur, puis suggéré par le reflet sur la rétine de l’enfant, et parabole enfin pour signifier la terreur sur le visage de la victime, sans avoir à le montrer comme tel. D’ordinaire un voyeur se cache. Mark, lui, donne à voir ce que ne saurait supporter son propre regard. L’importance accordée aux appareils d’enregistrement et de reproduction des images (à tel point qu’il apparaît comme évident que c’est la caméra du protagoniste qui fait de lui un assassin, prisonnier presque inconscient d’un objet maléfique) renvoie sans cesse à l’art et à la manière de s’en servir, donc à la mise en scène. D’où la nécessité pour lui de concevoir ses films comme un réalisateur auquel une seule et unique prise serait accordée. Le meurtre de Vivian est en ce sens exemplaire : une véritable répétition est dirigée par Mark avant le "tournage" final. Mais le propos s'élève encore au-delà de ces jeux subtils. On peut y voir l'étude psychologique d'un authentique auteur de films, poussant jusqu'à la limite une certaine conception de la direction d'acteurs. La névrose ne suffit pas à rendre compte de la personnalité de Lewis, qui est aussi et à la fois cinéaste sadique et meurtrier, ces différentes facettes formant un tout cohérent. Mais contrairement à l'idée reçue selon laquelle chacun tue ce qu'il aime, Lewis se refuse à filmer la fille dont il est épris. Il faut remarquer le soin avec lequel la composante sadomasochiste du voyeurisme se trouve explicitée : le serial killer finit par appliquer à lui-même, en retournant sa caméra contre son propre corps, le traitement qu'il infligeait à ses victimes, terminant son "documentaire" par un admirable close-up.

https://zupimages.net/up/18/10/m4tn.jpg

La mise en abyme structure donc l'ensemble du Voyeur. Mais pour que l'accent sur l’horreur soit déplacé, il faut accompagner Mark dans son retour aux sources. Celui-ci a en effet transformé l’atelier obscur dans lequel son père menait à bien ses néfastes expériences en chambre noire. Métaphore de son inconscient hanté par le discours de l'Autre, cet antre est aussi un arrêt sur image. Il s’y repasse inlassablement le chronicle des épisodes douloureux de son enfance. Au sadisme de la démarche s'associent les perversions de la distorsion des étapes classiques. Ainsi la scène primitive est liée à l'adultère, le deuil à la perte réelle de la mère, l'entrée en puberté au fétichisme. La caméra est reçue par Mark en même temps que le traumatisme originel (mort de la mère, rejet de celle qui s'y substitue). Dès lors pour lui, filmer c'est chercher à pénétrer, à faire jouir, à voir se transfigurer le visage de la femme. Tout le reste suit : le plaisir quasi sexuel à se projeter les rushes, l'impuissance (l’opérateur bras en croix, crucifié sur l'écran blanc), l’appareil phallique porté à ses lèvres par le héros, caressé par un flic enquêtant sur les assassinats ou laissé à la maison lors d'une promenade avec Helen, vierge enamourée. L’homme à la caméra cède le pas à cette entité presque monstrueuse qu’est l’homme-caméra. Le vrai film d'épouvante n'est pas celui qui se déroule ostensiblement sur l’écran mais celui projeté par le cerveau de Mark, qui espère pouvoir lire sur les traits convulsés de ses victimes la peur qu'il ne peut pas contenir. À la fin, il est amené à filmer le fait qu'il enregistre ses crimes et, partant, à se livrer à la loi. La boucle est bouclée, la série de photos condensée sur le plan généalogique résume son existence, du petit garçon triste et timide qu’il est resté toute sa vie à l’adulte expirant. Ses dernières paroles sont effrayantes : "J'ai peur, et j'en suis bien aise."

L’appellation gentiment familière de Peeping Tom s'applique aussi au spectateur qui se trouve ici exceptionnellement favorisé : ne lui est-il pas permis de s'adonner à ce comble du voyeurisme qui consiste à voir un voyeur, à voir ce qu'il voit et à le voir voyant ? À ce titre l’œuvre est un cercle vicieux dont rien ne peut s’échapper. Lorsqu’un curieux lui demande pour quel journal il travaille, Mark répond tout naturellement The Observer. Et la seule personne à voir clair dans cette histoire est une alcoolique atteinte de cécité, à qui sera dévolu le deus ex machina. Les fragments du film que tourne Lewis sont montés et insérés dans l'action avec une extrême habileté, si bien que la même séquence peut être perçue simultanément du point de vue du personnage à travers son viseur et de celui du metteur en scène. À l’apparat et à la netteté du 35 mm couleurs s’opposent alors les approximations, les flous, les saccades du 16 mm noir et blanc. Quant au suicide de Lewis dans l’éblouissement des flashes, il s'accompagne d'une pompe funèbre impressionnante : sirènes de police, hurlements d'enfants enregistrés au magnétophone, explosion de lampes, cris d'horreur et bruits divers. Michael Powell est connu pour avoir su utiliser toutes les possibilités et tous les effets du studio, pour avoir été à la pointe des innovations visuelles et des expérimentations graphiques de son époque. Le Voyeur ne le dément pas. Probablement que lui seul pouvait offrir, en 1960, un film aussi extrême et aussi audacieux. La sophistication mise habituellement par les cinéastes à varier les jeux d'amour et de mort va rarement jusqu'à l'essentiel. Grand est notre trouble lorsque nos regards se portent vers d'autres horizons, où se fait jour une conception aussi résolument fantastique. Photographiant dans une chambre sordide une femme très dévêtue, Lewis, pour surprendre sur son visage une insolite manifestation d'étonnement, lui dit "Look at the sea." Avis aux scaptophiles qui sont las des petits oiseaux.

https://zupimages.net/up/18/10/x6az.jpg