Dans ma maison sous terre...

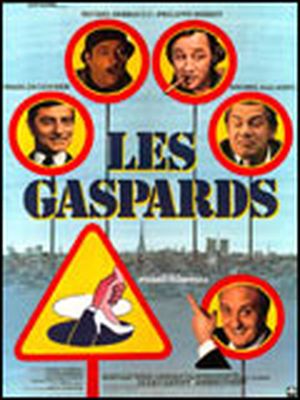

Si certains films de Tchernia sont bien connus et font partie, comme "Le Viager" (1972) par exemple, des classiques d’un certain cinéma familial français, d’autres le sont beaucoup moins. Le fait qu’il s’agisse ici d’un film qui n’a, malgré un relatif oubli, rien d’une œuvre mineure, nous donne une bonne raison d’en parler. En effet, rien que le casting nous laisse entendre qu’on n’a pas vraiment affaire à un produit de seconde zone : Michel Serrault, Philippe Noiret, Michel Galabru, Gérard Depardieu, Jean Carmet, Annie Cordy, Charles Denner et même… Chantal Goya ! Et le scénario est co-écrit par René Goscinny, rien que ça. Comme toujours, Tchernia prend en charge la narration en voix-off, avec son timbre grave de conteur de veillées, ce timbre bien connu du public français tant on l’a souvent entendu au cinéma – pas uniquement dans ses films d’ailleurs, mais également beaucoup dans le monde du dessin animé, dans certaines adaptations de "Lucky Luke" par exemple. Tchernia partage avec Guitry ce goût pour la narration extérieure (extradiégétique comme on dit en narratologie), une inspiration plus littéraire que cinématographique à proprement parler.

Rondin (Serrault) est libraire à Paris et passionné par l’urbanisme de la vieille capitale, à laquelle il a consacré un ouvrage. Seulement, il ne reste plus grand chose de l’ancienne ville en 1974, d’autant que le ministre des travaux publics (Denner) a entrepris d’énormes chantiers un peu partout, pris par une folie mégalomane de destruction, semblant prendre au mot cette réflexion de Napoléon qui disait que « pour embellir Paris, il y a plus à démolir qu’à bâtir » et qu’« il faut, sous peine de suffocation, évider cet intérieur devenu trop compact ». Rondin accepte ce désordre incessant jusqu’à ce que sa fille (Chantal Goya) disparaisse une nuit au retour d’une fête entre amis. Le commissaire incompétent auquel il va signaler cette disparation (Galabru) ayant visiblement d’autres chats à fouetter, il décide de mener l’enquête lui-même. Il découvre alors, sous Paris, un réseau labyrinthique de souterrains dans lesquels se sont retranchés les Gaspards, un groupe clandestin de résistants opposés aux grands chantiers du ministres – le terme gaspard n’étant autre qu’un mot argotique un peu archaïque pour désigner les rats. Cette bande, menée par Gaspard de Montfermeil (Noiret), a recréé sous terre une microsociété d’esthètes et d’hédonistes, vivant de rapines (poireaux arrachés des potagers par en dessous, vin volé dans les caves, etc.) et kidnappant de temps en temps des touristes pendant les visites des catacombes pour en faire des esclaves plus ou moins consentants qu’ils font pédaler dans une salle rempli de vélos d’appartement afin de produire de l’électricité pour l’éclairage des galeries…

Le mythe du monde souterrain, très présent dans la littérature (notamment dans la science-fiction) a aussi souvent été évoqué au cinéma, de "Voyage au Centre de la Terre" (Henri Levin, USA, 1960) à "Underground" (Emir Kusturica, Serbie, 1995) mais il est ici abordé d’une manière particulièrement poétique. De Montfermeil, dandy magnifique, pose en seigneur anachronique d’un petit peuple de philosophes dégoûtés par la modernité, réfugiés dans des cavernes superbement décorées par moult objets d’art dérobés dans les caves du Louvre. Tandis que le ministre aux visions hallucinées imagine deux énormes buildings plantés de part et d’autre de Notre-Dame, le mélancolique Rondin admire ses photos du vieux Paris. Déguisé en poilu de la première guerre (on ne comprend pas vraiment pourquoi), il erre dans les tunnels et rencontre même un soldat allemand caché à qui personne n’a dit que la guerre était finie (nouveau parallèle avec "Underground")…

Tchernia parvient à nous donner l’impression qu’on vit finalement mieux sous terre qu’à la surface. Il nous présente un Paris bruyant, sale et désordonné, livré aux marteaux piqueurs et aux grues, contrastant avec les cavernes spacieuses et paisibles des Gaspards, où l’on déguste les mets les plus fins et où on termine les repas en jouant de la musique classique. C’est une guerre que ces deux mondes se livrent, le ministre persistant à dire qu’il « ne fait pas des trous mais ordonne des excavations » et les Gaspards entendant bien ne pas laisser les pelleteuses avancer jusque dans leur cité secrète, qui sera finalement transformée en énorme parking… On serait tenté au final de donner raison à Attila Kotanyi et Raoul Vaneigem, qui écrivaient en août 1961 dans le n°6 de la revue "Internationale Situationniste" : « Comme l’esthétique, dont il va suivre le mouvement de décomposition, le développement du milieu urbain peut être considéré comme une branche assez négligée de la criminologie. » Eternel combat des artistes face aux partisans du fonctionnel, des nostalgiques face aux progressistes. Au bâtiment du ministère s’écroulant suite à un glissement de terrain sciemment provoqué par les Gaspards, Tchernia oppose une des plus belles images du film, celle de l’unique arbre des cavernes, verdoyant au fonds d’un vieux puits sous un rai de lumière dardé depuis la surface.