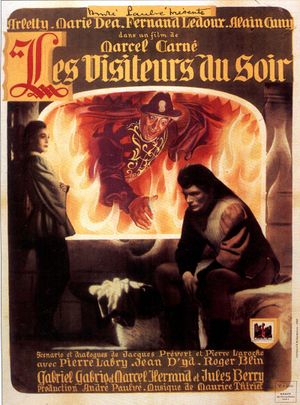

Entre conte de fées et romance courtoise

Durant la première moitié du XXème siècle, le cinéma fantastique, qui n’occupait pas encore la place de choix qui est la sienne depuis les années 1960, se divisait en quelques grandes écoles, très marquées par leurs origines géographiques. Il y avait bien sûr, dans un premier temps, les Allemands et leur cinéma fantastique expressionniste (qu’on a d’abord appelé le caligarisme), celui du "Faust" de Murnau par exemple ; puis les Américains, plus attirés par l’épouvante et une vision spectaculaire du fantastique au sujet de laquelle on a parfois parlé de cinéma gothique ; et enfin les Français, artisans d’un genre tout à fait différent, qui survivra assez longtemps et qu’on pourrait appeler le fantastique poétique. Ses caractéristiques principales en sont le romantisme, une recherche esthétique visant le féérique ainsi qu’une inspiration puisant dans les contes et dans l’imaginaire médiéval. C’est à ce genre qu’appartient par exemple "Peau d’Âne" de Jacques Demy, mais aussi, bien des années plus tôt, ce film de Marcel Carné qui fait l’objet de la présente chronique.

L’action se passe à la fin du XVème siècle. Deux ménestrels, Dominique et Gilles (Arletty et Alain Cuny) demandent le gîte et le couvert au château du baron Hugues (Fernand Ledoux). Mais il s’avère que ces deux troubadours, qui enchantent les convives de leurs complaintes courtoises et qui possèdent des pouvoirs magiques (comme celui d’arrêter le temps), ne sont autre que des envoyés du diable venus semer la discorde dans cette cour. Dominique et Gilles parviennent rapidement à séduire, chacun de leur côté, la princesse Anne (Marie Déa), fille du baron, et le seigneur Renaud (Marcel Herrand), l’homme qui lui est promis. Mais les choses se gâtent lorsque le séducteur Gilles est touché par l’amour véritable et que le diable en personne (Jules Berry) doit faire son apparition pour le ramener à l’ordre. Au milieu de ces êtres mélancoliques ou enamourés, son jeu détonne : au calme et à la langueur des hommes il oppose ses sarcasmes, son entrain, son grand rire moqueur, un rire contagieux qui contamine l’ensemble des courtisans attablés lors d’une scène d’anthologie. « Mais pourquoi riez-vous ? » leur demande-t-il alors, jetant un grand froid. Ce n’est que vers la fin qu’il sombre lui aussi dans la tristesse et le dépit, Anne se refusant à lui malgré toutes ses promesses et toutes ses menaces. Et lorsque Renaud est tué en combat singulier par le baron et qu’on célèbre son enterrement dans l’église, le diable, qui est le vrai instigateur de cette rixe entre un beau-père et son beau-fils, se prend la tête à deux mains et gémit : « Les cloches ! Quelle singulière coutume ! Un homme est mort, bon : est-ce une raison pour faire du bruit ? »

Il n’est pas inutile de savoir que ce film a été tourné durant l’Occupation (le critique François Vinneuil, plus connu sous le nom de l’écrivain Lucien Rebatet, en a d’ailleurs écrit le plus grand bien dans "Je Suis Partout") dans des conditions matérielles difficiles, et que si le tournage a pu avoir lieu, c’est en partie grâce à l’intervention personnelle d’Arletty, qui se trouvait être une amie de la fille du ministre Laval – ce qu’on ne manquera pas, entre autres choses (en plus de ses coucheries avec un officier allemand), de lui rappeler lors de la Libération. On raconte également que les acteurs ont dû jouer la faim au ventre, l’époque étant au rationnement strict, et que Carné devait veiller à ce qu’ils ne pillent pas entre deux prises les aliments présentés lors de la scène du banquet dans le château. Certains critiques ont cru voir après coup dans ce film un sens caché, un appel à la résistance contre l’occupant. Lorsque Gilles et la princesse Anne désobéissent au diable et décident de s’aimer malgré tout, qu’il les change en statues mais que leur cœur continue à battre sous la pierre, n’est-ce pas le symbole même de la France résistante continuant de vivre sous la botte nazie ? L’image est belle mais l’interprétation paraît un peu hasardeuse. Il semble au contraire que ce film n’ait rien de politique et que, comme beaucoup de cinéastes de cette époque, Carné ait choisi sciemment un sujet (une romance médiévale) suffisamment éloigné du contexte de ces années-là pour éviter toute censure ou tout entrave administrative.

Rarement film n’aura mieux mérité l’adjectif de lumineux. Dans ce noir-et-blanc propre et bien découpé, c’est incontestablement le blanc qui domine, celui des murs du château, du ciel éblouissant, de la lumière idyllique qui baigne les jardins fleuris, la fontaine des amants perdue dans les vergers printaniers ou les ruines recouvertes de lierre où la jeune Dominique, travestie en homme, tente de séduire le baron. On est à la fois dans le conte de fées et dans le lai amoureux. La magie opère, désarmante de simplicité, sans effet de manche, c’est Gilles qui ressuscite un ours mort, le bourreau avec sa canne à pêche qui tente de convaincre les poissons qu’il est « un brave homme », des nains encapuchonnés qui dansent la sarabande autour des émissaires du diable pour leur rappeler que l’amour véritable leur est interdit… Les dialogues, comme le scénario, sont de Jacques Prévert, avec qui Carné collaborait souvent. C’est le grand poète qui met dans la bouche de l’hypnotisante Arletty des répliques telles que celle-ci : « Il paraît que ça passe le temps, les remords. Si j’en avais, ça m’aiderait peut-être à vivre. Mais pourquoi en aurais-je ? Les hommes m’ont aimée, comme ils disent dans leur langage fleuri. Je me suis laissée faire. Est-ce ma faute s’ils pleuraient et abandonnaient tout pour moi, même leur vie ? »