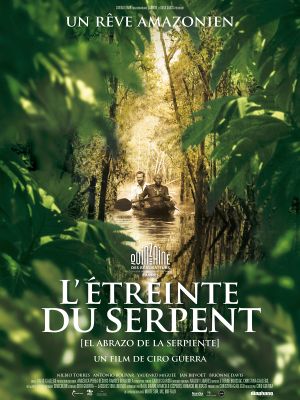

A l'instar du film La Fleur De Buriti (2023) que j'ai chroniqué récemment, L'etreinte du serpent (2015) nous convie à un voyage aux confins de la foret vierge et de ses peuples et on peut même quelque part considérer ce dernier comme un préquel.

En effet, bien qu'ayant une approche moins réaliste, le film en filigrane traite aussi du choc civilisationnel, des effets qu'induisent l'arrivée des occidentaux et de leurs us sur les traditions ancestrales et de l'avènement d'une modernité subie. Documenté de façon contemporaine dans "La Fleur de Buriti" se focalisant sur les conséquences qu'ont eu pour les peuples premiers ces apports occidentaux. Dans l'étreinte du serpent, le thème est abordé sous une forme pleinement fictionnelle et dans deux temporalités.

S'inter mêlant dans des circonvolutions* qui s'enlacent dans une geste qui figure autant les méandres du fleuve qui sert de véhicule aux personnages, que les cycles temporels qui se répondent pour ne finir par former qu'une boucle. Le récit non linéaire vient nous rappeler que l'idée d'un temps flèche allant du passé vers l'avenir reste une croyance étrangère aux indigènes, qui sont davantage dans l'idée d'un temps fait d'allers et retours.

Karamakate chaman surpuissant étant le pivot central où viendront s'articuler les deux temporalités.

Dans l'une il est un jeune chaman qui guide dans la jungle un ethnologue, Théo, qui fort de ses convictions ne souhaite pas que ses interactions avec les peuplades croisées lors de son périple aient trop d'impact. Il est par exemple très contrarié du "vol" de sa boussole, qu'il considère comme un outil moderne qui risquerait de faire oublier à ces gens leurs savoir ancestraux sur comment se guider dans ce labyrinthe impénétrable que constitue la foret. Ce à quoi Karamakate lui répond qu'eux aussi ont le droit d'apprendre, réflexion qui renvoie à la thématique que j'ai développé dans ma critique de "la fleur de Buriti" qui bat en brèche l'idée que ces populations refusent le modernisme mais plutôt que ce modernisme n'est pas vecteur, pour eux et leurs traditions, que de positivité.

Dans l'autre, qui dans notre acception scientiste du temps, parait se dérouler quelques dizaines d'années plus tard, c'est Evans que nous rencontrons, lui est à la recherche d'une plante mystérieuse, dont l'existence même est sujette à controverse, un puissant hallucinogène qui lui permettrait de réapprendre à rêver. Là encore l'idée du rêve diffère dans l'esprit des habitants de ces lieux inondés de nature et de croyances mystiques difficilement appréhendables pour nous européens, ils sont parties intégrantes de la réalité et doivent être perçus comme des messages afin de guider nos pas dans le monde "éveillé".

Or cette plante, dont on doute de l'existence, un homme et un seul pourrait savoir où elle se trouve mais aussi comment l'utiliser, Karamakate. Notre chaman depuis le premier voyage a décidé de s'enfoncer plus loin dans la jungle et de ne plus avoir le moindre contact avec l'humanité, ces années d'isolement ont fait de lui un Chullachaqui, un humain dépourvu de souvenirs et d'émotions. Ainsi lorsqu'Evans accompagné de son guide apparaissent dans sa vie d'ermite pour le prier de leur venir en aide dans leur quête, cette rencontre et ce voyage vont tout autant bouleverser l'étranger dans ces paysages que l'homme sensé y être chez lui comme arbre y est chez lui.

C'est au cours de ce second voyage sur le fleuve, que les temporalités et les souvenirs de Théo, vont refaire surface, comme régurgités par le fleuve. Ce sont des objets qui paraissent resurgir du précédent périple et qui vont questionner le chaman quant aux véritables intentions de ce "blanc", puis la route et quelques identités remarquables des paysages traversées qui vont réveiller en lui les souvenirs enfouis dans son subconscient et rendre sa suspicion encore plus forte envers Evans. Car déjà les richesses dont regorge la nature, sa nature, ont été le fruit de pillages, souvent accompagnés d'exactions violentes envers ses habitants originels. Le caoutchouc qui dans une séquence tout autant édifiante que terrible en étant un exemple parmi d'autres. Le lien que je vois avec "la fleur de Buriti" est ici fait selon moi, plus qu'un refus absolu de la modernité, qu'un rejet viscéral du contact avec les étrangers, ce que refusent et combattent (en pure perte dorénavant je le crains) les peuples premiers c'est la spoliation de leurs richesses et la fin programmée de leurs cultures millénaires, ce sont des droits indéfectibles à gérer leurs espaces.

Les doutes de Karamakate allant grandissant, il clôt cette odyssée par un mouvement radical à la fois désespéré et irrémédiable bouleversant.

Fable mystique, conte philosophique, deux civilisations s'étreignent dans un acte à la fois prédateur et de transmission des savoirs oubliés.