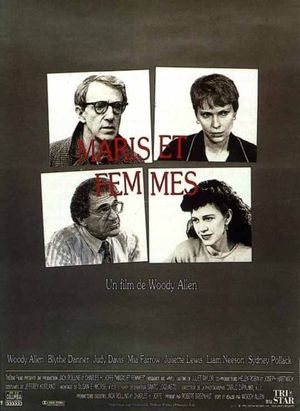

C’est le genre d’anecdote que les projectionnistes se délectent sans doute à raconter. À la sortie de Maris et Femmes, ils reçurent une note de Woody Allen expliquant que leur copie n’était pas déficiente, que ses défauts visibles, ses imperfections techniques, ses images floues, tressautantes voire manquantes étaient délibérés, qu’ils relevaient de choix artistiques censés nourrir l’aspect documentaire, les accents de cinéma-vérité qu’il recherchait. Pour être sûr de rassurer sur ses compétences, il aurait pu ajouter que la mise en scène était à dessein truffée de faux raccords, de tremblés maladroits, de micros-cravates laissés apparents, de zooms brutaux, de recadrages au jugé, de regards-caméra, et que parfois même on distinguait le reflet, tabou d’ordinaire absolu, d’un perchman sur une vitre. Tout se passe comme si, soudain lassé de sa propre écriture, il avait voulu prouver que son cadreur, appareil en main, avait également de fameux biceps. Ce film constitue pour lui une expérience aussi neuve que celle de John Cassavetes balançant Shadows dans les gencives des majors. Mais une caméra à l’épaule et une série de plans-séquences montés à l’arraché suffisent-elles à créer l’illusion que l’œuvre a été extirpée au réel ? En vérité : non, et c’est tant mieux. On voit mal en effet un artiste de cette trempe donner brusquement des panneaux culturels auxquels personne ne croit plus, même dans le Midwest céréalier. La véritable explication est ailleurs, dans la force même du propos. La pudeur du faux reportage, le masque d’un comique éblouissant ne cachent plus rien du désarroi de l’auteur. Davantage que d’un Bergman ou d’un Tchekhov, ses maîtres avoués, son angoisse avoisine celle d’un Pascal, mais sans l’espoir de Dieu : tout le malheur de l’homme, dit Allen, vient de ce qu’il n’a pas reçu de la nature le don de savoir qui il aime, ni comment.

https://www.zupimages.net/up/23/41/ay8z.jpg

A priori, rien de sidéralement nouveau pourtant sous le ciel de Manhattan. Écrivain et professeur de littérature, Gabe Roth forme un ménage apparemment heureux avec Judy, tout comme leurs meilleurs amis Jack et Sally. Hommes à deux doigts de la soixantaine, femmes élégantes et actives, psychothérapie générale et beaux revenus pour tout le monde (sans oublier l’alcool, dont chacun se ressert plus souvent qu’à son tour). Un soir cependant, Jack et Sally annoncent avec une joyeuse désinvolture à Gabe et Judy qu’ils ont décidé de se séparer. Pour ces derniers c’est la consternation, le début d’un processus de décomposition qui conduira à la mort de leur propre couple, tandis que celui de Jack et Sally, après une période probatoire où chacun ira tenter l’aventure auprès de succédanés divers, se ressoudera. L’ultime élément perturbateur est cristallisé en la personne d’une fraîche poupée de porcelaine, élève et groupie de Gabe, belle comme la pluie puisqu’elle se prénomme Rain. Le dispositif pourrait relever d’une expérience de physique sur la fission des solides. Un choc initial déclenche une réaction en chaîne dans cet univers d’intellectuels new-yorkais sûrs de leur statut social, professionnel et sentimental. Il ne reste plus qu’à expédier le juvénile projectile sur cette matière convenablement chauffée afin d’obtenir l’explosion des particules de certitudes, de confort, de convenances et de self-control. Le cinéaste invite à la métaphore scientifique en faisant énoncer par l’un de ses protagonistes une version personnelle de la seconde loi de thermodynamique : "Tout devient merdique." Constat d’entropie qui est en fait un corollaire de la première loi de dynamique allenienne : tout le monde sait. Tout le monde sait que son couple ne va pas si bien, que les professeurs quinquagénaires ne sont pas insensibles au charme de leurs étudiantes, que le roman qu’on vient d’écrire n’est pas un nouveau Dostoïevski, que son voisin de bureau ne surgit pas par inadvertance pour chercher un livre ou un papier tous les quarts d’heure... Reste, quand le phénomène s’est produit — dans un dégagement de lumière qui permet de réaliser un film — à se débrouiller avec ce savoir dont on s’accommodait tant qu’on (se) le cachait.

Jack et Gabe sont deux échantillons d'un type classique, l'homme mûr qui succombe au démon de midi. Le premier se lance tête baissée dans une liaison avec une jeune enthousiaste d'aérobic et d'astrologie pour décider, la flambée de passion passée, qu'elle n'est qu'une idiote indigne de lui et de son milieu. Plus lucide, le second s'avise qu'il court à la catastrophe et met fin à l'idylle après un unique et romantique baiser aux chandelles. Mais sa "vertu" (ou faut-il dire sa prudence ?) ne sauve pas son mariage, Judy ayant finalement décidé de le quitter pour le collègue de bureau dont elle était "inconsciemment" amoureuse. Car les épouses marries de ces maris vagabonds sont dépeintes avec la même sévérité. Perpétuellement inquiète, définie par son premier conjoint comme une passive-agressive, Judy accable Gabe de sempiternelles questions piégées auxquelles il lui est évidemment impossible de répondre honnêtement. Quant à Sally (qu’interprète Judy Davis avec une folle incandescence), elle compense son insécurité monumentale par une hostilité dévastatrice. Jack la trouvait dominatrice, exagérément critique ; ces traits sont exacerbés par sa fureur d'avoir été trompée. Rencontrant d'autres hommes après sa séparation, elle dénigre systématiquement tout ce qu'ils estiment ou proposent et se rend insupportable dans quelques grandes scènes en équilibre instable entre le cocasse et le pitoyable. La propension de ces êtres en pleine crise conjugale à se leurrer à tout propos n’est jamais plus évidente que dans la succession des bilans finaux où chacun, installé dans la résignation ou le déni et semblant n’avoir rien appris, accumule les rationalisations laborieuses pour justifier ses choix et son évolution récente — qu’il s’agisse de la solitude morosement assumée de Gabe, du triomphe ambigu de Judy avec son nouveau partenaire ou du compromis fataliste conclu par Jack et Sally, qui tentent de se persuader que tout est presque pour le mieux dans le meilleur des mondes.

https://www.zupimages.net/up/23/41/avhz.jpg

Albert Einstein fait les honneurs du cyclotron d’Allen : le film s’ouvre sur la célèbre citation du père de la relativité, "Dieu ne joue pas aux dés", pour faire rétorquer aussitôt : "Il joue à cache-cache." Cache-cache est peut-être un jeu divin, c’est en tout cas un jeu de cinéaste, et de moraliste. Découvrir ce qui est dissimulé, s’arranger au quotidien avec ce qui a été révélé — tout Woody est là. Ne s'encombrant d'aucune structuration narrative, il intercale dans son home movie tissé de manœuvres, trahisons, séductions, vieilles querelles ressassées, scènes de ménage et réconciliations, des interrogatoires-confessions où chacun répond de ses actes, face caméra, devant un interviewer invisible. Ce protocole opératoire témoigne également d’un refus affirmé du dialogue brillant, de la formule à l’emporte-pièce, du one-liner qui a fait sa gloire. Si le long-métrage peut paraître moins profondément pessimiste, moins désespéré que Crimes et Délits, c’est que son champ reste circonscrit aux problèmes conjugaux quand l’autre, vaste fresque sociale contemporaine, se mesurait de surcroît à de redoutables questions morales, philosophiques et métaphysiques. Les personnages en étaient soit des criminels impunis, soit des innocents pénalisés. Dans Maris et Femmes, nul n’est criminel mais personne n’est non plus vraiment innocent. Allen s’y livre à un impitoyable inventaire des formes diverses de duplicité ordinaire. Dans les relations amoureuses, dit-il en substance, le pire est toujours sûr car chacun est capable de tout. Entre vases communicants et machines de guerre, ses couples ne font jamais que triturer les vieux démons respectifs : la fidélité, la confiance, la reproduction. S’y agglomèrent cette fois les questions propres aux hommes d’un certain âge que le cinéaste distille avec une mélancolie, une gravité poignantes et parfois morbides (le supplice d’une scène de taxi où Rain assène à Gabe ses quatre vérités). Au final, c’est ce dernier qui se retrouve seul, mais à entendre les confessions déprimantes de Jack et Sally sur la misère de leur propre couple, pourtant fraîchement reformé, on finit par penser qu’il en sort d’une certaine manière gagnant. Telle est la salutaire et récurrente morale de son cinéma : même dans ce monde de rapports minés qui se dégrade et se défait, on ne peut pas perdre sur tous les tableaux à la fois.

Allen n’avait jusqu’alors approché jamais de si près le ton de la confession, de la thérapie, du journal intime. Son style direct et impulsif, agité et instable taille avec une saisissante immédiateté émotionnelle dans le vif du sujet : l'amour qu'on éprouve (ou plutôt qu'on n'éprouve plus) et celui qu'on fait (ou plutôt qu'on ne fait plus), en tout cas celui qu'on discute car, entre maris et femmes qui ne savent plus très bien vivre ensemble, c'est la dernière des choses dont il soit encore important de parler. Le film frappe par sa peinture au vitriol, son amertume désenchantée, sa drôlerie si sporadique et si acerbe que lorsqu’on vient à en rire, on devrait sans doute en pleurer. Il faut voir la virtuosité avec laquelle un simple mouvement humain bouleverse la tonalité d’une scène pour prendre la mesure de la tension créative, du microclimat généré par cette analyse chirurgicale de l’anatomie du couple : à un coup d’œil hors champ de Mia Farrow répond un demi-tour complet de la caméra sur elle-même, qui saisit alors Woody interdit, brutalisé par cet objet indécent. Filmé à cru, sous la houlette impeccable et souple de Carlo Di Palma, Maris et Femmes prend des allures de Rohmer abrasif : entre jeu des quatre coins sentimental et quatuor dont l’harmonie, une fois fracassée, renaîtra sous la forme de duos épars. Parce qu’Allen a l’habitude de raconter des histoires inspirées par son expérience, prérogative valable pour n’importe quel créateur, et parce que le film est sorti au beau milieu de la tempête médiatique, du sordide déballage qu’occasionna la rupture du cinéaste et de sa compagne-actrice, peu de commentateurs firent l’économie d’un parallèle entre la fiction et la réalité. Pourtant il n’est pas anecdotiquement autobiographique ; méditation sur le possible, il présente plutôt un inventaire d’options, de directions parmi lesquelles l’auteur se réserve le droit de choisir, et anticipe sur le vécu davantage qu’il ne le recense. N’est-ce pas là l’une des fonctions les plus bénéfiques de l’art ?

https://www.zupimages.net/up/23/41/w90e.jpg