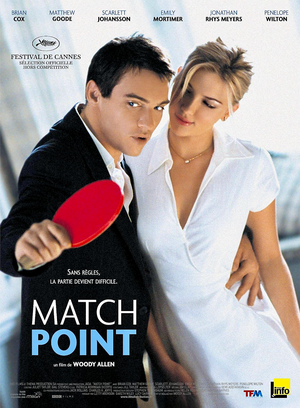

Une balle jaune passe et repasse au-dessus d’un filet. Soudain elle vient s’écraser doucement sur le rebord et, durant une fraction de seconde suspendue, en équilibre instable, elle semble hésiter, moqueuse : dans quel camp va-t-elle retomber ? Soit elle échoue de votre côté et c’est la guigne, soit elle décide de mourir de l’autre et vous remportez le point. Voire le jeu, le set et le match. C’est dire si la chance conditionne l’existence. Prenez Chris Wilton, jeune professeur de tennis au physique d’adonis, issu d’un milieu modeste et qu’un club londonien huppé vient d’embaucher. Il conquiert l’amitié de Tom Hewett, dilettante né avec une cuillère en argent dans le bec, fils d’aristo dont il va envoûter toute la famille. Sa sœur Chloe d’abord, qui l’installe sous sa couette, lui propose le mariage et exige très vite de lui un enfant. Son père Alec ensuite, un big boss qui lui déroule une sorte de pub chromo pour l’assurance bonheur (emploi juteusement rémunéré, appartement fastueux, voitures et fringues du même standing). Il n’a même pas à forcer les portes de ce royaume, dont l’ouverture apparaît moins comme le fruit de sa volonté que comme le résultat conjugué d’un peu d’habileté, de bonne fortune et de résignation. Chris est prêt à tout, même à feindre l’amour, pour atteindre le but qu’il s’est fixé : la réussite sociale. Rien ne saurait entraver son ascension. Rien si ce n’est Nola, la maîtresse de Tom. Un volcan de sensualité brute mais aussi une actrice ratée, sans avenir, qui a le front d’être américaine. En un regard, tous deux se reconnaissent : ils sont des erreurs d’aiguillage dans cette high society. Et leur attirance respective ne saurait être réprimée. Tout en assurant son entente bien comprise avec Chloe, Chris entame donc une liaison passionnée avec Nola, qui le ramène à ses origines et le dédouane, autant qu’elle la trahit, de l’imposture permanente qu’est devenue son admission parmi les snobs desséchants. Cette situation devient bientôt pour lui invivable, suffocante. Mais il n’a pas le courage de redescendre l’échelle qu’il a gravie. Il ne sait plus de quel côté du filet regarder, prisonnier du vertige abyssal que le libre-arbitre ouvre devant ses pieds. Alors il prend une décision radicale pour régler définitivement le problème. Comme dans La Règle du Jeu de Renoir, un meurtre odieux permettra à la bourgeoisie de perpétuer ses privilèges, ses valeurs et ses traditions, de maintenir le rideau de fumée qui prétend dissimuler l’oppression exercée par une classe sur une autre.

https://www.zupimages.net/up/23/08/v8tl.jpg

**

Match Point est un conte acerbe, cruel, désenchanté, une peinture impitoyable de l’arrivisme comme de l’hypocrisie et de la désinvolture des nantis, de leur morgue cachée sous le vernis de la bonne éducation, une fable stendhalienne sur l’écrasement des faibles par les forts, sur le conflit éternel entre la tentation et la raison, entre l’ambition et les sentiments. Alors qu’il semblait avoir perdu son mojo (disons depuis Harry dans tous ses états), ressassant les poncifs d’un système souffreteux, bégayant sur les résidus d’une inspiration fatiguée, voilà que le cinéaste se réinvente avec une verve éblouissante et oblige tous ceux qui doutaient de lui à ravaler leur pipeau. La Woody’s touch était en friche, elle atteint ici une forme d’épure classique, s’attache à déconstruire les mécanismes de l’art allénien tout en en raffermissant les fondations. Les leitmotivs stylistiques font corps avec un propos plus pénétrant que jamais. Le phrasé britannique apporte une saveur inédite aux dialogues, peu axés sur les vannes mais toujours aussi brillants. C’est donc à Londres que le réalisateur situe ce drame ajusté aux mailles du thriller, aiguisé et tranchant comme une lame. Une première pour Monsieur Manhattan, qui porte sur l’archaïque Angleterre un regard imprégné des romans de Graham Greene et de Patricia Highsmith. Transposés chez les classieux du vieux continent, les bobos new-yorkais ont la férocité et l’indifférence séculaires. Ce sont des orfèvres en manipulations et en blessures assassines, évoluant dans un univers de compétition feutrée, parfaitement rodés aux codes sociaux. Que ses deux heures fassent de Match Point l’opus le plus long de son auteur n’est pas anecdotique : en osant le pari d’une narration ample, en multipliant les interférences des personnages secondaires, en bifurquant vers le schème du film noir lors de son dernier segment, Allen cultive l’excitation du public en même temps qu’il prend ses marques, avec calme et discernement, dans un environnement nouveau.

"Don’t go to London !" implorait, à la fin de Manhattan, Isaac à l’intention de Tracy. Visites des galeries d’art, rencontres casuelles dans les musées, sorties au cinéma, promptitudes à héler les taxis, déambulations dans les rues désertes, attentes sur les bancs publics… Jusqu’aux croisements fortuits de personnages que la logique topographique et démographique ne saurait que démentir, le cinéaste conserve dans la capitale britannique les signes d’un monde personnel, unique, profondément aimable, offrant à chacun — en dépit de la certitude qu’on n’en fera jamais partie — un miroir à peine déformant, une proximité presque douloureuse. On a assez dit à quel point la cure de jouvence qu’il s’octroie ici est insécable de son association inaugurale avec la bombe Scarlett Johansson. Toute en pulpe torride, absolument sexuelle mais manifestant une touchante fragilité, l’actrice déborde de formes, exhale l’incandescence, délivre de sa voix grave et cassée, de ses œillades capiteuses, la séduction la plus combustible. La première rencontre entre Nola et Chris la voit allumer une cigarette avec une nonchalance stylée digne de Lauren Bacall. Et leur bref échange, nourri d’un double sens hautement érogène, semble concentrer à lui seul toute la tension dramatique du film. La blonde resplendissante n’a pourtant rien d’une vamp fatale : victime puissance trois, elle est trahie par Tom qui la quitte, par Chris qui la tue, par l’intrigue qui la liquide en fin de parcours. De bout en bout Woody tient en Allen. Le suspense gonfle, l’asphyxie guette, la mécanique tisse sa toile jusqu’à la suprême ironie du point de rupture. Une fausse preuve égare le flic qui se détourne de la vérité alors qu’il avait tout compris. Par ce redoutable coup du sort, la pièce à conviction condamne un innocent et sauve celui qui n’a attendu ni de la chance ni de la justice qu’elles œuvrent à son salut. L’aparté métaphorique encadrant la fiction se voit entérinée, et la théorie liminaire étayée bien que prise à contre-pied : époustouflant smash scénaristique qui donne l’espoir du châtiment pour mieux le reprendre et ainsi se dérober à l’intelligence du spectateur.

https://www.zupimages.net/up/23/08/rfgy.jpg

Pour analyser ces jeux du destin et du hasard, du désir et de la culpabilité, Allen renoue avec le pessimisme sans rémission de Crimes et Délits, l’un de ses chefs-d’œuvre. Manhattan ou Londres, Judah ou Chris, Dolores ou Nola, les films se répondent, empruntant aux méfaits qu’ils racontent jusqu’à leur perfection glacée. Match Point se rapproche également d’Une Place au Soleil, le classique de George Stevens, par sa réflexion épouvantée sur la présence du Mal, tapi en chaque individu, et sur la lutte perdue d’avance pour y échapper. Mais le côté Rastignac de Montgmory Clift était adouci par son évidente vulnérabilité : même monstrueux, il restait la proie d’une société pousse-au-crime. Chris, bien que tiraillé de toutes parts, est un parvenu cultivé qui renvoie le séduisant reflet d’un monde sans pitié, ayant choisi l’instinct pour loi et les pulsions pour armes. Cette noirceur métaphysique impose sa couleur dans tous les plans, mise en valeur par l’agressive blancheur des ciels, accentuant le luxe autant qu’elle signe la poisse. Devantures luisantes de Chanel ou de Ralph Lauren, voitures, grillages, halls de la Tate Modern… Noirs des silhouettes en contre-jours, grand motif esthétique d’une mise en scène racée plaçant souvent les protagonistes devant des baies vitrées. C’est au besoin de proclamer le désespoir que se rattache une telle maîtrise formelle. À la fin, Chris s’aperçoit que l’impunité de son crime anéantit la perspective de trouver un sens à ses actions. Un tel constat ne signifie nullement l’invalidation du film par lui-même, car à l’amertume du héros s’oppose la philosophie selon Allen, qui n’en appelle pas à la dérision pour se ménager une sortie de secours. Le piège de Match Point se referme sur Nola mais il existe, au-delà du récit, une ouverture plus essentielle passant par la gravité du tragique. Rien d’étonnant, dans cette œuvre romanesque placée sous l’égide de Dostoïevski, que de voir surgir le fantôme de la jeune femme, émanation de la mauvaise conscience de Chris.

Le cinéaste n’a que faire des distinctions entre amour et passion, love et lust. Ce qui le hante, c’est qu’un jour on s’aime sans supporter quoi ce soit qui nous sépare et que le lendemain on se déchire, devenus étrangers l’un à l’autre. Au fond, que la rupture débouche sur un divorce à l’amiable ou sur un meurtre de sang-froid a peu d’importance. Il reste ce phénomène extraordinaire, cette folie immense et partagée consistant à croire qu’il existe entre deux êtres un lien indestructible. Sur l’amour en notre temps, telle est la vérité d’Allen : une illusion que le goût du pouvoir anéantit d’un coup de fusil. Pour l’exprimer, il a l’intuition géniale de recourir à l’opéra italien sans jamais le réduire à un bête accompagnement. Dès le générique, voix surannée de Caruso et grésillement phonographique : c’est déjà la mélancolie de l’amour éteint, mais sans drame. Ensuite, à Covent Garden, on donne La Traviata. L’orchestre a été remplacé par un piano, qui confère à la scène une intimité de musique de chambre. Le pathos étant ainsi mis à distance, l’histoire paraît évoluer aussi loin de notre époque que les cantatrices du XIXème siècle romantique. C’est au moment où tout se précipite dans la violence que la musique recourt aux grandes orgues de l’aria de Verdi. Les dernières images entérinent l’accession de Chris au sommet, dans un loft magnifique sur les rives de la Tamise, avec son épouse, un bébé, ses beaux-parents. Depuis le cocon de son château de verre, il contemple comme à travers les parois étanches d’un aquarium cette ville qui reste le témoin silencieux de ses forfaits. L’ultime plan se fixe sur son visage tourmenté. Par une Némésis qui ne tardera pas, comme le lui annonça le spectre de sa belle assassinée ? Quoi qu’il en soit la morale est claire : dans la vie humaine, les dominés sont inexorablement écrasés et les dominants inéluctablement malheureux.

https://www.zupimages.net/up/23/08/rqg2.jpg