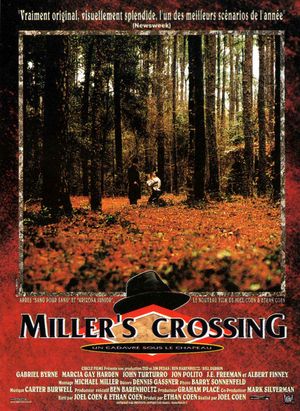

Au cinéma on n’a pas souvent l’occasion de voir un gangster monologuer avec conviction et véhémence sur la morale, mettre des mots sur chaque aspect de ce que ce terme implique, amener un argument après l’autre pour affirmer que, nom d’un piano à queue, rien n’est plus sacré au monde que le respect de ses valeurs. Tout fout le camp, de nos jours, martèle le gros petit bonhomme chauve, avec sa moustache si fine qu’on la croirait tracée au crayon noir. Pourquoi donc vouloir réaliser un film de gangsters à l’heure où celui-ci — malgré le succès des Affranchis, sorti la même année — est passé de mode ? Pour raconter des histoires d’amitié, de caractère, d’éthique, comme prévient d’emblée Johnny Caspar afin que l’on sache bien à quoi s’en tenir. Miller’s Crossing est une œuvre qui se mérite : suivre cette intrigue tire-bouchonnante avec le seul garde-fou des sous-titres, sans comprendre l’anglais, n’est pas exactement une promenade dans le parc. C’est un film qui fonctionne en profondeur. Malgré les chapeaux totémiques, malgré la scène d’ouverture qui démarque avec cocasserie celle du Parrain, malgré les enjeux et les personnages soufflés à la source du du cinéma noir (liftés, pourrait-on dire, au sens scélérat comme esthétique du terme), malgré les fusillades et les passages à tabac merveilleusement outrés, malgré tous les jeux de piste, il n’a rien d’un pastiche. Au fond, il est au film de gangsters ce que Le Bon, la Brute et le Truand fut au western en son temps. Aussi distancié que proche du genre qu’il s’approprie, aussi iconoclaste que fervent. On y voit des types dégueuler d’avoir trop bu ou d’en avoir trop vu, on y applique le principe du shaker à presque tout. On remue les choses et on regarde ce qui se passe ; non pas tant ce qui en résulte mais ce que cela révèle. Parce qu’on ne peut jamais se fier aux apparences, jamais savoir ce que l’autre fera. C’est la raison pour laquelle tout le monde porte son galurin enfoncé jusqu’aux yeux. Les motifs visuels renforcent cette idée : décors à colonne et boiseries sombres rehaussées de vert (pouvoir, argent, jeu) — formes et tons que l’on retrouve dehors, dans la forêt de Miller’s Crossing, là où les Athéniens s’atteignent, là où on ne rigole plus, là où tout se passe.

https://zupimages.net/up/18/08/j0pk.jpg

L'action se déroule pendant la Prohibition, dans une ville anonyme cadrée serré, enseignes de bar éteintes d’une rafale, fenêtres à guillotine, voitures sombres sur pavé luisant. Leo est un caïd irlandais, élégant et méfiant, qui n’oublie pas, quand on vient pour tenter de l’assassiner, d’enfiler ses mules brodées. Le maire et le chef de la police lui mangent dans la main. Il contrôle tout à l'aide de Tom Reagan, son bras droit. Plus proche de Lorenzaccio que d’Al Capone, incarné par un excellent Gabriel Byrne, ce truand mélancolique est le héros de l'histoire. Enfin, héros, c'est une façon de parler. Il suffit de compter le nombre de fois où il se fait tabasser sans lever le petit doigt pour le soupçonner d'être un maso en puissance. Pas un bagarreur ni un meneur d’hommes : un personnage apparemment passif mais qui, avec l’arme redoutable de la parole, va mener le jeu. Plus intimement, l’histoire est celle d’une femme, Verna, dont Leo est amoureux et que celui-ci songe sérieusement à épouser. Seulement voilà : non contente de tromper Leo avec Tom, Verna a aussi un frère, Bernie, véritable ange noir qui réussit à être à la fois un lâche, un traître, un voleur et un escroc. À travers ce qui se dit de lui, le film prend un malin plaisir à démolir sa réputation, aussi chargée que l’haleine d’un ivrogne, avant même de nous le présenter. Lorsqu’on le voit enfin pour la première fois, le sourire reptilien de John Turturro, génial de vilenie gluante, fait froid dans le dos. Et si Caspar sollicite l’audience de Leo au début, c'est justement pour lui demander la tête de Bernie. Mais Leo refuse. N'a-t-il pas promis à Verna de veiller sur son petit frère ? Voyant poindre une guerre des gangs, Tom, incapable de convaincre son patron de lâcher du lest, précipite le processus en semant la discorde qui ramènera la paix et en confortant le pouvoir de Leo par l’élimination de tous ses adversaires. Le récit fait l’illustration de sa stratégie, construite sur un système de fuite (et de trahison apparente), puis de reconquête (hormis celle de ses illusions perdues). Sur cet échiquier, Tom figure l’intelligence du manipulateur, sa faiblesse et sa vulnérabilité, face à la brutalité des autres protagonistes qui ne sont que pulsion et agitation.

L’ironie de Miller’s Crossing est de reposer sur un jeu de doubles (Tom et Bernie) et sur deux triangles affectifs qui se chevauchent, se font écho et se font tort : l’un, hétérosexuel, formé par Leo, Verna et Tom ; l’autre, homosexuel, fantomatique mais d’autant plus réel qu’il précipite tous les meurtres, formé par Eddie le Danois, Mink et Bernie. Toute la perverse géométrie du scénario est basée sur ce ténu chassé-croisé et sur ces personnages reflets. Il y a trois hommes forts : Leo, le political boss en place, Johnny Caspar, le Rital qui monte, et le Danois, son terrifiant homme de main. Alors que Tom ne cesse de prendre des coups, eux ne sont jamais montrés qu’en train d’en donner. Vu l’épaisseur de la carapace, leur aveuglement n’en est que plus fatal : chacun succombe à sa passion. Leo admet de bonne grâce que son attachement pour Verna lui a fait faire des erreurs. Mink, une anguille de bookie fugacement entrevu au club de Leo en début de film, est l’angle mort du Danois. Mais il est aussi à la colle et en affaires avec Bernie, objet initial de tout le "rumpus", de tout le fracas, de toutes les discordes. Quant à Caspar, il aime y voir clair, surtout dans les trucs pas nets comme les combats truqués. Il a aussi une faiblesse coupable pour son cochonnet de rejeton. Dans un monde où seuls les angles sont censés compter (au sens tactique du terme, comme un atout à jouer), tout sentiment fait figure d’aberration fatale. Mink est le plus typé des trois, genre Milton Berle vaseliné. Lorsque Caspar surnomme dédaigneusement Bernie le "shmatta" (la lavette, en yiddish), il ne fait pas allusions à ses proclivités sexuelles mais à son sens moral, qui est selon lui un peu branlant. Le surnom fait aussi le pendant avec "Rug" (moumoute), l’homme de Leo trouvé mort sans son postiche. Bernie ne se lie avec Mink que pour l’atout qu’une telle compromission lui fournit ; il n’a que mépris ou incompréhension pour ceux qui, comme sa sœur, couchent avec tout le monde. Reste que, du moins dans la cosmologie du Danois, le monde de Miller’s Crossing se divise entre les droits et les tordus. Les hommes debout, raides comme les arbres dans les bois, et ceux qui se contorsionnent à quatre pattes, qui demandent abjectement grâce comme Bernie.

https://zupimages.net/up/18/08/jw50.jpg

Le dialogue, beau comme un Shakespeare trivial, transforme la vulgarité du langage de la pègre en poésie. Il est dit par des personnages qui ne font que parler boutique de manière stylisée, des rôles formidablement taillés à la faveur d’un regard glaçant, d’un sourire sadique et de mémorables gueules d’acteurs (Jon Polito, Steve Buscemi, J.E. Freeman…). Quant à la mise en scène, brodant sur mille détails saugrenus, mille décalages déroutants, elle utilise le clair-obscur comme une arme de séduction : les marrons foncés de la photographie n’absorbent la lumière pour ne laisser apparaître que des éclats de bleu et de rouge, violents comme des lames d'acier. Il n'y a aucune retenue dans la saillie de ces plans coupés au scalpel. Et soudain le film se permet un morceau de bravoure, le seul : l'attentat contre Leo. Les cinéastes étalent leur virtuosité dans une séquence complètement gratuite, laissant le sang couler, faisant sauter le lustre au plafond et mettant le feu à la baraque, tandis que le dernier tueur se livre à une danse de Saint Guy avec sa mitraillette comme partenaire, poussant la loufoquerie jusqu'au bout du délire. Même les scènes signature, comme celle où Tom se fait assommer à coup de sac à main par une Castafiore hurlante, ont leur fonction dans l’architecture : tout revient deux fois dans Miller’s Crossing. Drop Johnson qui crie pendant la scène de la pelle à cendres, c’est le même effet échos que la grosse dame. On va par deux fois dans les bois, voir si le cadavre n’y est pas. Verna et Tom se renvoient les mêmes balles désabusées, qui n’en font pas moins mal à chaque coup. Et sans arrêts les mêmes expressions reviennent, musicales, avec la cadence du brogue irlandais.

Dans cet opéra-bouffe rythmé par les hoquets hystériques des sulfateuses et la contrapuntique douceur des vieilles ballades, pas un bouton de guêtre ne manque, chaque voiture brille de son chatoiement mat. Mais le cocktail n’a rien superficiel. Les auteurs ont beau cultiver l’humour grinçant et le second degré, ils signent bien mieux qu’un film sérieux : un film grave, au croisement de la manipulation et de la solitude, du pouvoir et de la trahison. L’obscurité de l’intrigue et les méandres des enjeux reflètent un univers ambigu où des rois de la gâchette se font blouser sans s’en rendre compte, où la vérité compte moins que le chemin qui y conduit — fidèle en cela à l’esprit de Hammett, dont les Coen adaptent La Moisson Rouge en lui empruntant un certain nombre de données abstraites qui recomposent une situation initiale réduite à un potentiel de combinaisons et de réactions. C’est même une singulière amertume qui transparaît à mesure que Tom, enfumant tout le monde pour sauver sa peau, y laisse son amitié profonde avec Leo, son amour impossible avec Verna, et en dernier ressort ses certitudes sur lui-même. En gagnant la partie, il perd tout. Cette trajectoire agit tel un commentaire sur la nature faussement ludique du film, sur son artificialité trompeuse tandis qu’il esquive les jeux du décodage et de la sémiologie de masse pour mieux creuser les apparences. Devant ce chapeau vagabond balloté par les airs, qui roule dans les ruisseaux les soirs de cuite, qui se cabosse les jours de bagarre, qui se pose comme un oiseau noir sur un tapis de feuilles mortes, qui court comme un furet, on pense à la dérisoire fragilité des semblants, aux relations qui se défont sur un malentendu, aux mauvaises décisions qui hanteront une conscience, aux actes délibérément manqués dont il faudra assumer les conséquences. Les frères Coen ou l’âge adulte du néo-polar, Miller’s Crossing ou le triomphe du plaisir pensant : c’est beau comme du jazz et ça explose toute la gamme.

https://zupimages.net/up/18/08/xlko.jpg