Il y a, dans les films les moins douloureux de John Cassavetes, comme un air de Woody Allen. Quelques conversations de Minnie et Moskowitz, sur le zinc d’un café, quelques monologues en forme de déclarations, annoncent l’ironie crissante parcourant les errances amoureuses et les labyrinthes sentimentaux du binoclard new-yorkais. Cette manière de se dire à l’autre sans jamais le prendre en compte, cette expectoration pathétique qui met à distance plutôt qu’elle ne rapproche. Mais une fois de tels repères avancés, il est passionnant de voir Cassavetes prendre ses personnages à bras-le-corps, les soulever, les arracher au discours pour les faire avancer. Là où Woody décrit très lucidement le ressassement des émotions, le pincement des affects évoqués, le verbe tout-puissant qui permet de les transposer, lui fait subir aux corps une violence qui exténue et enfouit la passion. On se tape la tête contre les murs, on vomit ses entrailles, on ne ressent plus que la souffrance des yeux et des muscles pour oublier celle du cœur. Pour le coup, il y a du Buster Keaton dans ces réactions, Buster qui dans Le Caméraman traverse la ville en zigzags frénétiques au premier rendez-vous, qui tourne en rond au plus fort de son amour contrarié, qui en prend la mesure en l’associant au risque physique. Entre autres influences, les méthodes stanislavskiennes ont infléchi le langage cinématographique dans le sens d’un responsabilité accrue dévolue à l’acteur. La caméra, œil plus lucide et plus pénétrant que celui du Prince (le théâtre), devait les vulgariser et en décupler l’effet, donnant naissance à toute une école de réalisateurs. Cinéaste précurseur, Cassavetes est sans doute le plus important représentant de cette tendance, qu’il a approfondie avec bonheur au fil d’une œuvre foncièrement personnelle et singulièrement têtue. En tant qu’art ouvert, sa conception de la mise en scène fondée sur la direction d’acteurs réserve toujours les surprises de l’aléatoire, et ce bien qu’elle s’affranchisse de toute esthétique d’improvisation. Il faudrait plutôt parler de hasard contrôlé, en donnant au contrôle la part du lion et au hasard celle du pauvre, de création en devenir, qui ne serait rien sans le comédien-medium mais qui inversement ne saurait abdiquer sa prétention organisatrice. Malgré l’absence du moindre déploiement documentaire, le cinéma de Cassavetes reste étonnamment concret, et nul mieux que lui ne donne le sentiment qu’il saisit ses créatures au sein même de leur biotope. Cette sensation de vie captée à sa source, cette victoire constante de l’in vivo sur l’in vitro sont le dénominateur commun de Shadows et de Faces, de Husbands et d’Une Femme sous Influence, de Meurtre d’un Bookmaker Chinois et de Love Streams.

https://www.zupimages.net/up/22/01/02dj.jpg

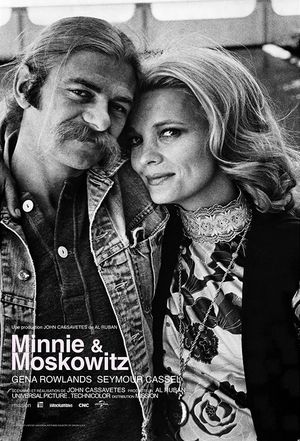

Elles définissent aussi exactement Minnie et Moskowitz, le joyau méconnu, le trésor caché de sa filmographie. Rien moins — osons l’affirmer — que l’une des belles et émouvantes comédies screwball jamais réalisées. De ce genre codé, l’auteur respecte les lois et reprend à son compte les situations archétypales pour mieux accoucher d’une expression totalement neuve. C’est donc l’histoire mille fois racontée d’un homme et d’une femme dépareillés, aussi antithétiques que l’eau et le feu, mais irrésistiblement amenés à se rencontrer, s’apprivoiser et finalement s’aimer sans retenue. Lui, Seymour Moskowitz, gagne sa vie comme gardien de parking. Beatnik à la trentaine bien entamée, de culture juive (mais très peu pratiquant, comme il se définit lui-même), il quitte New York pour Los Angeles (à l’image de Cassavetes), où il loge de motel en motel et se nourrit de hamburgers et de milk-shakes. Sa drôle de bouille ronde et ridée semble sculptée dans un billot, avec de longs cheveux tirés en arrière et des moustaches broussailleuses à la Vercingétorix. C’est un marginal, entier, extravagant, aussi brutal que tendre. Elle, Minnie Moore, travaille au musée d’Art Moderne : le genre intello sophistiquée issue de la petite bourgeoise. De souche irlandaise, elle possède un appartement qu’elle meuble avec goût et aime la cuisine française (même si le Bourgogne est californien et titre 15°). Elle a pour seule amie une collègue bien plus âgée qu'elle, et sa liaison avec un homme marié, égoïste et jaloux, est un échec. Elle a vaguement l'impression qu'elle est en train de gâcher sa vie. Un abîme sépare ces deux êtres a priori incompatibles. Moskowitz relève d’une espèce que Minnie ne peut souffrir. Brailleur, bagarreur, mal élevé, fagoté comme l'as de pique. Lui, au contraire, tombe d'emblée amoureux de la jolie blonde et décide de remuer ciel et terre pour la séduire. Il la secoue, la malmène, l'étourdit de compliments, d'injures, de virées en camionnettes, de clowneries diverses, l'entraîne dans un tourbillon de querelles et de réconciliations, pulvérise son goût de la respectabilité, la persuade qu'il faut croire au bonheur et qu'avec lui ce bonheur est possible, à portée de main. Tous deux forment un couple aussi improbable que magnifique, trouvant son ferment dans le conflit lors de disputes et de pugilats homériques où ils finissent littéralement au sol. Mais pour convulsive et exténuante qu’elle soit (Cassavetes oblige), leur relation est irriguée de poésie : les voici qui sillonnent la nuit de L.A. et que la radio diffuse les accents du Beau Danube Bleu, tandis qu’à leurs pieds la ville s’étend comme un tapis d’étoiles.

https://www.zupimages.net/up/22/01/wjcp.jpg

Car c’est bien sûr encore de l’Amérique urbaine qu’il s’agit, d’hommes et de femmes de la rue et dans la rue, comme toujours frustrés, aliénés, résignés, laminés par leur incapacité à communiquer, par une solitude que seule l’hébétude redevable aux paradis artificiels permet de supporter quotidiennement. Ces dérivatifs ne sont pas ceux de la drogue mais du vin, de la sexualité, du soliloque paranoïaque. Sans compter le grand écran, dont la double fonction de mythologie intoxicante et de réservoir d’imaginaire est soulignée avec humour par chacun des deux protagonistes. Le film cultive sur ce point une sorte de paradoxe dû au fait que, refusant pour son compte les formes de cinéma traditionnelles, il les donne à admirer à ses héros (Casablanca et Bogart pour Minnie, l’attrait de l’Ouest mythique pour Moskowitz), comme seuls rêves possibles. Les personnages se rencontrent mais souvent sans se voir, non pour dialoguer mais pour juxtaposer leurs monologues ou pour accaparer le langage et submerger l’autre de sa logorrhée, le plus faible devant subir l’agression verbale du plus fort sans qu’il y ait jamais véritable interaction. Deux séquences illustrent ce point de vue : Minnie chavirant sous les assiduités acrimonieuses de Zelma, le veuf esseulé et irritable, et Moskowitz assailli par le discours de Morgan Morgan et perdant, de façon toute provisoire, sa faconde conquérante. Tandis que la première fuit l’hostilité et se réfugie dans une réclusion qu’elle veut distinguée, le second au contraire l’affronte voire la provoque car il exige le contact, l’échange, l’établissement du rapport humain. Mi-gourou, mi-gaulois, il représente une figure éperdument positive, optimiste, enthousiaste, une manifestation irrépressible d’élan vital dans une société qui capitule devant sa propre décomposition. S’il arbore les dehors du hippie, il ne cherche en réalité pas à fuir le système qui l’engonce mais à le miner de l’intérieur. Son anticonformisme n’est pas le symptôme d’une maladie sociale, il en est le remède, et les signes extérieurs de sa différence pas les emblèmes d’une protestation rationnelle mais l’expression spontanée d’un mode de vie qui lui est consubstantiel. C’est pourquoi, lorsqu’il se coupe les bacchantes pour fournir la preuve de son attachement à Minnie, il s’agit bien d’une amputation qui lui arrache des cris et qu’il soigne ensuite comme une blessure.

Inversant le thème de Pygmalion, le film dépeint ainsi l’apprentissage d’un être cultivé mais anesthésié par un primitif qui veut lui "désapprendre" la civilisation pour lui enseigner la vie dans son jaillissement. Moskowitz parodie dans son comportement, aussi bien que dans les thérapies qu’il prescrit à Minnie (libération du corps, course à pied, bain de minuit, exercices de chant), les obsessions des philosophies orientales. Il préfère agir plutôt que causer. De fait, les gens qui parlent sont ici des emmerdeurs, des empêcheurs d’aimer. Mieux valent ceux qui boivent ou conduisent au mépris de toutes les règles, ceux dont la tête tourne. Et la caméra tourne avec eux, change de perspective, entraîne dans leur mouvement. Parfois heurté, parfois grisant : deux façons de se perdre et de perdre l’équilibre. Soit en allant trop vite (les demi-tours du camion, la poursuite de Minnie), soit en faisant tout se bousculer pour effacer les repères. C’est le fameux montage de Cassavetes, cette marque de fabrique dont les premières scènes proposent une forme exemplaire. Longs plans oisifs, bavardages en champs/contrechamps qui s’éternisent, puis soudain des sautes de plans, des phrases prises en cours, des personnages entrevus. Rien ne débute et rien ne s’achève devant l’objectif, les séquences sont tronçonnées comme au hasard de quelques gestes, d’un regard vague porté sur l’instant présent, sans critère dramatique efficace. Les phrases s’évanouissent dans la nébuleuse d’un hors-champ indifférent tandis que l’attention se fixe aux visages. Lorsque l’œuvre se termine, sur une image idyllique d’effervescence heureuse (Minnie et Moskowitz sont mariés et ont beaucoup d’enfants), elle parachève cet exploit consistant à amalgamer la chronique sociale et le conte de fées, la comédie romantique et la fable utopique. Elle ouvre sur l’allégorie sans avoir jamais lâché d’une semelle le vraisemblable du quotidien. Cette homogénéisation des éléments hybrides, cette fusion des registres, cette série de moments recréés dans leurs pleins et leurs vides, leurs brusques détours, leurs temps morts et leurs fulgurants rebondissements, n’ont été rendus possibles que par le biais d’un naturel reconstitué sans faille, condition pour l’auteur de toute crédibilité. Ainsi va l’amour, comme l’indique le titre français alternatif, mais aussi un certain cinéma solitaire, gorgé de drôlerie, de chaleur, de tendresse, de générosité, sublimé par les tentations de tous ordres et par deux acteurs prodigieux : Seymour Cassel, tornade de conviction ardente, et Gena Rowlands, diamant de sensibilité pure. De tous les états par lesquels il est possible de passer, on émerge alors avec celui dont Cassavetes, le temps d’une merveilleuse love story, s’est fait le héraut : l’euphorie.

https://www.zupimages.net/up/22/01/6n6t.jpg