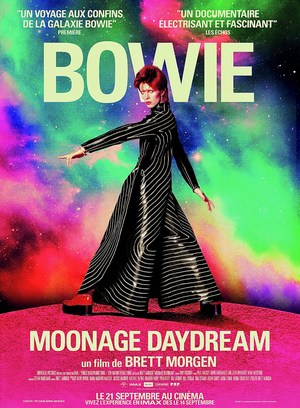

Au-delà d'être un plaisir pour tout amateur de David Bowie, Moonage Daydream, est, sinon un grand film, en tout cas une des curiosités de l'année, pour le rapport à l'image qu'il manifeste et le statut cinématographique qu'il impose.

Réalisé par Brett Morgen (Kurt Cobain: Montage of Heck), le film s'apparente à un de ces documentaires « blockbuster » dont on peut repérer l'apparition, s'insère dans la vague de ces films qui, sortant pourtant du cadre populaire de la fiction, se permettent tout de même une large sortie en salles. Pourquoi voir Moonage Daydream au cinéma et pas tout simplement sur Arte ? Ce que l'on vend à la masse, c'est l'expérience, expérience qui semble être le dernier atout de la salle au XXIe siècle. De fait, l'écran, le plus large possible, impose ses couleurs pétillantes aux rétines, le système sonore, le plus fort possible, soumet les tympans à une grande partie de la discographie de Bowie. Ce grand spectacle, il n'est pas propre à Moonage Daydream, cela va de soi, cependant c'est bien une des premières fois qu'il s'immisce à ce point dans le documentaire.

De cette expérience vendue, une résultante : hormis quelques scènes dont on ne niera pas l'étonnante intimité dépeinte par une voix-off tirée d'interviews en tous genre et parfaitement homogénéisé, la vie de l'artiste est transformée en spectacle continuel, en performance sans fin, ni d'ailleurs de début. C'est bien ce qui différencie alors en premier lieu Moonage Daydream d'autres documentaires, tout comme Montage of Heck avant lui dans son portrait d'un artiste maudit, leur faculté mystificatrice plutôt que pédagogique. On ne critiquera pas, contrairement à une certaine part de la presse, cette faculté, d'une part car elle tire son essence dans l’œuvre même de Bowie, qui n'a eu cesse de montrer l'impossibilité de se trouver un soi pris entre différentes métamorphoses et représentations (Ziggy Stardust, le « Thin White Duke », Major Tom, etc.), d'autre part car il faut cependant tirer le constat de sa maîtrise, véritable cœur du film. Effectivement, la mystification n'est ici pas que narrative (changements constants de période et de temporalités qui ne laissent qu'un bloc stable, monolithique, comme annoncé dès le générique : Bowie), mais également et surtout visuelle. Que serait donc que ce déploiement de couleurs hypnotiques, si ce n'est mystification ? « Dieu est mort », cite Bowie. Morgen en érige un nouveau, au sein du terreau bien divinement connu des « rockstar ». Mais si une telle divination n'avait peut-être que rarement été aussi frontale dans le documentaire, elle n'est pourtant pas neuve. C'est plutôt l'agent mystificateur qui l'est. Qui est ce Brett Morgen ?

N'ayant réalisé aucune fiction, on pourrait le comparer à un vampire, aspirant de son montage incisif l'âme des artistes, ou à un rapace, capturant ses proies d'un zèle essentiellement monétaire. Ce serait maladroit : il ressemble plutôt à un de ces adolescents fanatiques que l'on pouvait alors trouver dans les fosses des concerts de Bowie, tant la folie grandiloquente du film fait preuve d'un enthousiasme certain, démesurée même, d'une passion évidente, voire fébrile.

Mais dans la mise en scène de ce fanatisme, s'y mêle une exaltation bien plus contemporaine, l'exaltation du numérique, par le numérique. Dans son montage, hétéroclite, Moonage Daydream rappel bien le « mash-up », vidéo amatrice détournant images en tous genres grâce aux nouvelles technologies. En effet, se mêlent au milieu de toutes les archives relatives à Bowie nombre de plans cinématographiques, symboles de la portée visuelle du chanteur. La propriété numérique de telles images n'est pas tant dû aux techniques utilisées, mais bien à la nature même de ces associations, comme permutées par un algorithme, délirantes, voyances dénuées de voyant, mais permutées par un algorithme fou, sans queue ni tête, représentations organiques et sans aboutissement d'un ego en pleine expansion. C'est bien comme tel que Bowie avait conçu Low déjà, à Berlin, c'est-à-dire comme un assemblage de notes dont le flux naturel mènerait de l'une à l'autre comme d'une pensée à une autre, le soi se retrouvant entièrement plongée dans un univers aux sens déréglés et désunis. Morgen applique alors ce procédé à son film, une image en évoquant une autre, une musique appelant une peinture, une sculpture découlant en une note. Se crée une image (-) pensée dont l'impulsivité la rapproche justement du « mash-up », littéralement forme de purée visuelle.

Tout cela, Moonage Daydream ne l'invente certainement pas pour autant, mais en l'apportant à la salle, en le menant à sa force créative la plus pure dans son délire schizophrénique, le film est bien l'implosion du « mash-up ». Implosion narrative, on tourne en rond, dans une spirale sans fin, et implosion visuelle, Morgen transformant le « mash-up » en célébration orgiaque, en expérience hypnotique donc.

Il ne s'agit pas de célébrer ou de condamner sans préalable la métamorphose entreprise : on ne saurait dénoncer le grandiloquent dont la force baroque se transcende elle-même ni encenser le montage clivant dont la quête organique de rapidité mène à un échec mécanique inévitable. Mais ce qui sauve certainement Moonage Daydream de l'impasse orgueilleuse, tout en le maintenant dans une forme de subsidiarité, c'est son entier dévouement à Bowie, Bowie partout, là en couleurs, ici en noir-et-blanc, en haut, en bas, en mouvement. Le long-métrage se donne tout entier à lui, à ses fondements même qu'il érige en ses propres principes de fonctionnement, et s'offre ainsi au spectateur comme une pure mémoire, dans ce qu'elle a de déstructurée et de vif, de la « blackstar ».