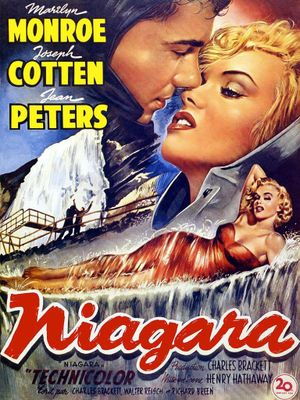

Héritier d’un cinéma de genre et annonciateur d’un cinéma d’auteur, Niagara exploite à fond ses décors naturels, symboles de l’histoire racontée. Aussi ravageuse que les chutes du Niagara qu’on voit sous toutes ses coutures, Marilyn Monroe est, même si elle n’est pas l’actrice principale, au cœur de l’intrigue. Dans la lignée des films noirs des années 40, elle est la pure incarnation de la femme fatale par qui le scandale et le malheur arrivent.

Renouvelant le genre, Henry Hathaway mise sur la couleur, là où ses prédécesseurs jouaient des clairs-obscurs du noir et blanc. Il faut voir les robes éclatantes que porte Marilyn pour comprendre le feu que représente cette femme dans un monde aseptisé. Il n’est d’ailleurs pas certain qu’Hathaway se limite ici à proposer un film purement moral. La réussite du film tient, quoi qu’il en soit, à la virtuosité de sa mise en scène. Empruntant parfois à Hitchcock ou à Welles (mais les annonçant aussi), il imprime en outre une patte toute personnelle, jouant des mouvements des personnages et des chutes, jouant sur les couleurs mais aussi les sons (le fameux carillon), et proposant des plans totalement baroques.

Niagara annonce, à plusieurs titres, un changement dans le cinéma américain. Il utilise des thèmes vus et revus traités d’une autre façon formelle. La réussite n’est cependant pas totale, la faute notamment à un scénario trop convenu et à une dernière partie décevante car trop classique. On aurait aimé que d’autres pistes soient exploitées, quelque chose de plus tordu, de moins linéaire. D’autres réalisateurs se chargeront de le faire mais au moins une ligne était lancée à l’eau.