C’est souvent par les détails que l’on mesure l’écart séparant le savoir-faire, si brillant soit-il, du véritable talent. Des détails, en voici quelques-uns. Guidé par les grésillements de plus en plus affolés d’un transpondeur, un homme au volant d’une voiture longe le motel où se planque le fugitif qu’il recherche. Tout réalisateur suffisamment appliqué se contenterait de faire stopper le véhicule au moment où le signal sonore atteint son pic d’amplitude. Marque de savoir-faire. Joel et Ethan Coen procèdent autrement. Le chauffeur poursuit son chemin puis, constatant que le bipeur faiblit, s’arrête, enclenche la marche arrière et recule très lentement pour revenir s’immobiliser pile devant la bonne porte, avec le calme méthodique d’un chasseur cernant sa proie. Ça, c’est le talent. Autre moment : le protagoniste est coursé par un chien hargneux, jusque dans les flots d’un rio. Il grimpe sur la berge, imité quelques secondes plus tard par l’animal. Il sort son pistolet. Il ne tire pas immédiatement — solution de facilité qui relèverait du seul savoir-faire. Les réalisateurs prennent le temps de lui faire décharger son arme, la recharger, souffler dans le canon, retirer le cran de sûreté puis, à l’ultime instant, abattre à bout portant le clébard qui lui saute dessus. Cette hyperprécision millimétrée dans les gestes et les situations, qui en assure la crédibilité autant qu’elle en intensifie le suspense, est une preuve de talent. Le succès d’une entreprise découle en grande partie de l’adéquation entre un contexte correctement évalué et l’intelligence de qui sait l’exploiter. Il en va ainsi pour le héros : inspecter la chambre où il s’est réfugié, couper des cintres à la pince, dévisser un conduit d’aération pour y déposer le magot… Il maîtrise son affaire comme son poursuivant maîtrise sa traque, et comme les cinéastes maîtrisent leur mise en scène. Aussi No Country for Old Men est-il d’abord un prodigieux film d’action (à entendre au sens strict du terme), un exercice exceptionnel de virtuosité pure, du genre qui laisse ébloui, que l’on sirote à la paille goutte après goutte, minute par minute, du premier au dernier photogramme.

https://www.zupimages.net/up/22/03/agv7.jpg

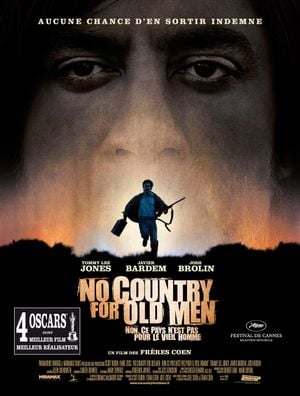

En adaptant le roman de Cormac McCarthy, les Coen élargissent le territoire, l’arrachent à l’histoire du cinéma pour le restituer au mythe de l’Americana. Ils plantent leur caméra dans le désert et repartent à zéro. On est en 1980, moment qui marque le passage de l’ancienne transhumance à l’ère moderne, sans foi ni loi, des nouveaux trafiquants. L’incipit fait le vide : les premiers plans fixes de paysages écrasés sous l’immensité du ciel, de collines pierreuses et désolées, s’accompagnent de la voix off, traînante et rocailleuse, d’un homme exprimant son désarroi face à un monde au bord du chaos. S’il revient au Texas sec, rude et infertile de Sang pour Sang, à ses losers et culs-terreux en santiags, chemises à carreaux et stetsons, le film rompt avec les petites mécaniques en circuit fermé. Cette terre brûlée est d’abord un pays, l’Amérique ; c’est aussi le sol de la Genèse, et le ver est dans le fruit. Elle accueille un récit sans mobile, dont la structure narrative touche à l’épure. Llewelyn Moss, misfit à la moustache de bandito mexicain, brave type logeant dans un modeste bungalow avec sa chérie Carla Jean, tombe au cours d’une chasse à l’antilope sur une scène de crime jonchée de macchabées, un deal de dope entre bandes rivales qui a mal tourné. Il met le grappin sur une mallette de cuir contenant deux millions de dollars, et l’embarque. Il a conscience qu’il risque gros et qu’il n’a peut-être pas l’étoffe pour cela. Il n’en tente pas moins sa chance pour s’arracher à sa triste condition. Organisant méticuleusement sa fuite, il ne prévoit toutefois pas le pire. Car Anton Chigurh, un effroyable tueur psychopathe, retrouve sa trace et le suit pas à pas. Le shérif Bell reprend l’affaire en deux temps : stopper l’hémorragie ouverte par la cavale (l’un court, l’autre massacre tout sur son passage) et poser son regard de pater désabusé sur l’Ouest finissant. Soif du gain, du mal ou de la justice, ce qui anime ces trois personnages doit être épanché. Seul le hasard peut les atteindre, car c’est lui qui les envoie.

La fratrie a longtemps pu représenter le stade terminal du maniérisme : vider le folklore du polar de tout son jus, ciseler des oranges pressées pour en prélever un zeste de perfection. Équilibrisme périlleux (mais toujours dominé) tant il y a là hiatus : le mode mineur de codes vides et insensés, le mode majeur d’une stylisation qui risque de verser dans le chef-d’œuvre de compagnons cinéphiles. Cette fois, les Coen replient leur imagerie sophistiquée dans le dénuement du décor. Mouvement anticipé par certains de leurs films précédents, tel Fargo, qui ensevelissait les jeux anciens sous le silence et le blanc épais de la neige. Avec No Country for Old Men, les carcasses des blagues potaches ne se sont pas effacées, juste assoiffées. Elles réservent donc plus attentivement l’eau de leurs effets. Ligne étroite, fil du rasoir incarné par le bloc d’étrangeté maximale qu’est l’invincible Chigurh. Ce fou à tête de Mods porte en guise de coiffure une improbable serpillère effrangée, ce qui lui dessine un front de guingois, lui donne un air de débile à babyliss ou de gros gamin demeuré, malgré sa voix d’outre-tombe et son teint gris de zombie — Javier Bardem est phénoménal d’impassibilité caverneuse, de drôlerie glaçante. Ses armes sont un silencieux (raccord avec son régime de parole, tour à tour dans le sermon nonsense et le profond mutisme) et surtout un matador, ce pistolet pneumatique destiné aux bovins d’abattoir. L’association des trois premières lettres de son prénom aux deux premières de son patronyme offre déjà un indice : Anti-Christ. Émulation grotesque du fatalisme ironique et du goût de l’absurde qui collent aux semelles des Coen comme une boue métaphysique, il est l’ange exterminateur expédiant ses martyrs sur l’autre rive. Qu’il soit un fantôme, comme le suggère Bell, ne l’empêche pas d’être fait de chair, de se prodiguer force pansements et antibiotiques pour soigner sa jambe en charpie. La pièce de monnaie avec laquelle il joue le destin de ses victimes est la matérialisation du lien étroit entre l’argent et la mort. Il tue sans âme mais ne supporte pas d’être maculé par ses déchaînements meurtriers. Car si les élus lavent leur robe dans le sang purificateur de l’Agneau, lui reste étranger à cette perspective de salut.

https://www.zupimages.net/up/22/03/s908.jpg

De la sécheresse des informations à la coulée noire inspirant chaque plan, tout concourt au sentiment de calamité funeste qui travaille ce contre-la-montre haletant avec la Faucheuse. Superbement photographié par Roger Deakins, le Texas s’offre telle une topographie dramatisée, un espace déserté de ses repères moraux, tandis que le fléau Chigurh, pure expression du Mal sans objet, dévore la fiction et se répand sur elle comme le déluge. Abandonnant dans son sillage un chapelet de cadavres, il tient le fil rouge entre ses mains et le soumet à la trajectoire d’un univers qui s’effondre. Le corbeau noir posé sur la rambarde d’un pont qui s’envole au moment où le tueur le gratifie d’un shoot gratuit, le halo bleuté découpant le pick-up des truands sur l’arête d’un relief, l’éclair zébrant l’horizon à l’acmé d’une course hors d’haleine, dans la pénombre d’une aube lugubre : autant de visions fulgurantes, proprement infernales, dont la charge allégorique nourrit un climat d’apocalypse. D’un côté la terreur grimpe en crescendo à mesure que le diable se rapproche de Moss, jusqu’à atteindre des niveaux suffocants de tension (le liseré de lumière qui disparaît soudain autour de la porte, la fusillade dans une ruelle qui semble ne jamais s’arrêter tandis que le tireur reste constamment invisible). De l’autre elle est gagnée par la mélancolie d’une méditation crépusculaire qui se dépouille de tout accent sarcastique. L’humour particulier des Coen, fait de loufoquerie à froid et de temps de latence (ce fameux interstice où l’on se demande s’il faut rire ou trembler), semble peu à peu englouti par les ténèbres. On nage dans la neurasthénie mais aussi dans la torpeur, la stupeur froide, quand Droopy les bras ballants porte les coups au front avec sa bombonne à air comprimé. Tête de lune, air d’automate, ses yeux continuellement embués semblent pleurer les larmes qu’il n’aura plus. Et quand il se regarde dans l’écran de télévision éteint, son reflet bombé est juste une ombre, une enveloppe vide.

Là où, à travers l’enquête d’une femme flic dans le nord des États-Unis, Fargo développait une satire sociale sur le grand nulle part américain, No Country for Old Men entreprend comme une archéologie du mal originel, l’anthropologie d’une violence et d’une cupidité hégémoniques. Devant la dégénérescence de la raison qui ravage sa contrée, le cacique Bell reste impuissant, passif, résigné. Il se tourne vers un passé révolu, dont il partage la nostalgie avec le vieil homme de la cabane. Dépositaire d’un humanisme fondé sur le bien universel et l’éthique commune, il reste profondément attaché aux valeurs fondatrices d’une civilisation désormais en proie à la dévastation. Mais si les Coen adoptent implicitement la conception pessimiste de l’écrivain, qui envisage la fin des temps comme un désastre à venir, le vieux policier porte en lui les rêves d’une rédemption eschatologique. Conteur philosophe passant l’essentiel de son temps à lire le journal, à méditer et à taquiner son jeune adjoint, il se pose en gardien d’un musée dont il n’a plus le contrôle. Le relevé d’empreintes sans cesse frustré qui lui permet d’avancer le dit mieux encore : remonter la piste, malgré la hauteur du point de vue qu’impose la tâche, c’est encore et toujours se livrer au malheur d’arriver après. À l’avance de Llewelyn, au retard de Bell, le film oppose l’abîme figuratif de Chigurh. En angle mort, l’inarrêtable exécuteur se poste au centre des temps du récit, identiquement orphelins, ruse du cow-boy qui ramène à la veine cartoonesque des premiers films des Coen, inertie du shérif évoquant la morbidité désabusée de The Barber. Parfois les deux se confondent et Bell, le temps d’un songe poignant, s’amenuise en enfant que son père abandonne à la nuit. Se dessine alors le portrait d’un homme qui ne reconnaît plus son pays, d’un survivant poursuivi lui aussi, hanté par la perte. Marche funèbre sans appel et requiem lancinant, thriller zénithal clouant au fauteuil et rumination désenchantée sur l’âge, l’héritage disparu des aînés, la désintégration des rapports humains, No Country for Old Men est tout cela à la fois. Du très grand cinéma.

https://www.zupimages.net/up/22/03/2i76.jpg